Тёрка в тагах

airport altai architecture arctic aviation belokurikha chelyabinsk cosmodrome dagestan gazprom gelio history hpp icebreaker ind iran istanbul komi komsomolskonamur metallurgy metro mining mirny Moscow nature nizhnynovgorod novosibirsk nsk nso port railway report samara ships space tiksi tobolsk tomsk tumen turkey tver yakutia

Большая Тёрка / Мысли /

Личная лента

Gelio

Пик Гагарина в Дагестане

Гребень Гимринского хребта имеет волнистый рельеф без резко выделяющихся вершин — хребет служит естественной границей предгорной и среднегорной зон Дагестана. Пик Гагарина находится между горами Севемеэр и Рогдомеэр, высота около 1900 метров. Отсюда открывается вид на древнее дагестанское село Гимры, которое расположено на расстоянии 4 км и на 1,4 км ниже вершины. Соседние горы вместе с...Читать далее... безымянными холмами хребта создают волнистый рельеф.

Пик Гагарина расположен в 20 км от Чиркейского водохранилища, неподалёку от посёлка Верхний Каранай — именно отсюда проще всего добраться до Гимринского хребта. На этих вершинах бывали многие известные люди — Айвазовский, Александр Дюма и даже император Николай II во время знакомства с империей. В честь известных гостей названы некоторые точки хребта, но на пике Гагарина сам космонавт, скорее всего, не бывал.

1. Гимринский хребет изогнут в форме буквы «Г». Общая длина по данным из Википедии 65 км, а на сайте «Русского географического сообщества» указано 42 км.

2. Расстояние от Верхнего Караная до пика Гагарина — около 7 км. На Гимринский хребет от посёлка ведёт грунтовая дорога.

3. Считается, что пик Гагарина назвали в честь первого космонавта Юрия Гагарина, хотя нет достоверной информации, что он бывал здесь. А вот князь и художник Григорий Гагарин точно любовался видами с этих вершин и даже делал рисунки с натуры.

4. Складки зелёного «бархата».

5.

6. Куэстовая форма рельефа.

7. Высокий барьер хребта служит границей двух климатических зон – северной, более увлажнённой, и юго-западной, сухой, жаркой с минимальным количеством осадков.

8. Прогулка по гребню хребта.

9. Сквозь Гимринский хребет проходит самый длинный автодорожный тоннель в России. Длина тоннеля более 4300 метров, диаметр — 9 метров. Расстояние от тоннеля до поверхности достигает 900 м.

10. Вид с Гимринского хребта на долину реки Аварское Койсу. Справа внизу видна Ирганайская ГЭС.

11. Дагестанские луга.

Мой телеграм-канал: @slavastepanov

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

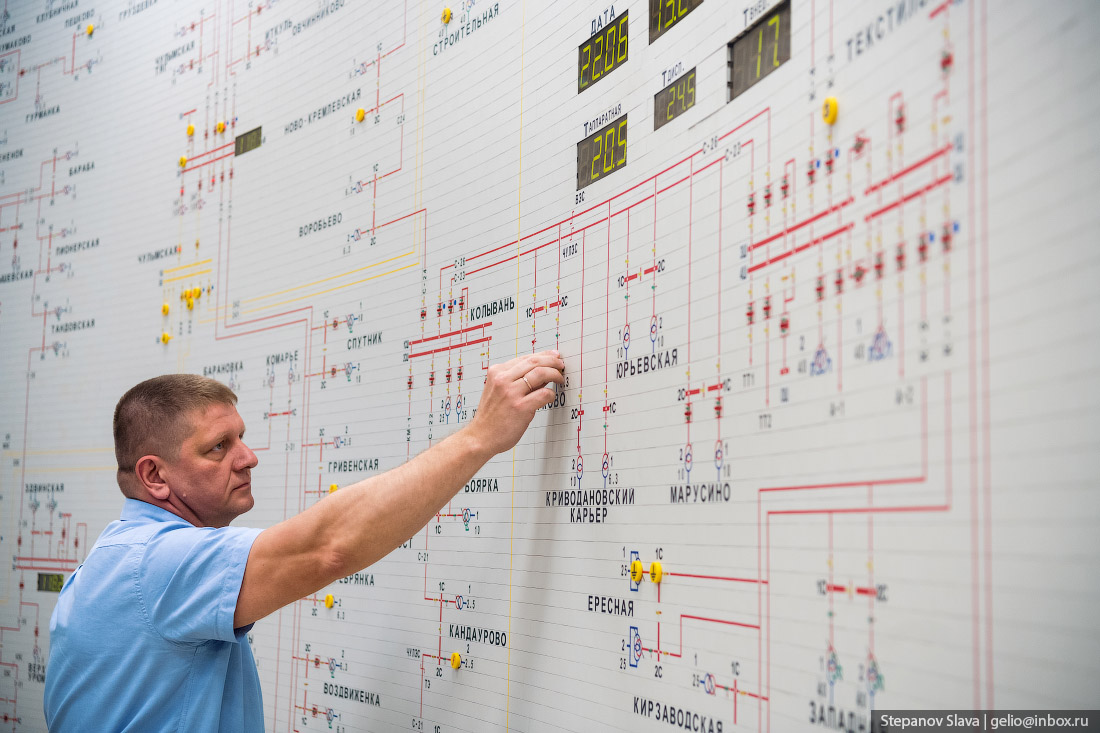

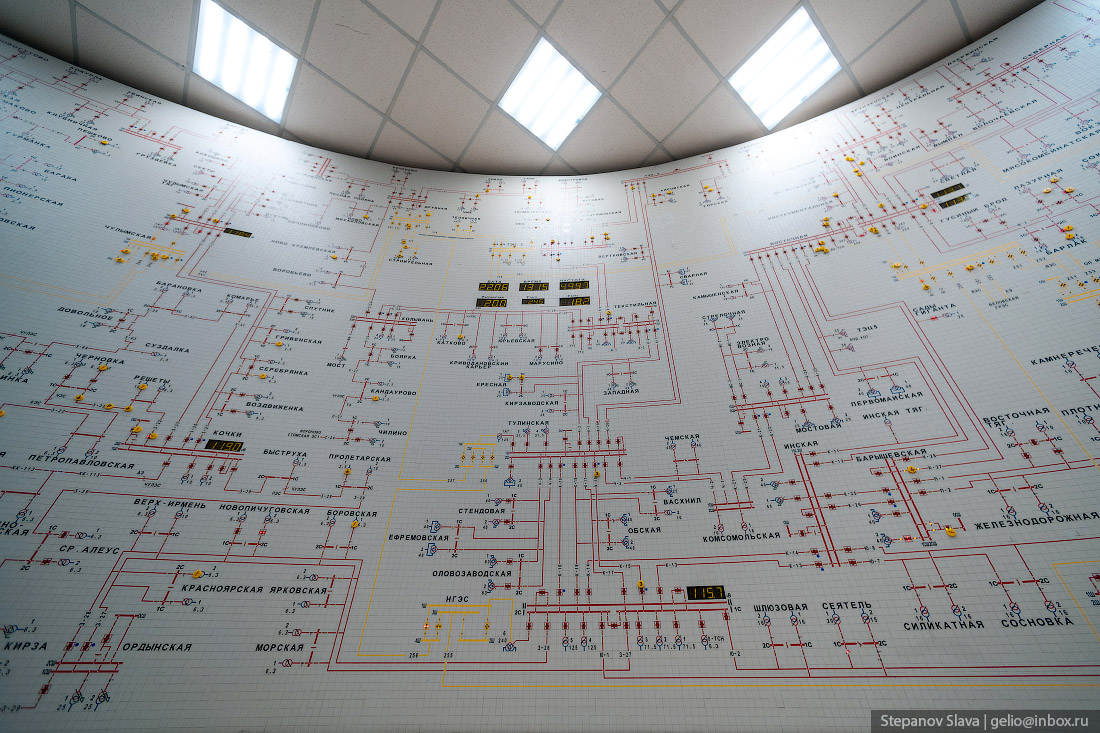

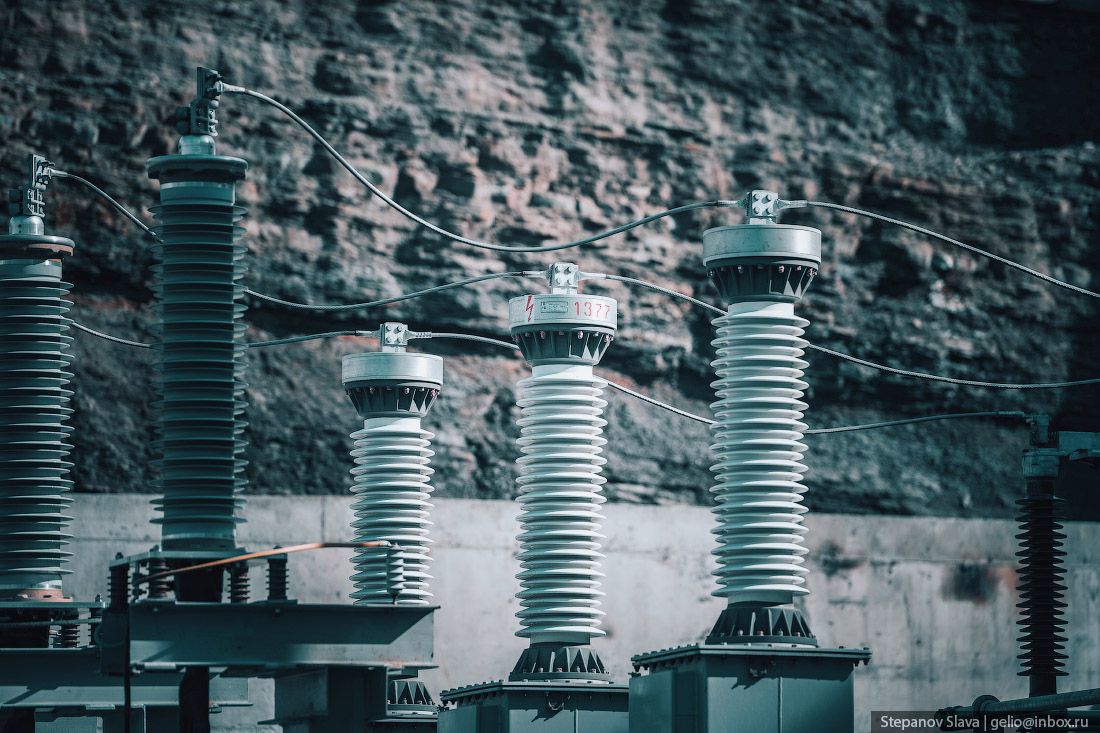

⚡️ ГЭС России

В нашей стране гидроэлектростанции начали появляться с конца XIX века — тогда это были небольшие объекты, которые строили для электроснабжения рудников. При Советской власти появился государственный план развития электроэнергетической отрасли — ГОЭЛРО. Началась программа всесоюзных комсомольских строек — и первой из них была именно строительство ГЭС. Так основная часть действующих...Читать далее... гидроэлектростанций в стране возведена во время СССР.

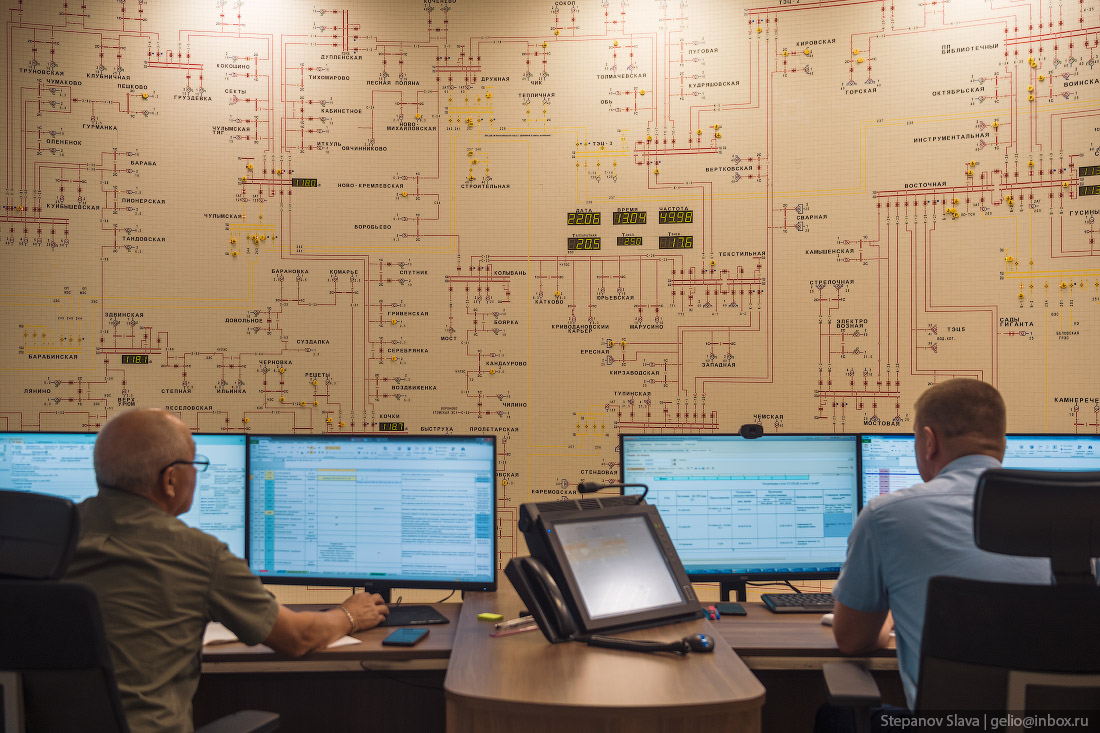

Со временем ГЭС стали настоящими гигантами — плотины перекрывают самые крупные реки Сибири, а по высоте не уступают небоскрёбам. Сейчас в России около 200 ГЭС, которые обеспечивают 20% электроэнергии в стране.

1. Новосибирская ГЭС — единственная на Оби

2. Саяно‑Шушенская ГЭС — самая мощная в РФ

3. Чиркейская ГЭС — самая высокая арочная плотина в РФ

https://img.geliophoto.com/chirkeydam/07_chirkeydam.jpg

4. Ярополецкая — одна из сохранившихся первых небольших ГЭС

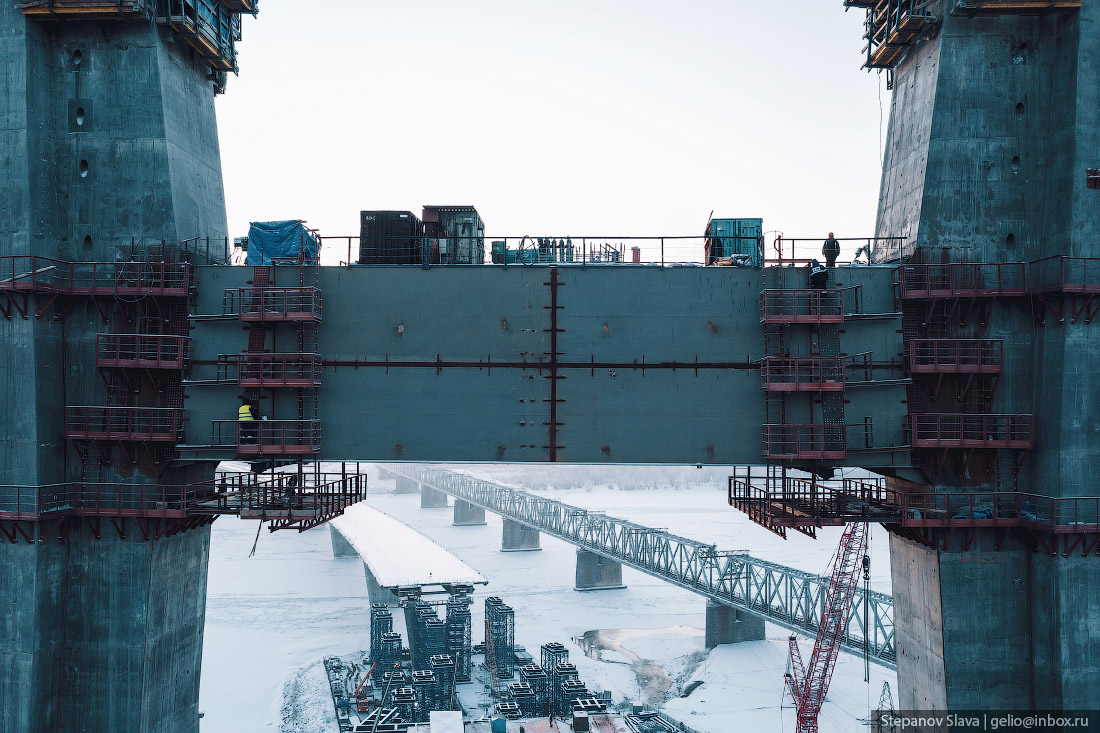

5. Бурейская — самая мощная ГЭС на Дальнем Востоке

6. Волжская ГЭС — самая мощная в Европе

7. Вилюйская ГЭС — «энергетическое сердце» Западной Якутии

8. Гизельдонская — одна из старейших ГЭС в стране

9. Красноярская — первая ГЭС на Енисее и вторая по мощности в РФ

Мой телеграм‑канал: @slavastepanov

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Челябинск — столица Южного Урала

Город славится своей промышленностью — здесь очень развита металлургия, производство тракторов, дорожной техники, станков, подъёмных кранов. В 2013 году в окрестностях упал метеорит, который прославил Челябинск на весь мир — фрагмент небесного тела теперь хранится в местном музее. Город большой и благоустроенный, много памятников, парков, скверов, а в центре Челябинска сохранился настоящий...Читать далее... лес.

1. Город основан как крепость почти 300 лет назад и первые 150 лет развивался довольно медленно. Всё изменилось после строительства железной дороги в 1882 году, а затем и Транссибирской магистрали — за последующие 20 лет население города увеличилось в 10 раз. А после строительства металлургических предприятий и эвакуации заводов СССР во время Великой Отечественной войны, город стал одним из крупнейших промышленных центров страны.

2. По численности населения Челябинск входит в десятку крупных городов РФ и занимает 9-ое место.

3. Памятник академику Игорю Курчатову. Композиция символизирует расщеплённый атом — вклад Курчатова в развитие ядерной физики.

4. Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.

5. Кировка — пешеходная часть улицы Кирова, ставшая одной из главных достопримечательностей города. Получила официальное название «Кировка» по итогам городского конкурса.

6. Город находится на границе Урала и Сибири.

7. Театр оперы и балета им. М.И. Глинки.

8. Улица Цвиллинга.

9. Троицкий мост. Является старейшей в городе переправой через реку Миасс.

Мой телеграм‑канал: @slavastepanov

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

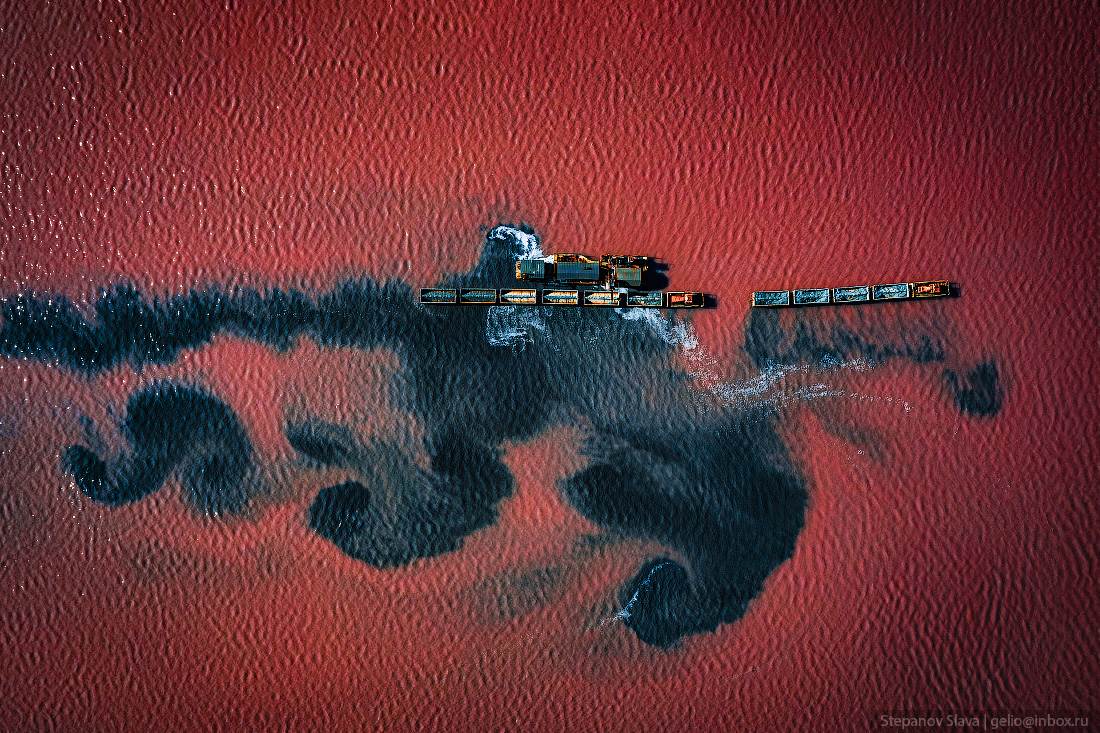

Бурсоль — как добывают соль в розовом озере Алтайского края

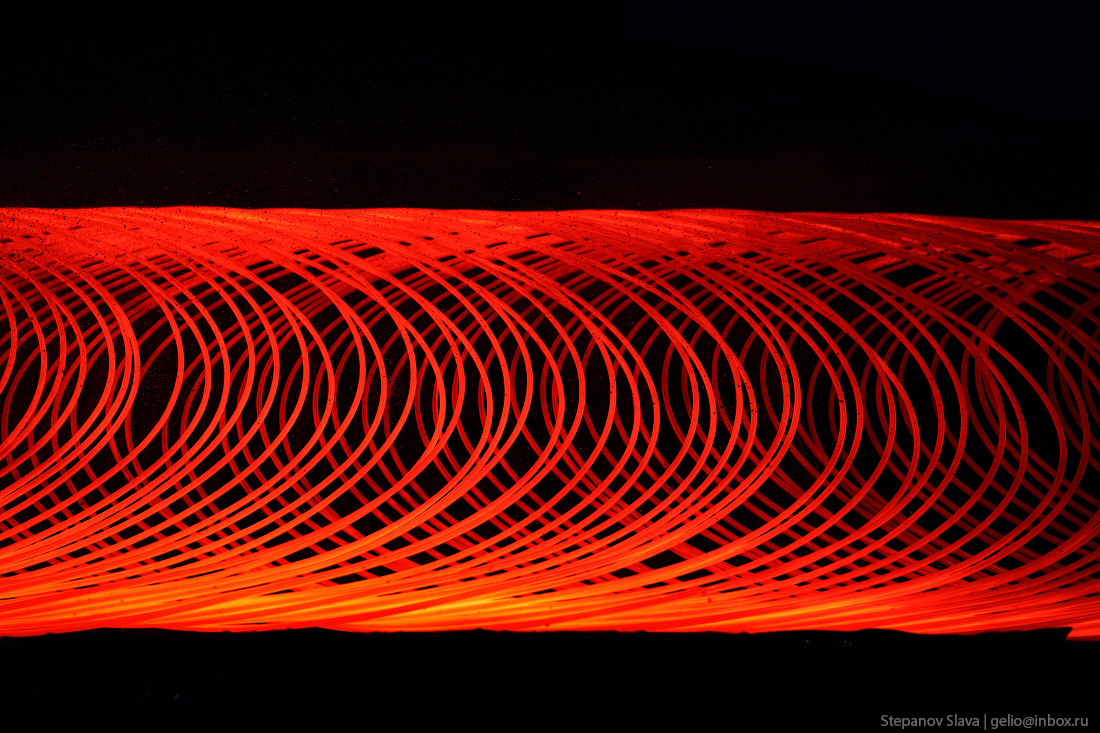

Озеро Бурлинское расположено рядом с посёлком Бурсоль, в Алтайском крае, недалеко от границы с Казахстаном. Соль из озера начали добывать в 1768 году — её поставляли ещё к столу Екатерины II. Почти 200 лет соль добывали вручную — ломали пласт кирками и грузили лопатами в телеги. Затем телеги заменили трактора, а в 1948 году разработали первый в стране самоходный комбайн по добыче поваренной соли....Читать далее... Рельсы прокладывают по дну озера, прямо по соленосному слою, составы по пути к месту добычи частично погружаются в воду. Летом вода в озере становится розовой из-за микроорганизмов, которые водятся исключительно в солёных водных объектах.

По минерализации Бурлинское озеро сопоставимо с Мёртвым морем — разница всего в 25%. Вода в озере настолько солёная, что после добычи новый пласт на дне восстанавливается за 8 лет. По проектной документации средняя глубина озера составляет 0,4 м, но в зависимости от сезона и осадков может доходить до 1,8 м. Теоретически озеро можно пересечь пешком. В последние годы здесь много туристов, которые делают фантастические фотографии поезда на розовой воде озера.

1. Добыча соли на Бурлинском и близлежащих озёрах описана профессором императорской академии наук П. Палласом в 1771 году в книге «Путешествие по разным провинциям Российского государства». В те времена соль добывали вручную — рабочие ломали пласт кирками, грузили соль в телеги, в которые впрягали лошадей или верблюдов. Со временем их заменили тракторы, но само извлечение соли механизировали лишь в 1948 году, когда здесь начал работать первый самоходный комбайн по добыче соли.

2. Каждый состав состоит из четырёх вагонов — это оптимальное количество с учётом производительности солекомбайна.

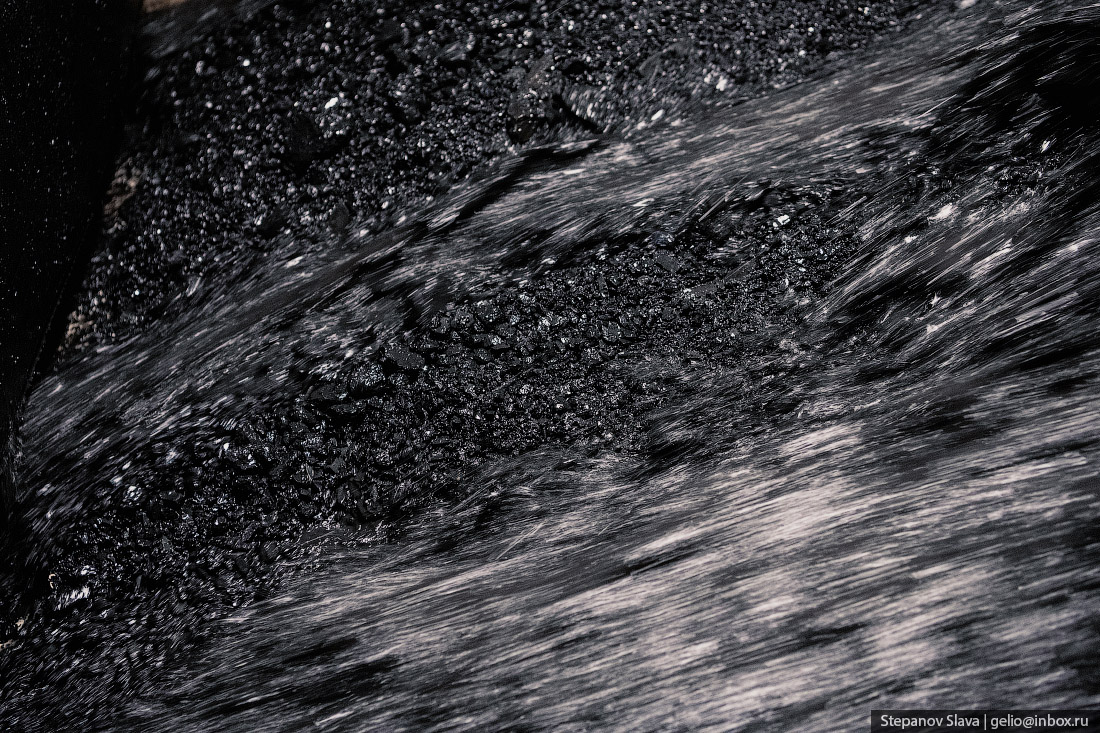

3. В пласте поваренной соли содержится 20% ила, который при проходе поезда поднимается на поверхность — так за составом появляется тёмный след.

4. Комбайн загружает сырьё с солью в вагоны. Официально установка называется солекомбайн БСК 100 с электроагрегатом.

5. После одного рабочего прохода комбайна оба призабойные пути перемещаются по пласту соли на 1,3 метра в сторону, противоположную вылому. Пути перемещаются с помощью специальных устройств — путепередвигателей. После добычи слой соли восстанавливается в среднем за 8 лет.

6. Погрузка соли. В один вагон помещается 18 тонн сырья.

7. В процессе добычи ил поднимается на поверхность и создаёт завихрения на воде.

8. Оператор погрузки. При благоприятных условиях в сезон численность работников компании может доходить до 150 человек. Половина из них работают на участке добычи.

9. Большая часть сотрудников Алтайской соледобывающей компании живёт в посёлке Бурсоль на берегу озера. Жители посёлка поколениями работают на добыче соли — здесь есть настоящие трудовые династии.

10. Рельсы укладываются прямо на соляной пласт. Каждый год пути прокладываются заново.

11. Необычное место и способ добычи привлекают много туристов, которые фотографируют озеро и поезд. Приток туристов увеличивается с каждым годом. Немалая часть из них приезжает с курорта города Яровое, где тоже есть солёное озеро — Большой Яровое.

12. На поезде туристов не катают — это строго запрещено требованиями безопасности при добыче полезных ископаемых открытым способом.

13. На берегу находятся обогатительная установка. Здесь происходит удаление примесей и повышается концентрация соли — соль промывают и подают на обезвоживание на элеваторы. Из начального сырья получается примерно 50% готового продукта. Минеральное сырьё промывается солёной водой из озера (рапой), которая после обогатительной фабрики возвращается в водоём. Очищенная соль отправляется на склад — бугор.

14. Соль из вагонов отправляют в подземный накопитель, а оттуда по ленте подают на обогатительную установку.

15. Со склада соль бульдозером отгружают на фасовку в транспортировочный цех с ленточным конвейером.

16. Перед упаковкой соль проходит промывку, сушку, фасовку. Для производства брикетированной соли используют прессование. Сейчас на предприятии планируют модернизировать линию, которая добавляет вещества-антислеживатели для производства антигололёдной смеси.

17. Рынки сбыта поверенной соли — это сельское хозяйство, дорожное строительство, химическая и пищевая, нефтеперерабатывающая промышленность. География поставок — от Дальнего Востока до Ленинградской области. Есть предложения о сотрудничестве из дружественных зарубежных стран.

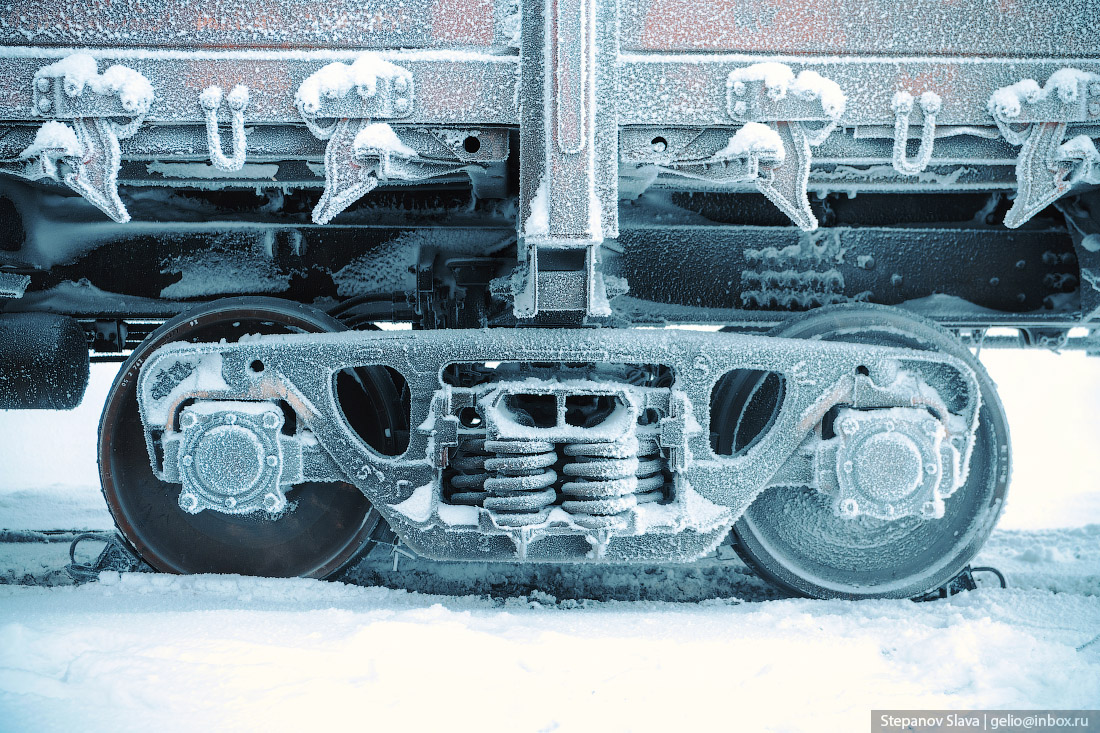

18. Высокая концентрация соли в окружающей среде приводит к быстрому износу устройств и оборудования, поэтому замена частей на агрегатах происходит довольно часто. Обслуживание происходит по мере необходимости.

19. Для обслуживания путей используют специальные платформы.

20. Замена шпал.

21. Дежурный стрелочного поста.

22. На юго-западном берегу Бурлинского озера находится памятник природы «Сообщество галофитов». Это яркая солелюбивая растительность, которая разрослась на расстоянии 200 метров вглубь берега и 500 метров в сторону акватории озера. На территории памятника природы запрещена всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности: вывоз земли, добыча полезных ископаемых и др. К галофитам относится всего 2% всех видов растений на планете.

23. Солевые отложения залегают на современных илах, илистых песках или на глине. Площадь солевой залежи — около 20 квадратных километров. Нижняя часть корневой залежи состоит из мираболита — глауберовой соли, которая применяется в медицине, производстве стекла и соды. В верхней части залежи находится пласт поваренной соли (каратуз), который перекрывается слоями новосадки и старосадки. Раньше именно эти слои разрабатывали вручную, но после появления комбайна промысел перешёл на отработку каратуза.

24. Мощность слоёв старосадки и новосадки может составлять до 40 см. Эти пласты в естественном виде соответствуют по составу поваренной соли.

25. Объёмы добычи соли в разные периоды сильно отличаются. В середине 20 века были сезоны, когда добыча соли доходила чуть ли не до полумиллиона тонн, но это губительная практика с точки зрения природопользования и рациональности разработки. После 2020 года средний объём добычи составляет 100-150 тысяч тонн. Объёмы также зависят от природных условий — например, весенний паводок 2024 года привёл к обводнению озера и растворению пласта соли, поэтому количество добытого сырья в этом сезоне было минимальным.

26. Ресурс соли в Бурлинском озере исчисляется геологическим временем. По одному из подсчётов запасов, соль можно будет добывать до 2056 года, но солевое озеро — это не объект, а процесс — и слой соли постоянно восстанавливается.

Смотрите также: Озеро Баскунчак — бесконечное месторождение соли

Мой телеграм-канал: @slavastepanov

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

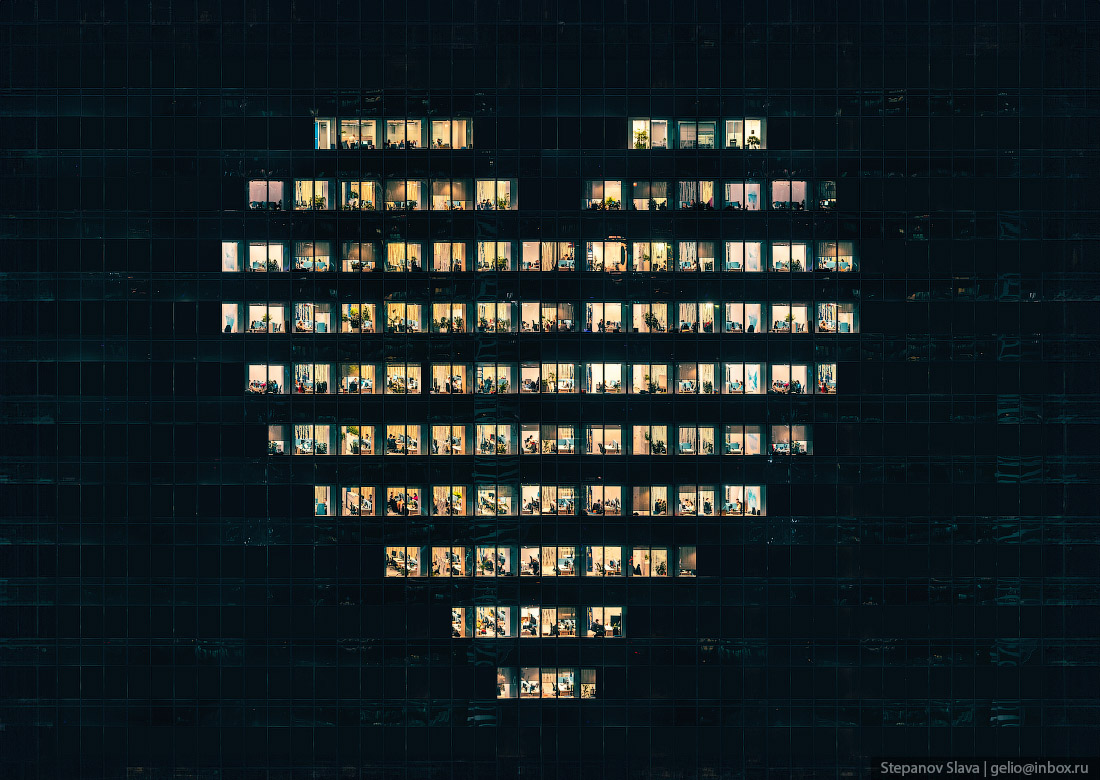

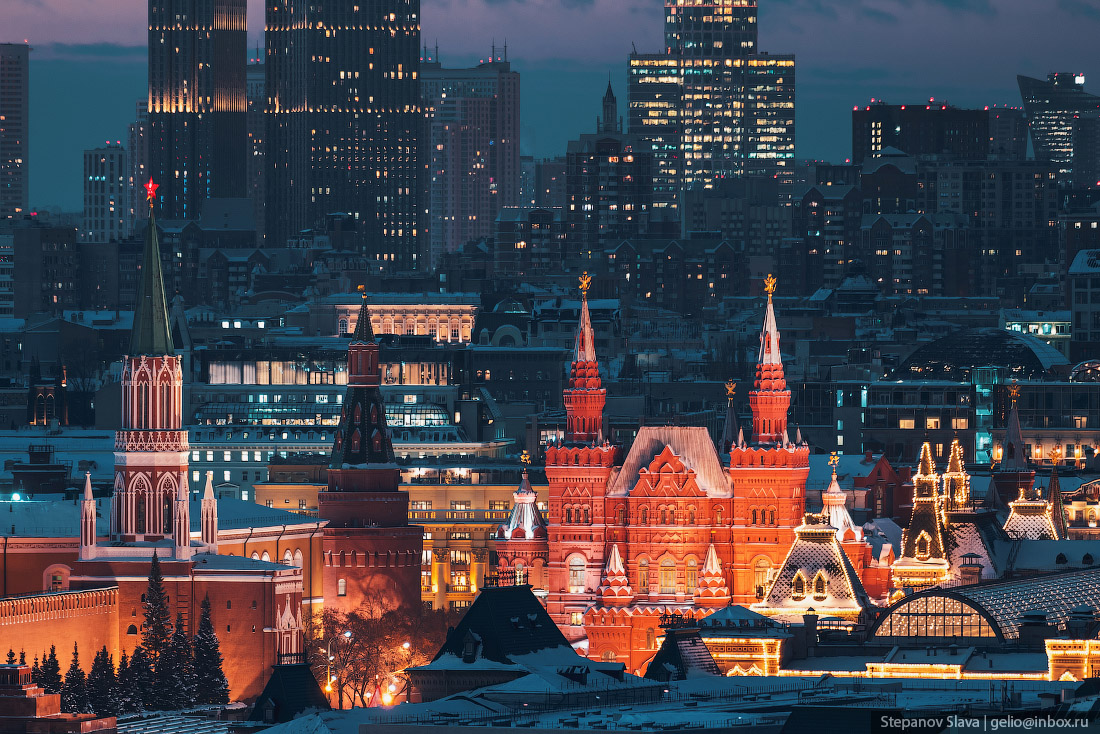

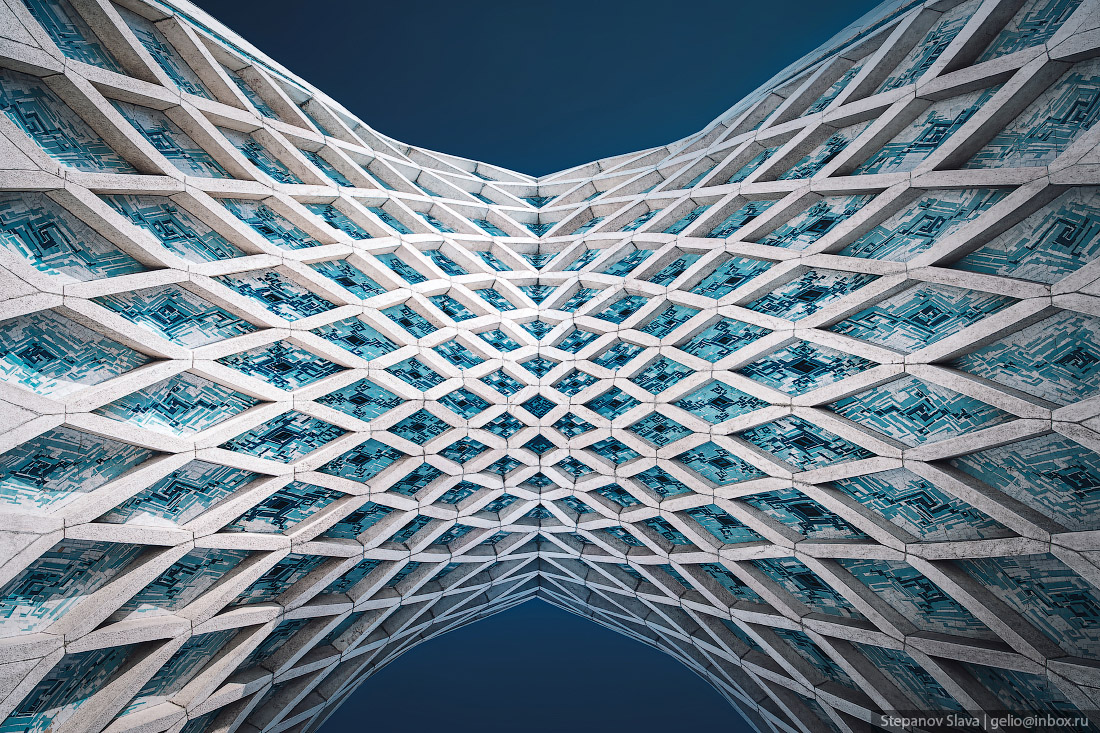

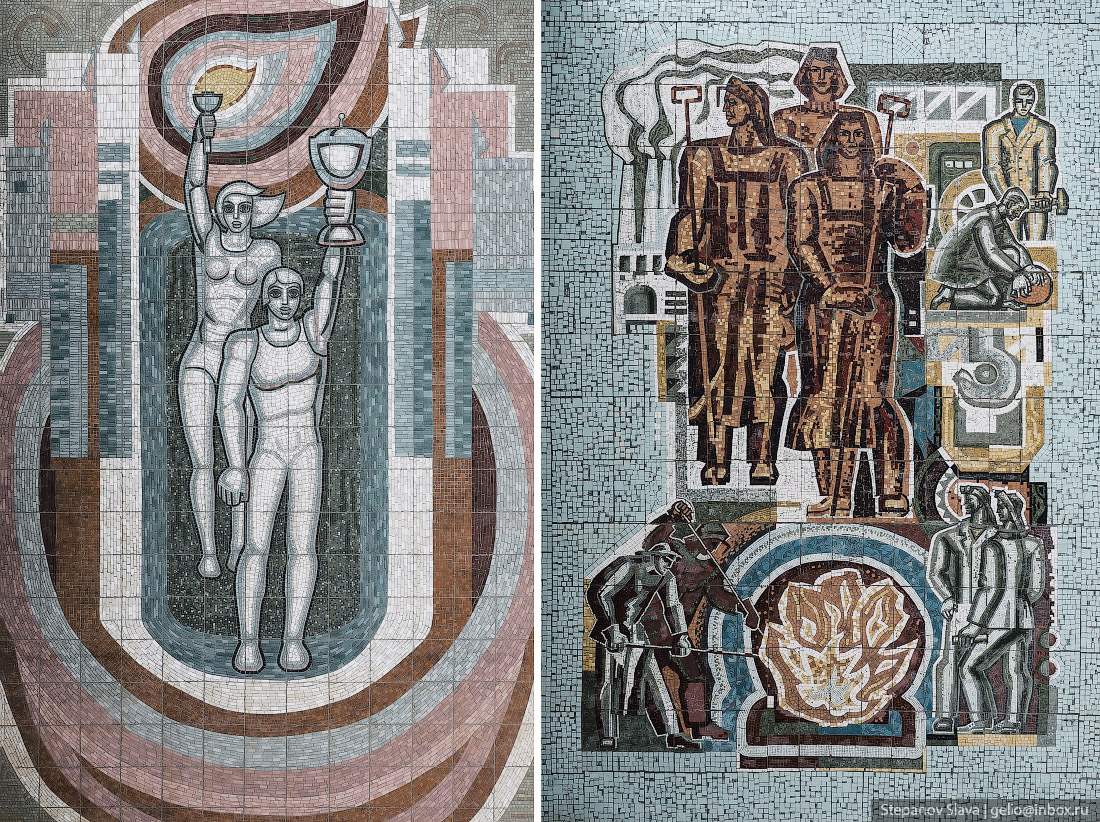

Высотка на Кудринской площади

Жилой дом, возведённый в Москве в 1948—1954 годах, одна из семи «сталинских высоток». В народе небоскрёб прозвали «Дом авиаторов», так как тогда многие квартиры достались руководителям авиационных предприятий и известным лётчикам-испытателям. В советские годы на первом этаже здесь работал гастроном — самый крупный продуктовый магазин столицы. Дом попал в объектив кинорежиссера Меньшова,...Читать далее... снимавшего здесь ключевые сцены фильма «Москва слезам не верит».

Высота дома с башней и шпилем — 156 метров, в главном корпусе 24 жилых этажа, в боковых — по 18. В художественном оформлении небоскрёба прослеживаются элементы готики, римской архитектуры, православного зодчества и конструктивизма.

Высотка на Кудринской площади — выразительный пример архитектуры сталинского ампира.

1. Первый камень «высотки на Восстания» заложили 7 сентября 1947 года, в год 800-летия Москвы — одновременно с началом стройки еще семи высоток. Они должны были стать символом величия Советского Союза, народа, победившего в Великой Отечественной Войне, и главными архитектурными доминантами столицы.

2. Здание в стиле советского ар-деко венчает 30-метровый шпиль с пятиконечной звездой. Выразительные пилястры, протянувшиеся во всю высоту здания, делают его еще выше.

3. В советское время его называли «Дом авиаторов», или «Гастроном». Первое название объяснялось тем, что ответственность за возведение небоскрёба была возложена на Министерство авиационной промышленности, и тем, что заселяли его в большинстве своём известные лётчики и руководители авиационных заводов и НИИ. Второе же появилось потому, что на первом этаже дома находился один из самых больших в столице гастрономов.

4. Здание получило богатое декоративное оформление: от скульптур на ризалитах до шатрового шпиля, венчающего центральный корпус.

Мой телеграм-канал: @slavastepanov

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

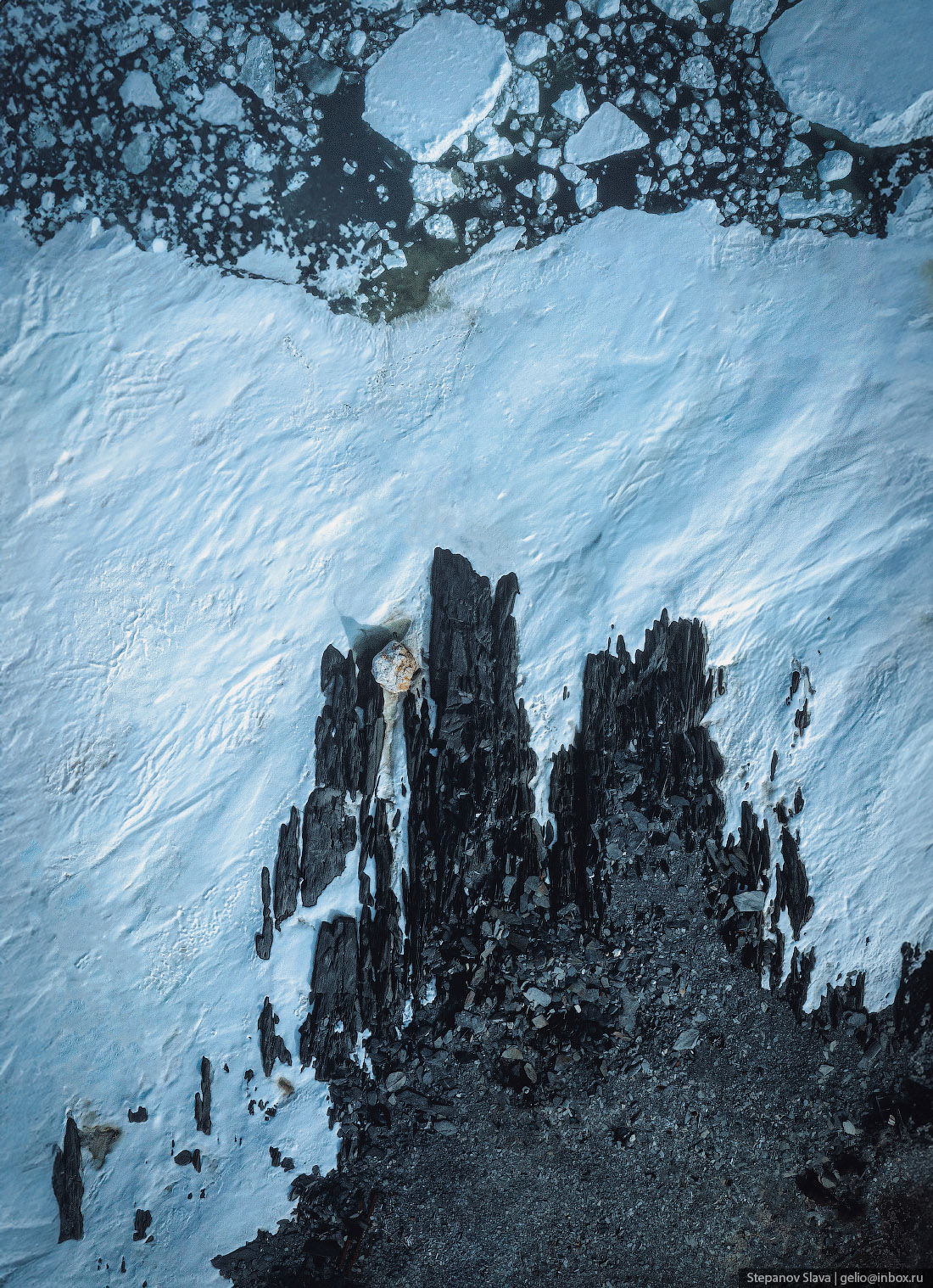

Маньпупунёр — древние столбы выветривания в Коми

Плато с огромными скальными останцами расположено на Северном Урале, в Республике Коми. На расстоянии более 100 км нет населённых пунктов, ближайший город — Ухта, находится примерно в 300 км. Добраться сюда можно пешком, зимой — на лыжах или снегоходах, а на самом плато расположена вертолётная площадка.

200-250 млн лет назад на месте каменных столбов были горные вершины, но за миллионы...Читать далее... лет ветер, дожди и перепады температуры превратили их в 7 отдельно стоящих останцев высотой от 30 до 42 метров — если сравнивать с домом, получается примерно 10-14 этажей. В результате выветривания неустойчивая порода разрушилась и осталось только более твёрдое основание. Форма и расположение скал получились очень причудливыми — один столб стоит отдельно, остальные — группой возле обрыва. У каждой скалы свои очертания, причём разные, в зависимости от угла обзора. Название Маньпупунёр переводится с языка манси, коренных жителей этой местности, как «малая гора идолов».

1. История каменных останцев началась во время формирования Уральских гор. Миллионы лет горные цепи подвергались эрозии и выветриванию — все мягкие породы были вымыты и выветрены, а на месте горных вершин постепенно остались только высокие каменные скалы.

2. Плато относится к Печоро-Илычскому заповеднику и охраняется ЮНЕСКО в рамках территории «Девственные леса Коми». Это первый российский природный объект, включённый в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

3. В 2008 году Маньпупунёр признали одним из семи чудес России — в одном списке с озером Байкал, Эльбрусом и долиной гейзеров на Камчатке. Так горы стали известны всему миру и появилось множество желающих увидеть огромные каменные останцы вживую.

4. Высота столбов достигает 42 метров.

5. Останцы иногда называют мансийскими болванами — в переводе с языка коми, «болван» значит идол.

6. Столбы находятся в заповеднике, поэтому посещение строго регламентировано. Для посещения нужен пропуск, а туристические маршруты проходят по специальным тропам и трассам. На сайте заповедника есть подробная инструкция, как должны себя вести туристы на памятнике природы.

7.

8.

9. В геологии останцами называют изолированные массивы горной породы, которые сохраняются после разрушения неустойчивой части. Первый тип — денудационные останцы, которые состоят из пород, устойчивых к выветриванию и другим воздействиям. Второй — останцы-свидетели (столовые горы), которые остаются при разрушении плато. Третий — останцы обтекания, которые формируются реками.

10. У местных жителей есть несколько легенд, связанных с Маньпупунёром. Большая часть из них — о великанах, которые приходили за прекрасной царевной или собирались поработить местных жителей, но окаменели и навсегда остались на плато.

11.

12. Столбы выветривания появлялись в советском фильме «Тайна золотой горы», а в 2024 году здесь начали снимать сериал «Никто не знает про Маньпупунёр».

13. В традиционной культуре местных жителей подниматься на эту гору считается кощунством, но побывать на Маньпупунёре можно — в рамках туристической группы. Маршруты смешанные — на автомобилях, по воде, пешком, зимой — на лыжах или снегоходах. Есть также вертолётные туры. Обычно путешествия начинаются в Ухте, пешие маршруты иногда проходят через перевал Дятлова.

Мой телеграм-канал: @slavastepanov

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Железнодорожные вокзалы России

Сегодня в стране насчитывается около 300 вокзалов, а по протяжённости железных дорог Россия занимает третье место в мире после США и Китая. Железные дороги помогли связать единой транспортной сетью огромные расстояния и надолго стали основным видом транспорта. Вокзалы — первое, что видят приезжающие, своеобразные «ворота города».

Первый вокзал в России был довольно скромным, но уже...Читать далее... через несколько лет начали возводить грандиозные сооружения, которые проектировали самые опытные и известные архитекторы. Каждый такой вокзал — как памятник и произведение искусства. Например, Казанский вокзал построен по образу Казанского кремля, Ярославский — украшен изразцами по эскизам Врубеля, в здании вокзала Сочи сочетаются ампир и итальянская архитектура, Новосибирск‑Главный выполнен в стиле конструктивистского «паровоза», а вокзал в Самаре по высоте сопоставим с 30-этажным зданием.

1. Сочи.

2. Волгоград.

3. Вокзал Новосибирск‑Главный.

4. Ярославский вокзал в Москве.

5. Белово.

6. Красноярск.

7. Мурманск.

8. Финляндский вокзал в Санкт‑Петербурге.

9. Калининград.

Мой телеграм‑канал: @slavastepanov

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

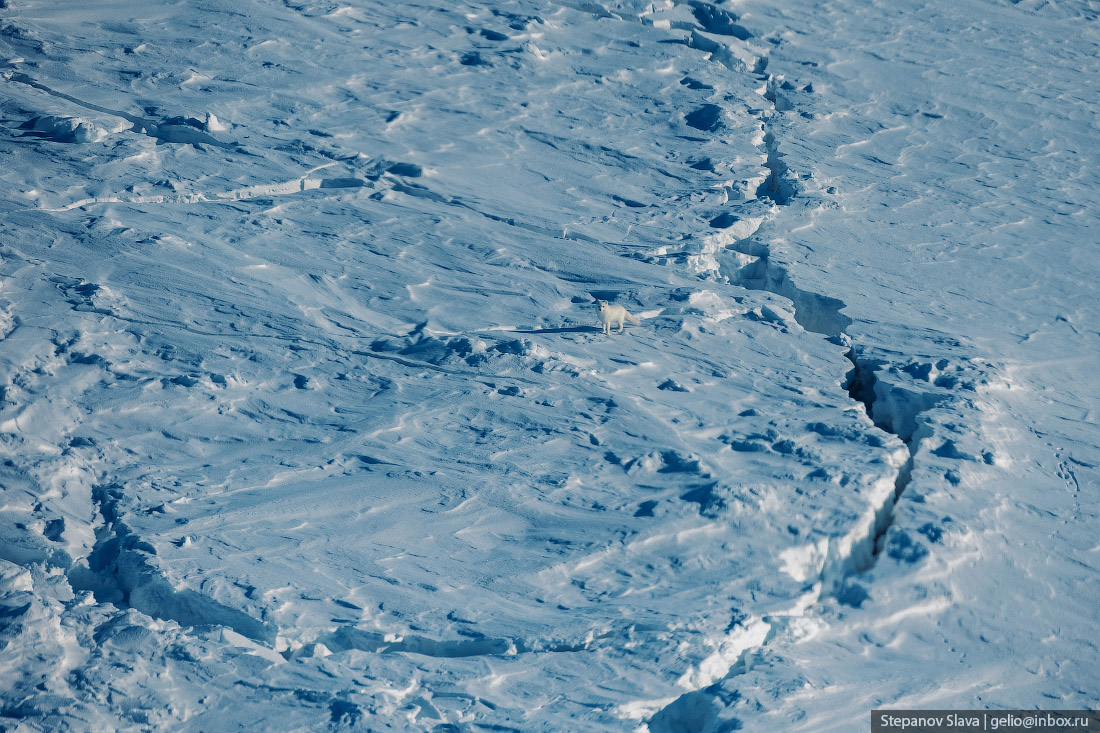

Айсберги

Самый большой айсберг в новейшей истории был размером почти 300 на 40 км. Чтобы полностью растяать, ему понадобилось около десяти лет. Айсберги значительно отличаются друг от друга по форме и размеру, но всегда около 90% их объёма скрыто под водой.

В Северном полушарии айсберги откалываются от ледников Северной Земли, Шпицбергена, Земли Франца‑Иосифа и Гренландии. С одним из таких...Читать далее... айсбергов в этот день ровно 113 лет назад столкнулся легендарный «Титаник». Вскоре после этой трагедии был создан Международный ледовый патруль, который следит за движением айсбергов и предупреждает суда о возможной опасности.

1.

2.

3.

4.

5.

Мой телеграм‑канал: @slavastepanov

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Алдан — золотой город Якутии

Город появился на месте золотого прииска — пробы в этом месте оказались настолько богатыми, что артельщики решили немедленно приступить к освоению. Так в 1923 году, в 500 км от Якутска, возник посёлок Незаметный, который через 15 лет стал городом и получил имя — Алдан.

Добыча золота и по сей день составляет основу экономики города с населением в 20 тысяч человек. Ежегодно здесь...Читать далее... добывается до 10 тонн драгоценного металла. При этом в Алдане сохраняются традиции коренного населения — здесь есть экопарк «Орто-Сала» и культурно-этнографический комплекс Сэвэки, где часто проводятся традиционные праздники. А для любителей спорта работает горнолыжный комплекс Селигдар и школа олимпийского резерва по лыжному спорту. В городе находится одноименная железнодорожная станция, которая соединяет Алдан с Якутском, Нерюнгри и Тындой.

1. История города началась со встречи двух артелей по добыче золота 19 июня 1923 года. В этот день артель вольного старателя якута М. П. Тарабукин и первая трудовая артель латыша В. П. Бертин заложили прииск у ручья Незаметного, который затем превратился в посёлок с таким же именем. В 1932 году посёлок стал городом, а в 1932 году его переименовали в Алдан.

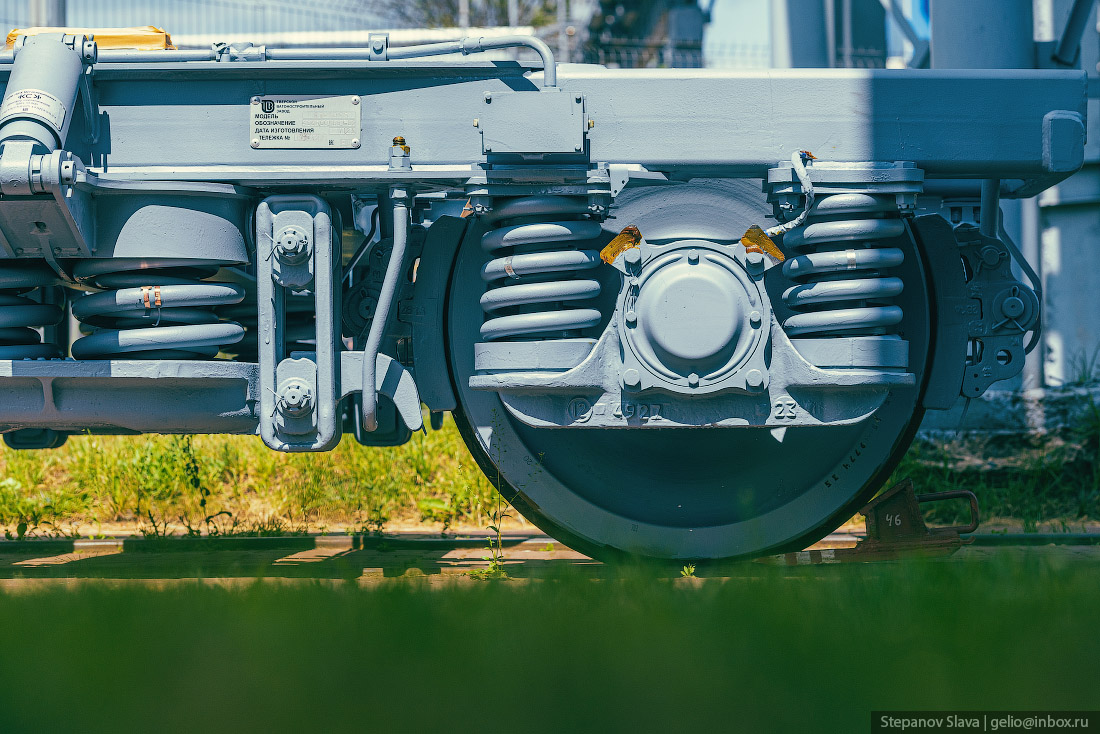

2. Алдан считается столицей компании «Железные дороги Якутии» — именно здесь расположен центральный офис ЖДЯ. Первый поезд прибыл на станцию Алдан в 1992 году. Сейчас это промежуточная станция — остановка по пути от Томмота в Нерюнгри.

3. Посёлок расположен на Алданском нагорье, а вся территория — на Алданском щите. На территории нагорья разведаны месторождения полезных ископаемых — меди, золота, каменного угля. На поверхность здесь выходят древние кристаллические образования горных пород. Большая часть нагорья — плоские междуречья, над которыми возвышаются хребты Западные Янги, Суннагын, Кет-Кап.

4. Администрация Алданского улуса на площади Ленина. Улусами в Якутии называют районы.

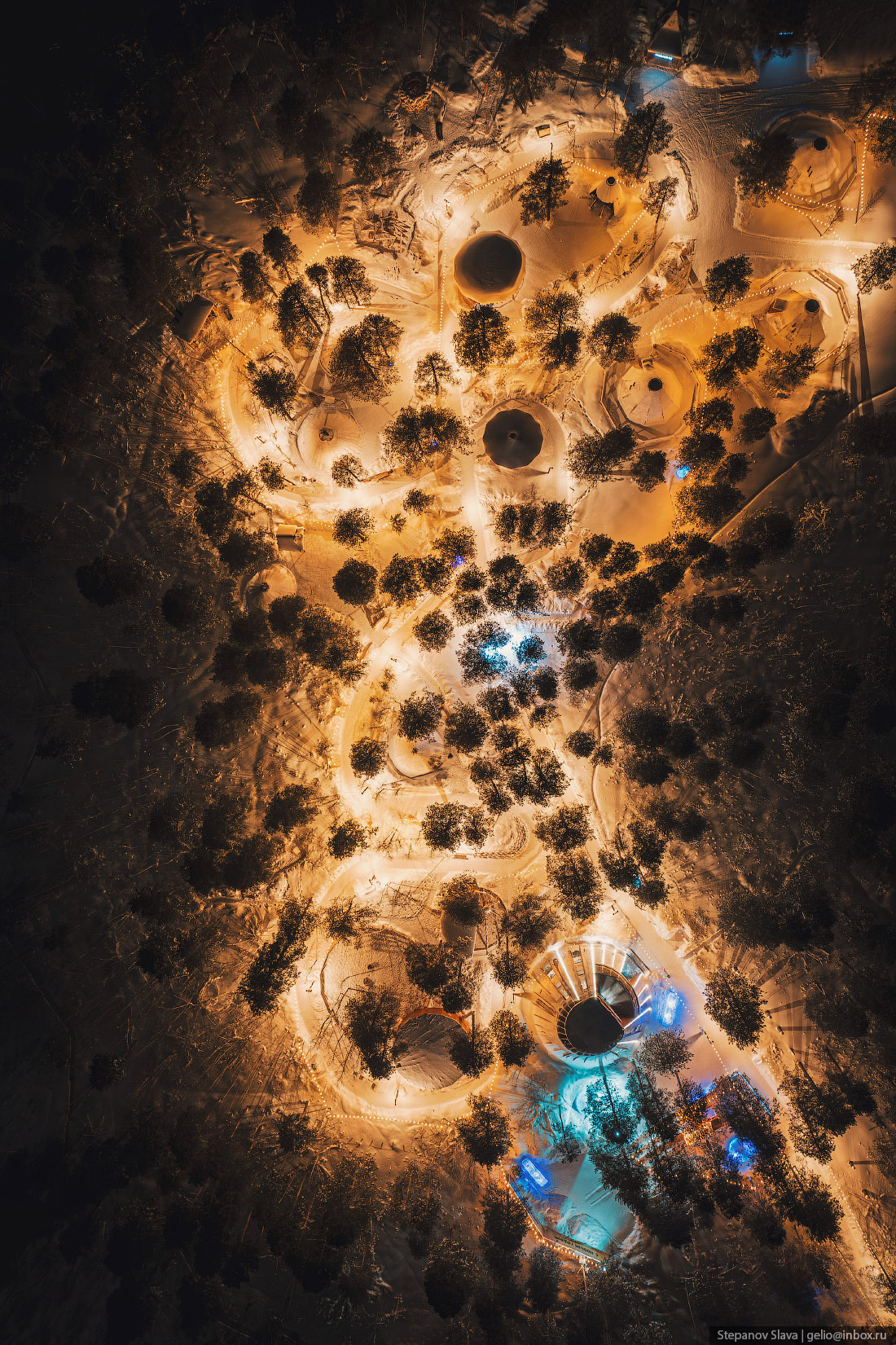

5. Экопарк «Орто-Сала». Основная тема парка — золотодобывающая промышленность и природная уникальность. В этом стиле были созданы игровые, спортивные и пешеходные зоны.

6. Детская площадка экопарка «Орто-Сала».

7. На территории экопарка есть искусственный водоём, который называют озером Ябловского.

8. В переводе с якутского Орто-Сала значит середина притока реки. Проект экопарка стал финалистом Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году.

9.

10. Культурно-этнографический комплекс Сэвэки назвали в честь верховного божества эвенков — духа, который сотворил Землю и всё живое на ней.

11. В комплексе установлено несколько стилизованных сооружений — например, священное мировое древо народа Саха — Аал Луук мас, которое установили для празднования Ысыаха Олонхо в 2018 году. По легендам древо растёт от Нижнего мира через Средний, а его ветви доходят до Верхнего мира. Древо олицетворяет связь трёх миров.

12. Могол ураса — большое жилище якутов, которое предназначено для приёма гостей.

13. Горнолыжный комплекс Селигдар с горнолыжной трассой длиной 650 метров. Комплекс назвали в честь одного из важнейших предприятий города — полиметаллического холдинга «Селигдар».

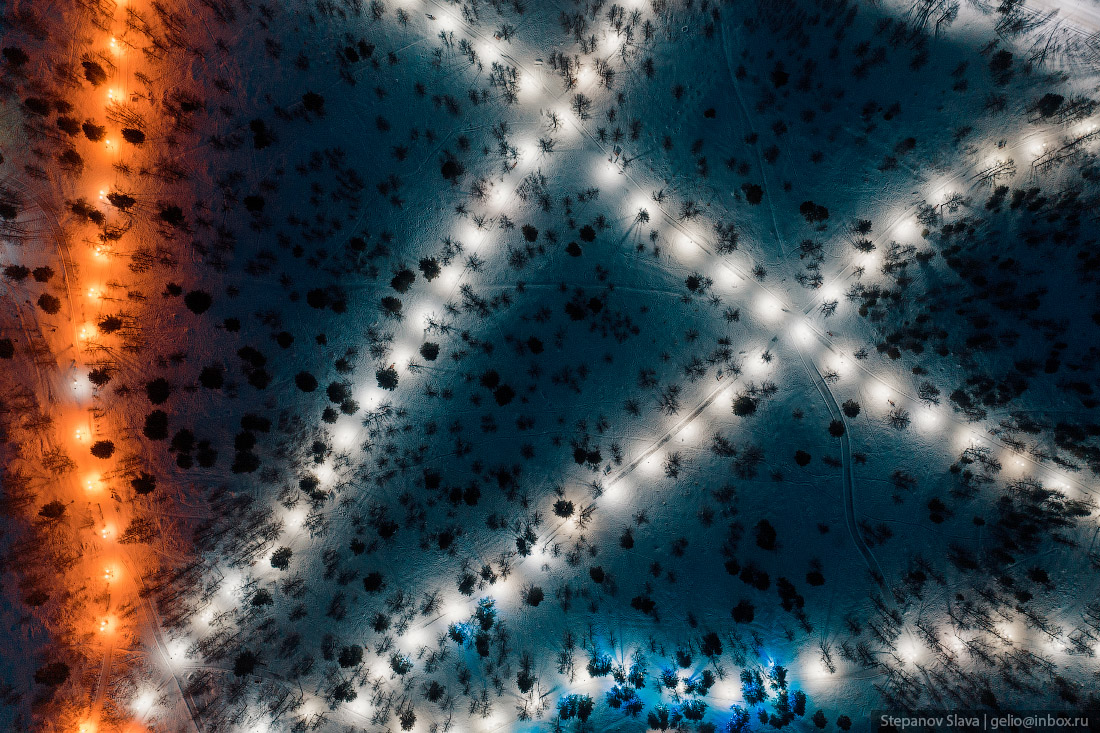

14. Лыжные трассы освещаются.

15. В Алдане расположена школа олимпийского резерва по лыжному спорту — это федеральный центр подготовки лыжников. В школе воспитывается более 700 человек. На территории есть лыжный биатлонный комплекс и стадион с трибуной на полторы тысячи зрителей. Тренироваться в центре может до тысячи спортсменов в день.

16. Надпись «Люби свой город» на Радио-горе. В советское время здесь была надпись «Слава КПСС».

17. Декоративный объект «Факел». Эта композиция символизирует любовь к родному городу — и одновременно это высшая обзорная точка Алдана.

18.

19. Городской сквер.

20. Храм в честь святых Новомучеников и Исповедников Церкви Русской — единственный православный храм в Алдане.

21. Рядом с церковью расположен городской парк Алдана.

22.

23. Аллея Героев Советского Союза в Алдане. Здесь расположен мемориал славы, который состоит из нескольких скульптурных сооружений. Самое массивное — обелиск в честь уроженцев города, погибших в Великой Отечественной войне.

24. Сейчас в городе живёт более 20 тысяч человек.

25. Железнодорожный вокзал Алдана.

26. Станция Алдан.

27. Площадь Ленина и улица Ленина.

28. Культурно-этнографический комплекс Сэвэки.

29. Комплекс Сэвэки.

30. Памятник первооткрывателям — якуту Тарабукину и латышу Бертину. Первооткрыватели держат на вытянутых руках рога оленя с золотой жемчужиной.

31. Лыжная база и школа олимпийского резерва в Алдане.

32. Городской парк.

33. Панорама Алдана.

34. Аэропорт Алдана работает с 1931 года. Раньше аэропорт обеспечивал регулярное авиасообщение с Якутском.

35. На гербе Алдана изображены горы-сопки вокруг города, олень с сидящим на нём человеком, а также лазорево-золотой круг — картографический символ города.

36. Посёлок вырос на месте золотоносного ручья и в своё время напоминал лагерь искателей приключений. Со временем добыча золота перешла в руки государства и по сей день остаётся основой экономики Алдана.

Смотрите другие мои публикации на тему Якутии здесь: gelio.livejournal.com/tag/yakutia/

Мой телеграм-канал: @slavastepanov

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

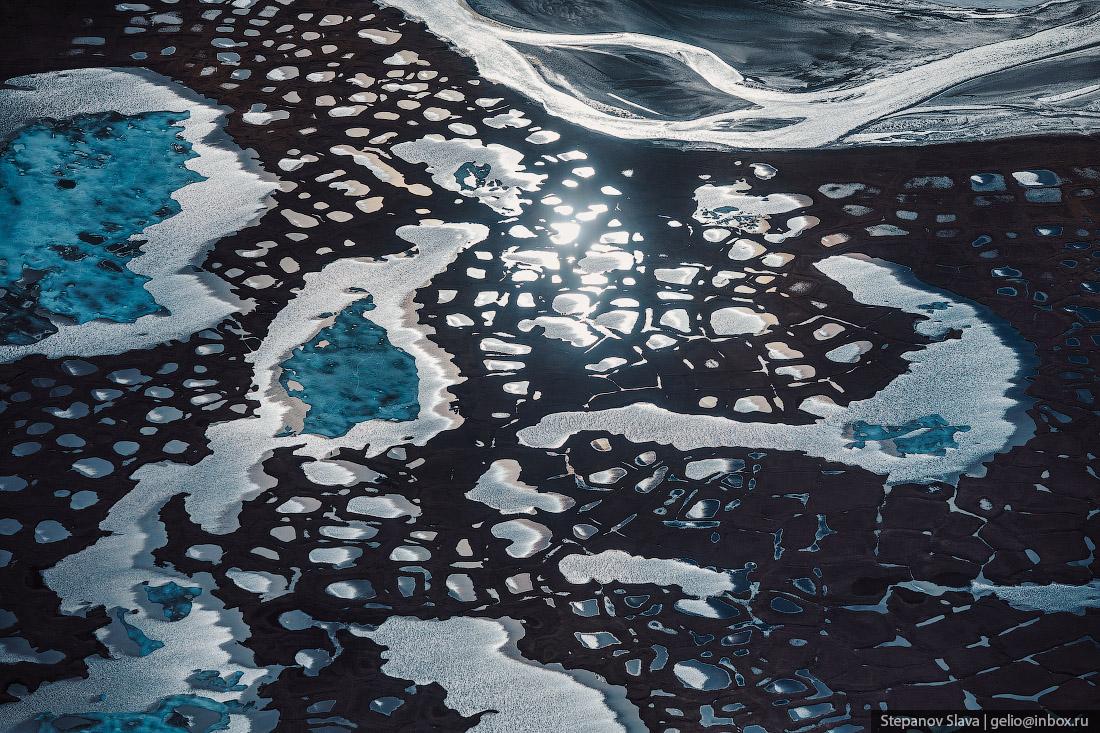

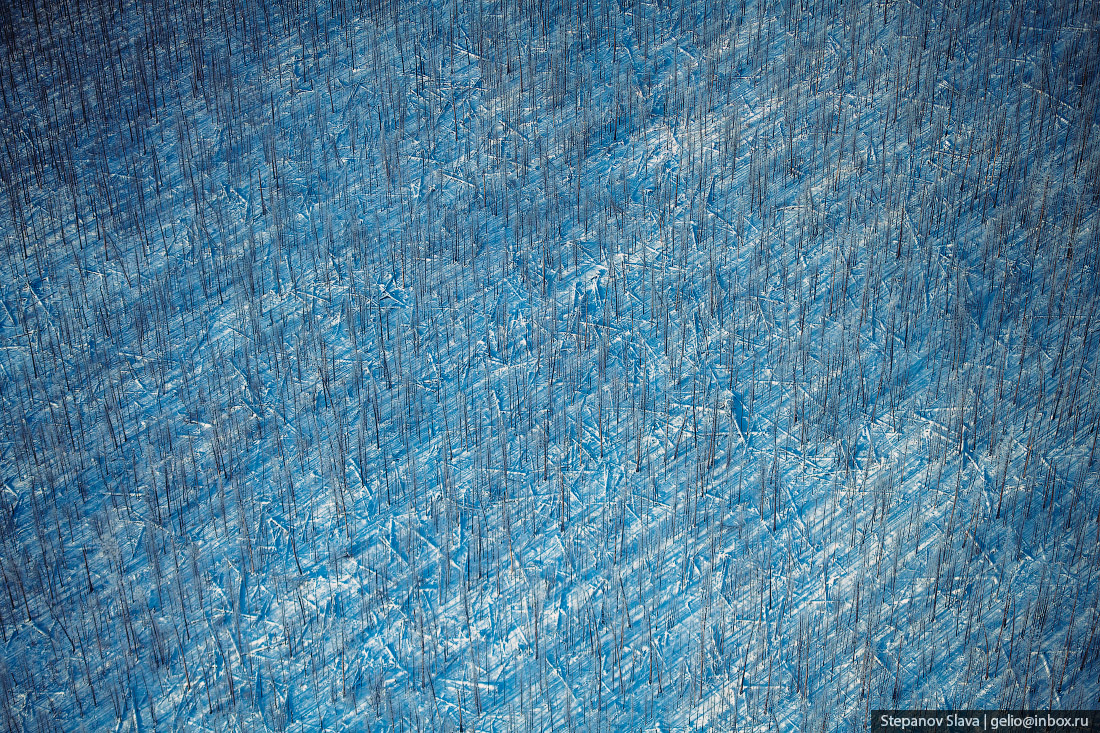

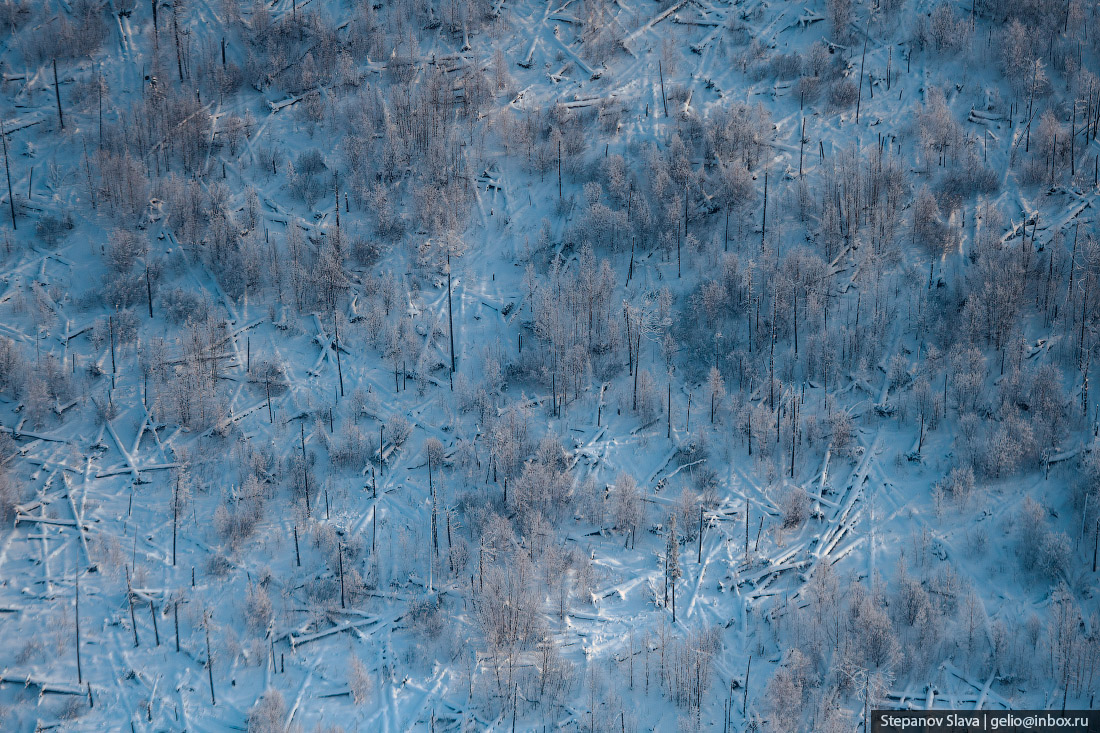

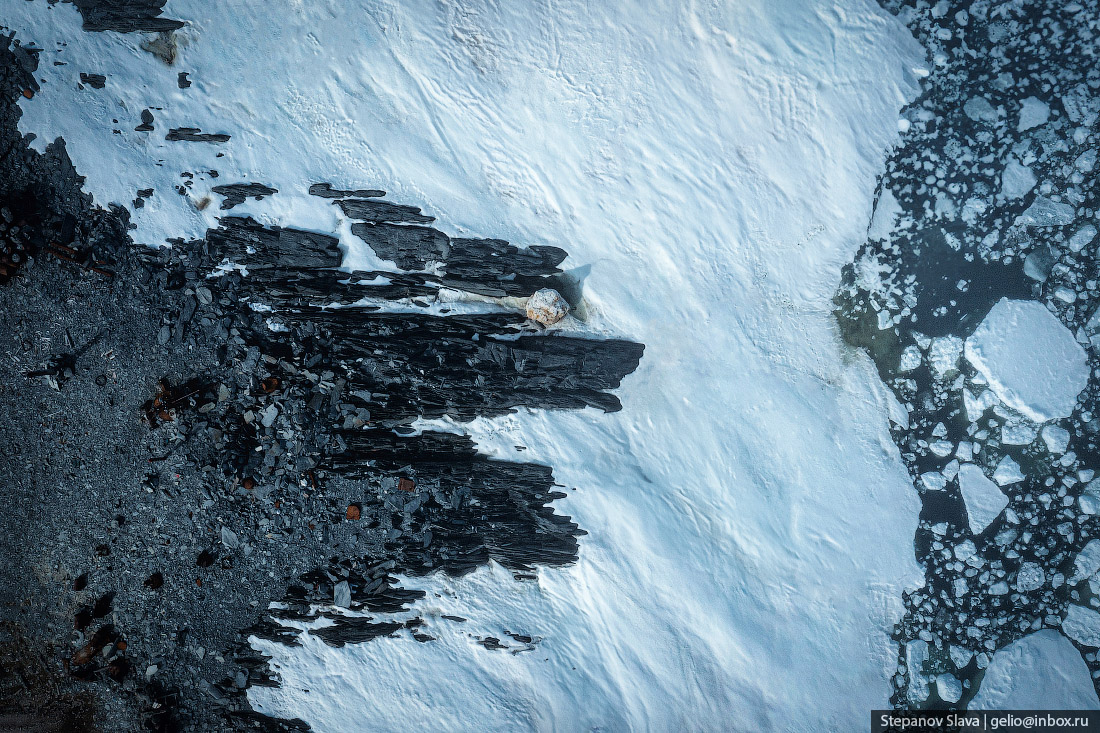

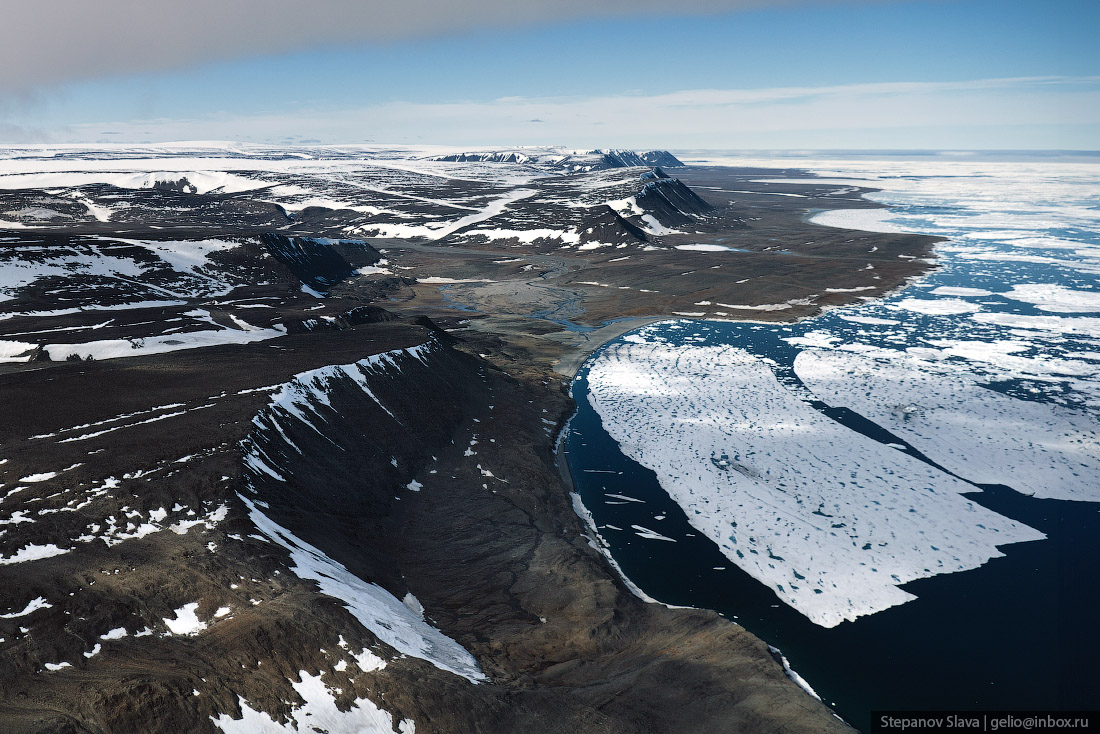

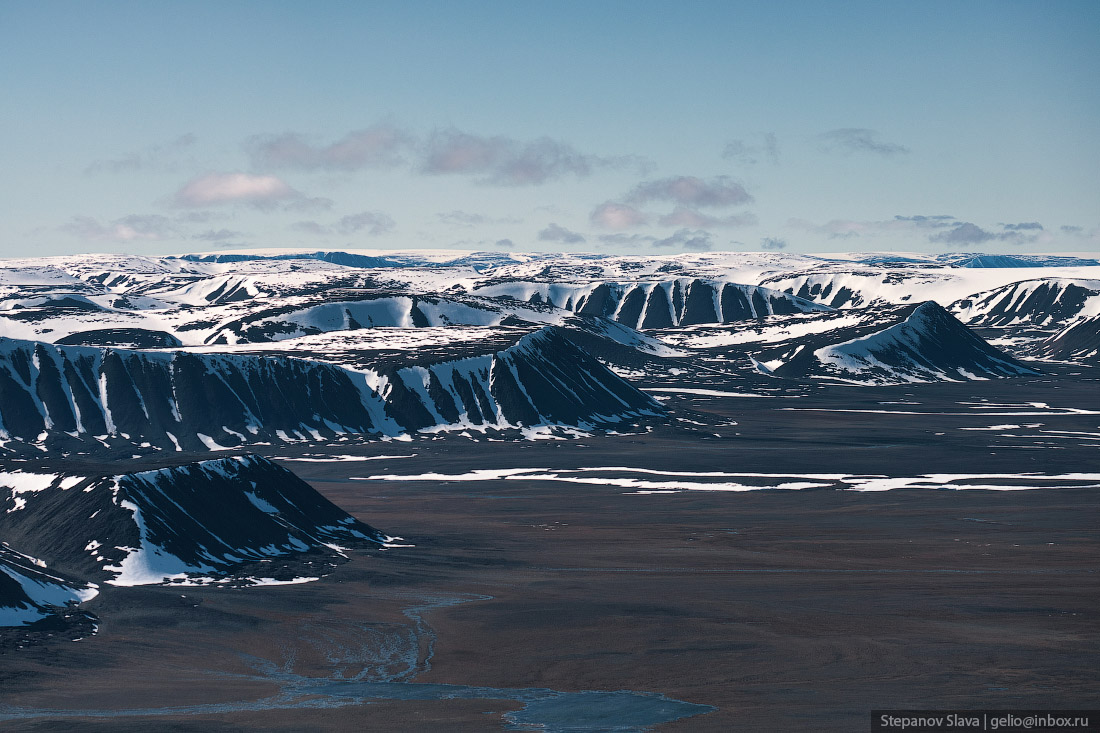

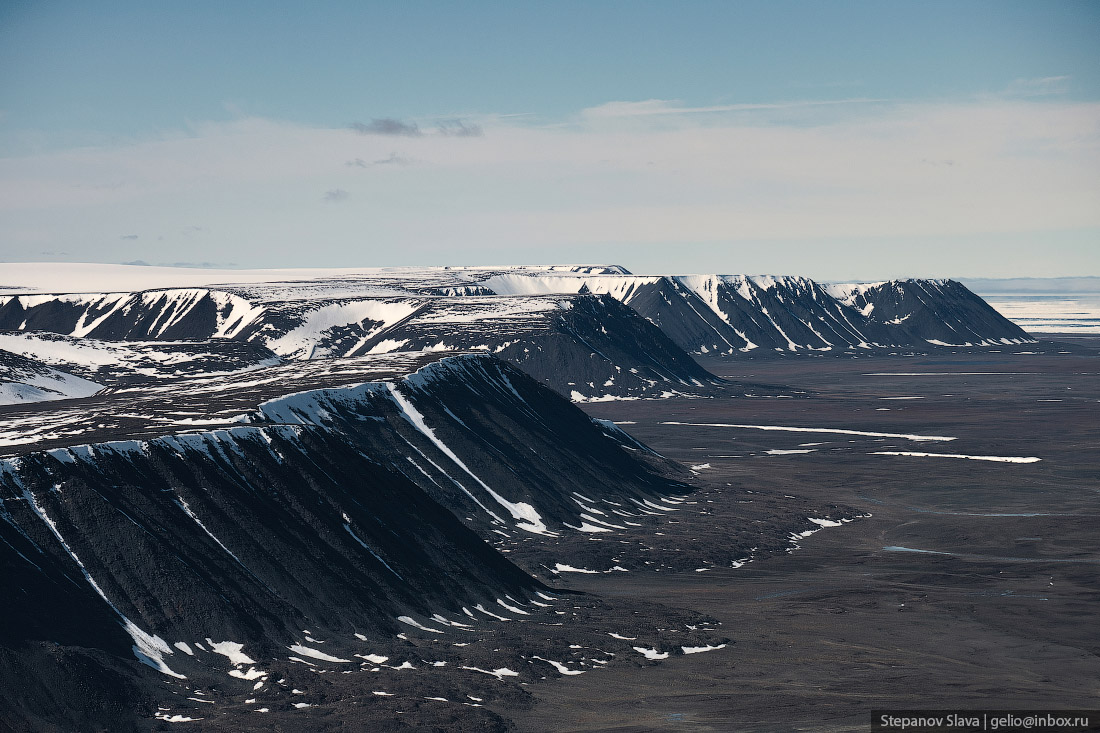

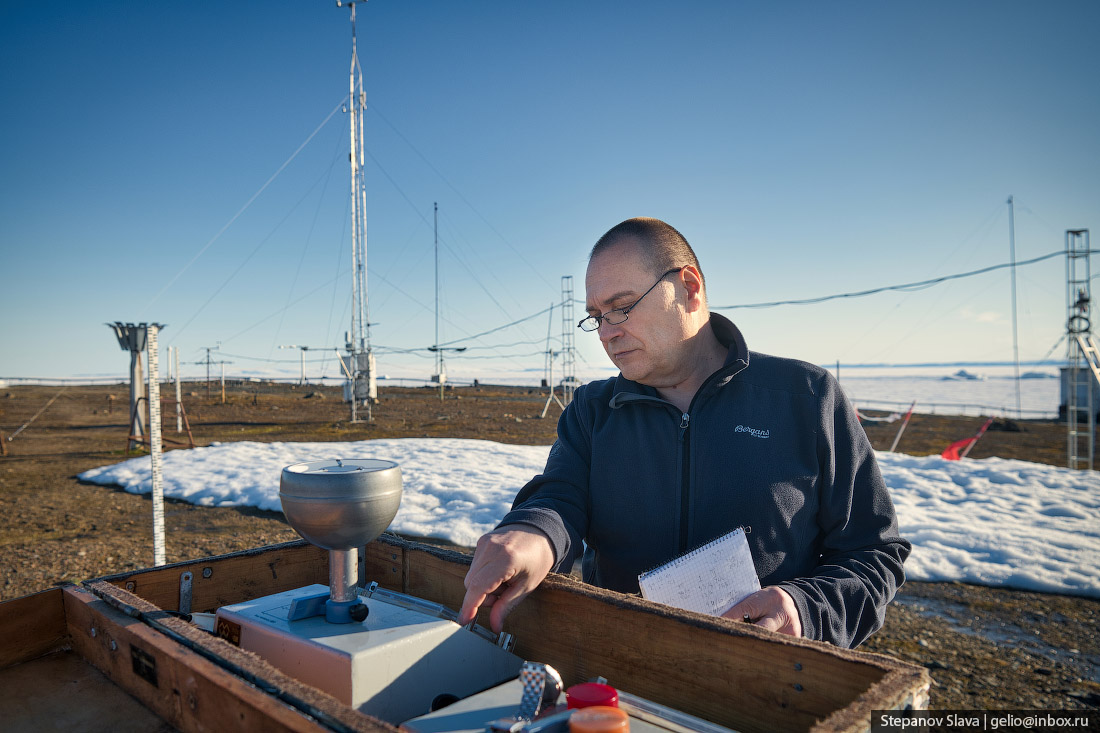

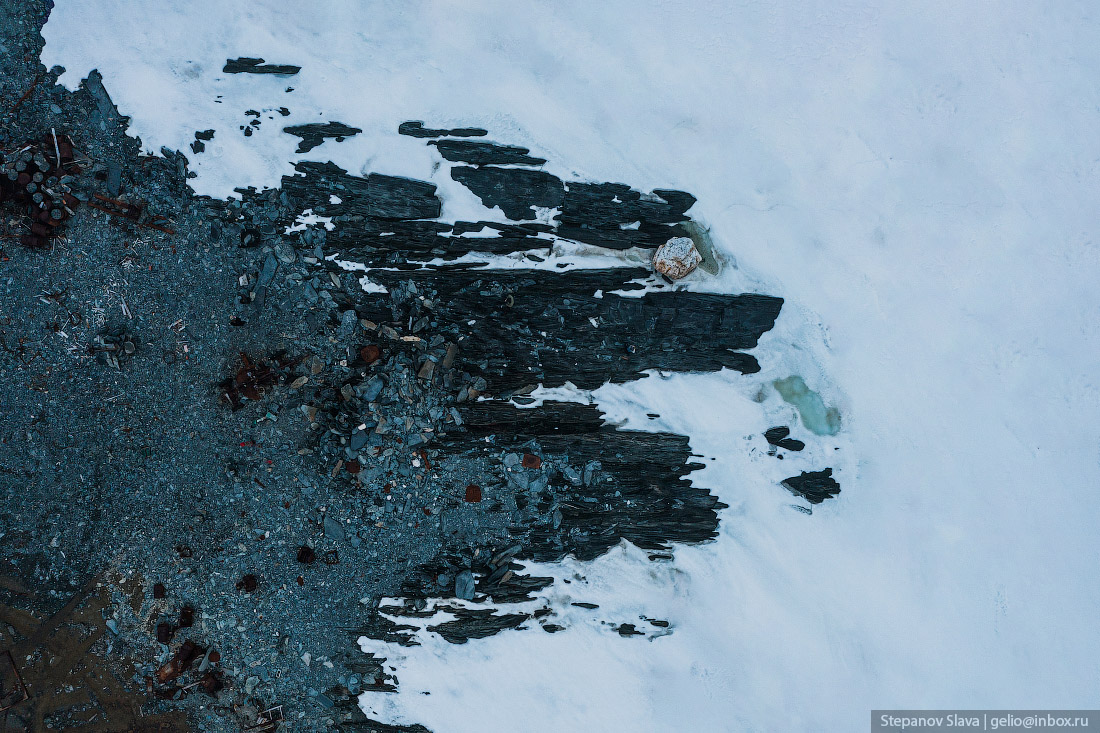

Таймыр — самый большой полуостров России

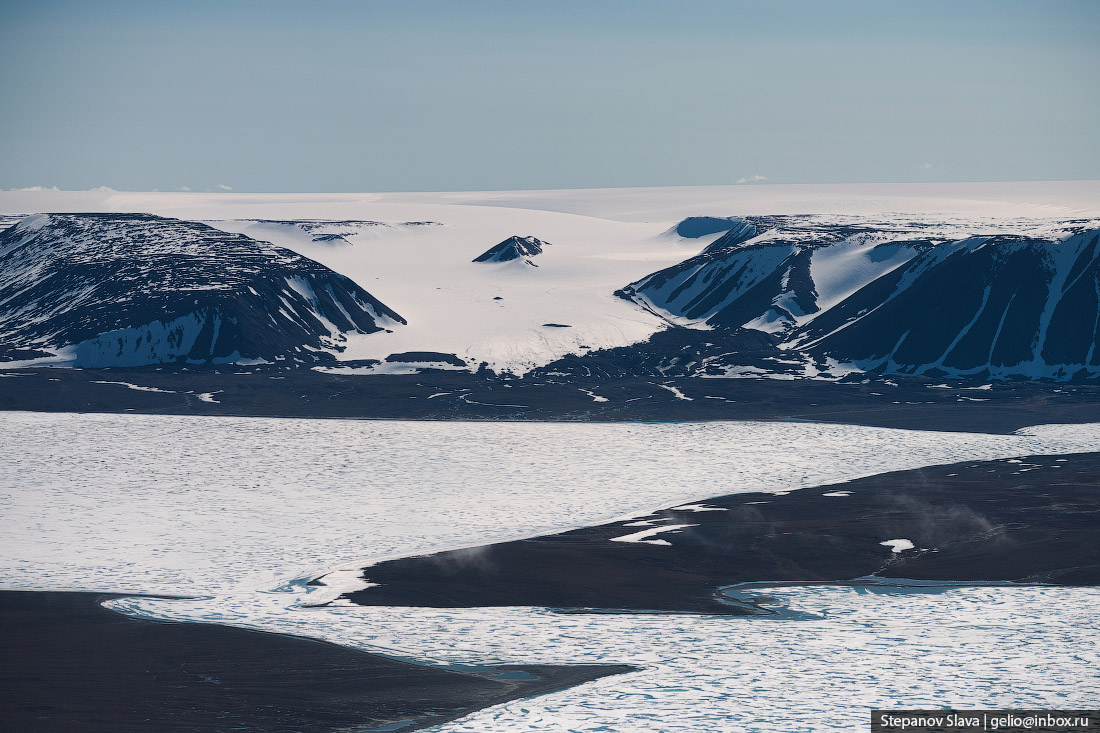

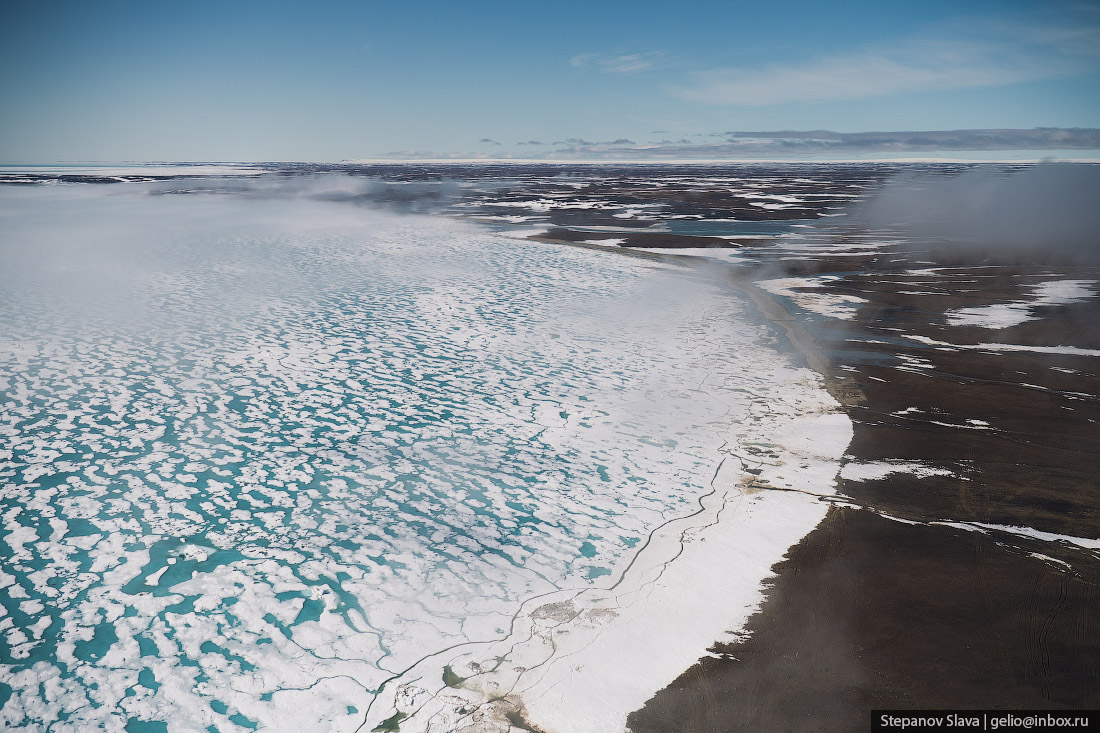

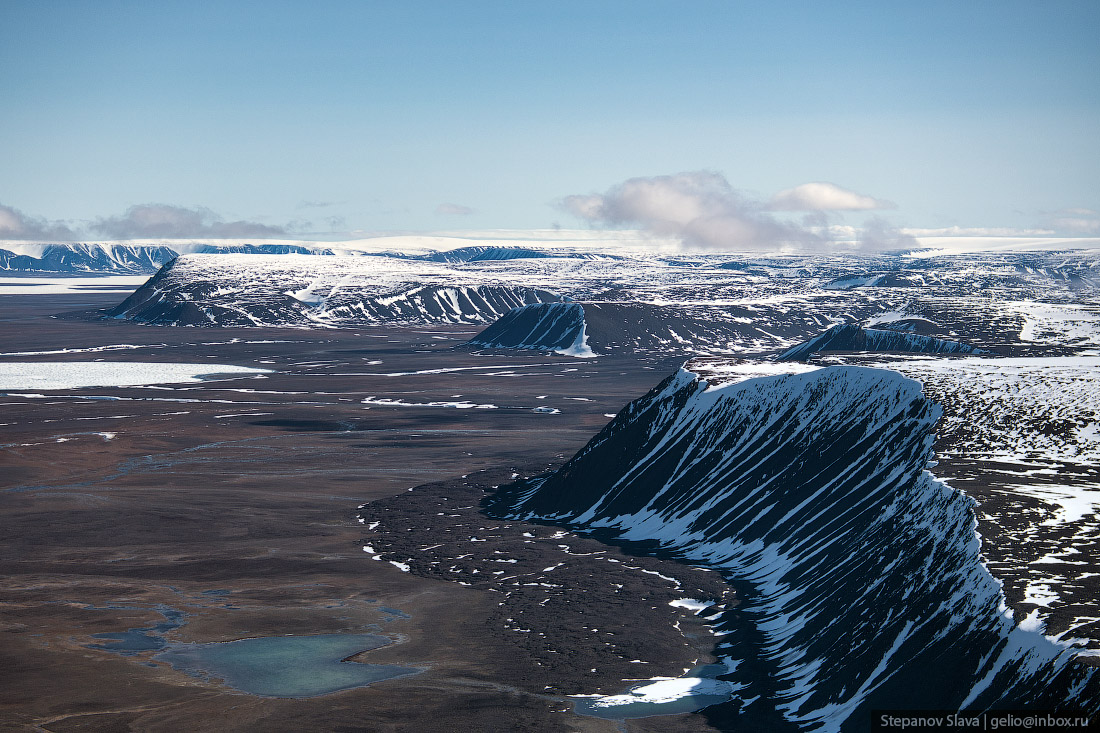

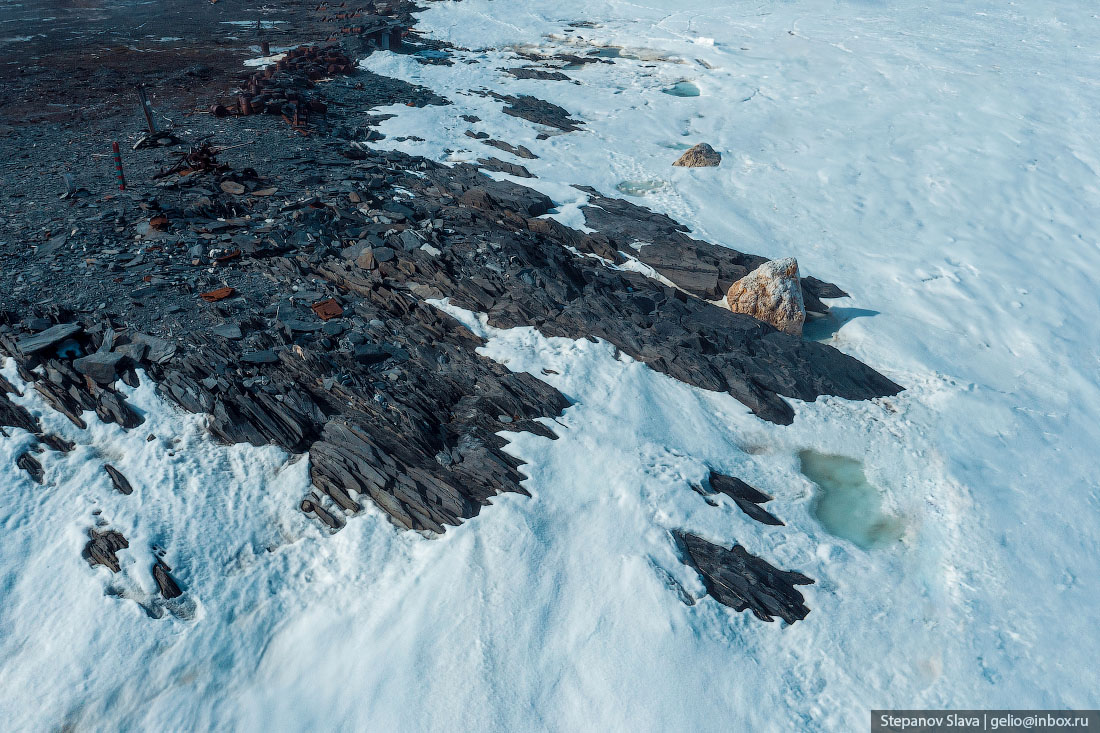

Полуостров Таймыр расположен между Карским морем и морем Лаптевых — его берега омывают воды Северного Ледовитого океана. По площади полуостров больше Германии, но плотность населения всего 1 человек на 25 км². Дело в том, что Таймыр — место суровое, арктическое и городов здесь нет. Ближайшие — Дудинка и Норильск, но они находятся к югу от полуострова. Часть территории Таймыра занимает...Читать далее... Северо-Сибирская низменность, которая переходит в горы Бырранга, а вдоль побережья Карского моря проходит равнина. На севере полуострова расположен мыс Челюскин — самая северная континентальная точка суши.

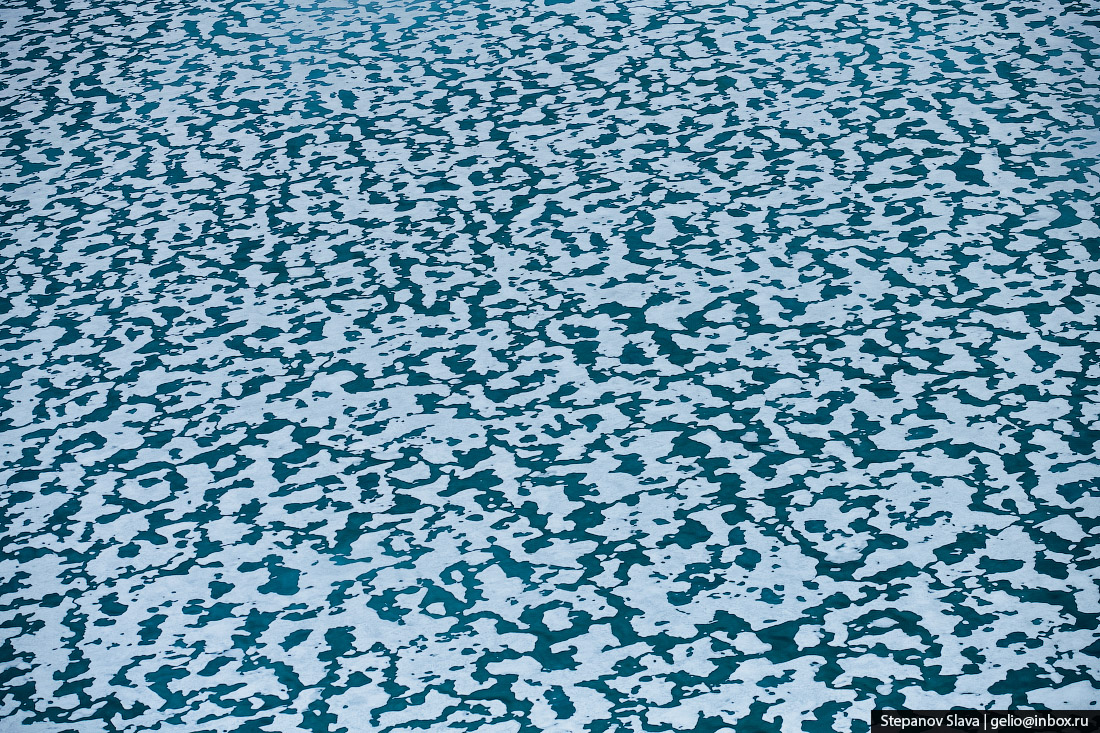

На Таймыре долгие зимы с морозами до -60° С, пурга может продолжаться несколько недель, дуют сильные ветра, на грунте вечная мерзлота, а на некоторых участках лёд не тает даже летом. Местное население — малочисленные народы Севера, которые кочуют по территории.

Горы Бырранга на Таймыре — самый северный горный хребет в мире. Озеро Таймыр — четвёртое по величине в России и второе по площади в Сибири после Байкала. Здесь обнаружили хорошо сохранившийся скелет мамонта возрастом более 11 тысяч лет и горящие подземные угли, которые тлеют уже несколько столетий. Бескрайние просторы занимают полигональные болота, которые некоторые считают следами древней цивилизации, а по тундре ходят стада вымерших овцебыков — популяцию восстановили только 50 лет назад. Полностью территорию Таймыра ещё не исследовали — за время освоения бесследно исчезло несколько групп исследователей. Да и сейчас во многие точки можно попасть только при помощи авиации.

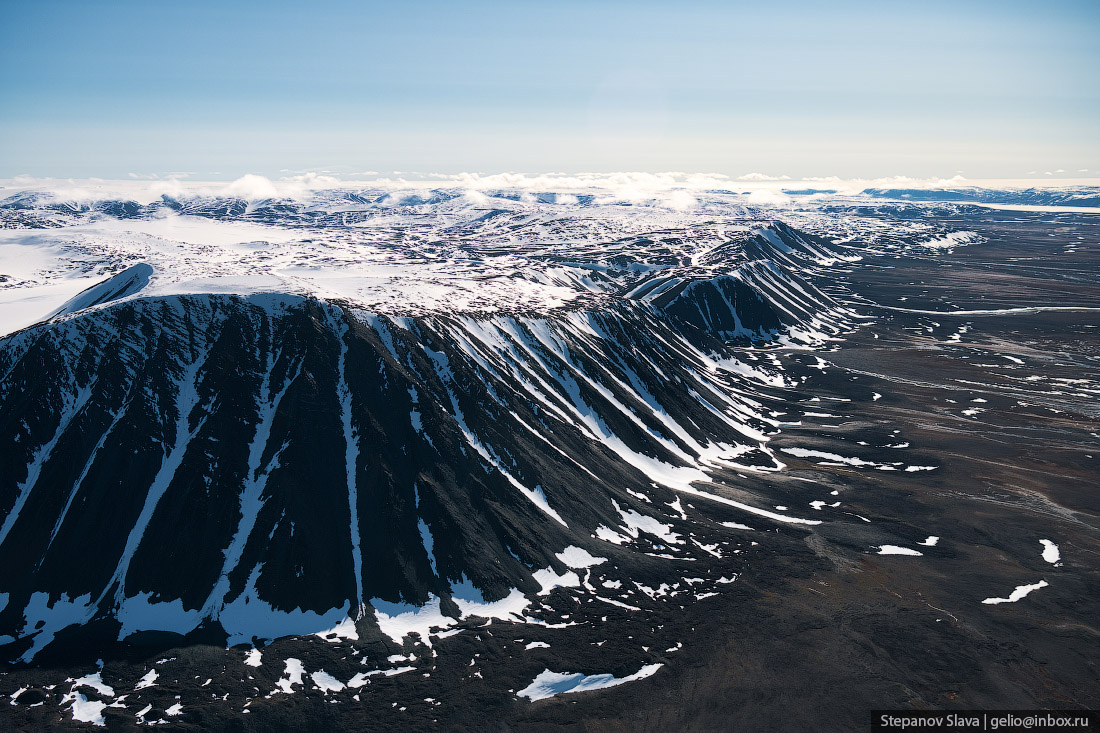

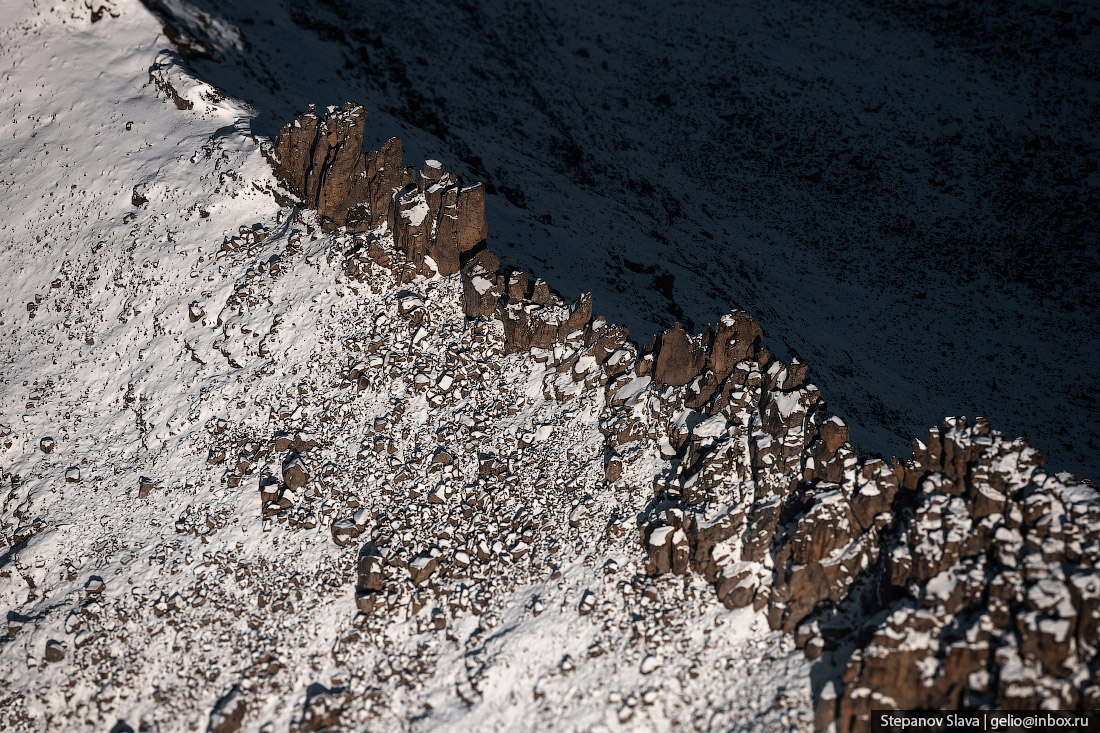

1. Бырранга — самые северные горы мира. В эту труднодоступную местность редко заходят даже нганасаны, которые кочуют по всему побережью до самого Северного Ледовитого океана. Горы образовались примерно в одно время с Испанскими и со временем могут стать источником полезных ископаемых, но пока разработки не ведутся — слишком плохая транспортная доступность. Добраться сюда можно только вертолётом из Норильска, Хатанги или Диксона.

Выветривание и многолетняя мерзлота наложили отпечаток на форму гор — они стали уплощёнными, без резких очертаний, а вершины напоминают лестницу с гигантскими ступенями. Склоны и вершины покрыты «каменными реками» — обломками горных пород, которые принесли сюда ледники.

2. Мыс Челюскин — самая северная точка континентальной суши. Первым крайнюю северную точку обнаружил штурман Челюскин, который добрался сюда с двумя казаками на собачьей упряжке. Первооткрыватель не придал особого значения новой точке — записал координаты, установил на берегу знак в виде бревна. Маяк Челюскина не сохранился, сейчас вместо него установили новый памятный знак с цитатой первооткрывателя. Белый валун на берегу — природный отличительный знак самой северной точки мира. Рядом стоит пограничный столб и старая зенитная установка.

3. Озеро Таймыр — четвёртое по величине в России и второе в Сибири по площади после Байкала. Через озеро протекает река Таймыра — оно делит её на Верхнюю и Нижнюю. Таймыр относится к озёрам ледникового происхождения — водоём образовался несколько десятков тысяч лет назад, когда после отступления ледников на земле оставались углубления. Со временем Верхняя Таймыра заполнила впадину.

4. Озеро довольно мелкое — средняя глубина всего 2,8 метра, но есть и участки глубиной до 26 метров. Южный берег пологий, а с севера к нему примыкает предгорья хребта Бырранга, откуда в озеро попадают многочисленные притоки. В озеро Таймыр, как и в Байкал, впадает множество рек, а вытекает только одна. На Байкале она называется Ангара, на Таймыре — Нижняя Таймыра.

5. Овцебыки на Таймыре как вид исчезли 300-400 лет назад. Считается, что животных просто истребили охотники — овцебыки не убегают при появлении людей и становятся лёгкой добычей. В 1970-х годах начали эксперимент по восстановлению популяции — на Таймыр завезли канадских овцебыков. Эксперимент удался — овцебыки хорошо адаптировались к таймырскому климату, и за прошедшие году поголовье увеличилось настолько, что теперь на овцебыков можно даже охотиться.

6. В некоторых частях полуострова лёд на поверхности остаётся круглый год.

7. Извилистые реки Таймыра.

8. Полигональный болота Таймыра. Учёные считают, что причудливая форма получилась из-за постоянного чередования циклов таяния и замерзания верхней части вечной мерзлоты — это вызывает эрозию на поверхности. Почва из трещин выталкивается наверх и образует валики, на которых летом появляется растительность. А в низинах между валиками скапливается вода. Так поверхность покрывается многоугольниками — полигонами. На валиках часто встречаются оленьи тропы — стада мигрируют по ним, как по дорогам на юг и север.

9. Птичий базар на отвесных скалах реки Унга. Чайки гнездятся здесь на практически вертикальных поверхностях, некоторые гнеёда расположены вплотную друг к другу.

10. Птичьи базары в Арктике — очень распространённое явление. Сюда на гнездовье слетаются тысячи птиц — чайки, казарки, гуси, моевки, поморники, бургомистры, кулики. На зимовку птицы разлетаются в разные страны — они ежегодно преодолевают тысячи километров, чтобы вернуться и вывести потомство.

11. В период миграций через Баренцево море пролетает большая часть российских популяций некоторых видов морских и прибрежных птиц.

12. Река Унга проходит по Таймыру в извилистом русле и впадает в море Лаптевых.

13. Вылупившиеся птенцы чаек. Обычно у чаек полувыводковые птенцы — они покрыты серым пухом с пестринами, что помогает им оставаться незамеченными. У других видов птенцы выводкового типа — они вылупляются почти сформированными и через несколько часов покидают гнездо и прячутся на воде.

14. Птичий базар на реке Унга. На Таймырском полуострове многие виды птиц проводят около четырёх месяцев в году. В это время проходят все их главные жизненные циклы — размножение, воспитание молодняка, подготовка к отлёту на места зимовок.

15. Залив Нестора Кулика на озере Таймыр отличается от берегов Нижней Таймыры, которая выходит из него — береговые склоны залива сложены из мощных базальтовых лав и туфов, а не из известняковых скал.

16. Горящие угли на реке Шренк — очаги естественного горения каменного угля. Это редкое природное явление обнаружили не так давно, хотя горение углей, по некоторым оценкам, продолжается уже несколько столетий. Река Шренк в нижнем течении разрезает мощные пласты каменного угля, которые тянутся вдоль реки невысокими холмами.

17. Самовозгорание угля происходит из-за взаимодействия с элементами, которые входят в угольные пласты. Сотни лет назад уголь самовоспламенился от взаимодействия этих элементов с воздухом — и с тех пор тлеет и горит под землёй.

18. Овцебыки лучше приспособлены к арктической жизни, чем широко распространённые на Таймыре северные олени. Они быстро расселяются и постепенно вытесняют оленей с территории. Такая приспособленность — ещё одно подтверждение, что овцебыки исчезли из российской Арктики из-за активной охоты на них.

Заново заселить тундру России овцебыками предлагали ещё в 1920 годы, но тогда не смогли организовать масштабное переселение крупных животных. Первую партию канадские зоологи отправили в СССР в 1974 году — это было 10 молодых животных. Затем на острове у берегов Аляски отловили ещё 40 овцебыков.

К 1994 году на Таймыре поголовье овцебыков перевалило за 1000. В 2012 году в таймырской тундре обитало около 8000 овцебыков, а на острове Врангеля популяция достигла максимальных размеров — животных отсюда можно расселять и создавать новые стада на материке.

19. Учёные до сих пор не решили, к какому семейству отнести овцебыков. До начала 19 века их считали подсемейством бычьих, сейчас — к подсемейству козьих. Ближайший современный родственник овцебыка — такин, парнокопытное из восточных Гималаев.

20. Большая часть территории Таймыра относится к районам избыточного увлажнения. Фильтрация здесь почти отсутствует, вода застаивается на поверхности, образует многочисленные озёра и болота.

21. Пролив Вилькицкого отделяет мыс Челюскин от архипелага Северная Земля. Ширина пролива в этом месте всего 56 км — это самое узкое место Севморпути. Полярная ночь в районе мыса Челюскин продолжается 109 суток, полярный день — 125 суток.

22. Мыс открыли в ходе Великой Северной экспедиции, когда судно затёрло льдами и морякам пришлось 2 месяца пешком добираться до места стоянки.

23. На Таймыре густая речная сеть. Здесь проходит часть русла Енисея, реки Пясина, Верхняя и Нижняя Таймыра, Агапа. Множество рек впадает в Пясинский залив, юго-восточную часть Карского моря, море Лаптевых.

24. Единственный способ добраться во многие точки Таймыра — авиация. Дорог здесь не предусмотрено.

25. Из-за плохой транспортной доступности туристы бывают здесь редко. Обычно группы приезжают в Норильск или Дудинку, иногда посещают плато Путорана, которое на севере граничит с Таймыром, но на сам полуостров практически никто не добирается.

26. Полигональная структура характерна для большинства болот арктической зоны. Размеры каждого полигона — от 20-40 метров, а трещины шириной до 1 метра уходят вглубь на 4-6 метров. Валики почвы приподнимаются над поверхностью на 20-40 см.

27. Река Угольная берёт начало в горах Бырранга, а название получила из-за слоёв грунта, по которым проходит русло.

28. Дудинка — столица и главный порт Таймыра. Порт Дудинки считается одним из важнейших на Севморпути. Порт круглогодичный — единственный в мире в условиях крайнего Севера. Город основали в 1667 году, но развиваться он начал только при строительстве морского порта.

29.

30.

31. Чайка ожидает потомство.

32. Диксон — самый северный населённый пункт России, находится на самом берегу Карского моря. В посёлке много всего «самого северного» — православный храм, порт, аэропорт, магазин. Уникальное место, из которого раньше отправлялись арктические экспедиции. А во время войны город участвовал в реальном бое с немецким линкором — и одержал победу. Это был единственный бой с фашистской Германией на территории Сибири.

33.

34. Грустный природный смайлик.

35. У Таймыра длинная история освоения, но до конца полуостров ещё не изучен. Добраться сюда можно только авиацией, на большей части территории люди не бывают — даже местные жители кочуют по давно изученным маршрутам. Летом Таймыр резко оживляется — появляются растения, которые активно растут и плодоносят, прилетают птицы, которым нужно успеть вывести потомство. А через 4 месяца снова возвращается зима.

Смотрите также:

Мыс Челюскин — самая северная точка Евразии

Северная Земля — последнее крупное географическое открытие на Земле

Диксон – самый северный населённый пункт России

Мой телеграм-канал: @slavastepanov

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Стамбул — турецкий город на границе Европы и Азии

Стамбул расположен на берегах пролива Босфор, в 450 км от Анкары. Это крупнейший город Турции. В городе живёт более 15 млн человек — в 2,5 раза больше, чем в Анкаре, столице страны. Всё потому, что Стамбул когда-то был столицей — но не Турции, а Османской империи, но после поражения в Первой мировой войне столицу перенесли в Анкару. На протяжении большей части своей истории город входил в число...Читать далее... крупнейших в мире — в своё время он обошёл даже Рим. Сейчас Стамбул — восьмой по численности город на планете.

Пролив Босфор разделяет Европу и Азию. Большая часть Стамбула расположена в Европе, меньшая — в Азии. Такое расположение всегда было очень выгодным — со времён его основания в 660 году до нашей эры. Стратегическое положение между Чёрным и Средиземным морями, важная точка Великого шёлкового пути, контроль над проливом Босфор и торговыми путями между Европой и Азией — всё это привело к развитию и бурному росту города.

Считается, что Стамбул основал Визант — герой древнегреческих мифов, сын Посейдона и дочери Зевса. Город изначально называли Византий, затем он стал Константинополем в честь римского императора, который перенёс сюда столицу. В древнерусских источниках Константинополь называли Царьградом. Официально Константинополь стал Стамбулом в 1930 году.

1. История Стамбула начинается с первых поселений греков на азиатской стороне Босфора. Сейчас их бывшая колония входит в состав города как один из районов. Первое название — Византий — город получил в честь мифологического основателя, героя Византа. По одной из легенд, Визант был аргонавтом — одним из древнегреческих героев, которые отправлялись в поход за Золотым Руном.

В 74 году до нашей эры Византий попал под власть римлян и около 1000 лет был столицей Восточной Римской империи. В те годы город получил название Константинополь — в честь императора, который перенёс сюда столицу. Константинополь стал одним из крупнейших центров восточного христианства. В 1453 году город захватили турки и он почти на 500 лет стал столицей Османской империи.

Во время Первой мировой войны Османская империя была союзницей Германии. После поражения империя распалась и город, который тогда назывался Константинополем, оккупировали английские, французские и итальянские войска. Когда в 1922 году страна освободилась от завоевателей и стала Турецкой республикой, столицу перенесли в Анкару, где находилась главная ставка вождя турецкого национально-освободительного движения Кемаля Ататюрка.

2. Собор Святой Софии (Большая мечеть Айя-София) — всемирно-известный памятник византийского зодчества. Сейчас это одна из мечетей Стамбула, но так было не всегда — изначально храм был христианским.

3. Собор Святой Софии построили в 537 году — около 1000 лет это был самый большой христианский храм в мире, вплоть до постройки собора Святого Павла в Риме. Высота здания более 55 метров, диаметр купола 31 метр.

4. При строительстве храма использовались архитектурные элементы других древних построек — например, колонны из храма Солнца и из храма Артемиды, одного из семи чудес света.

5. Последнее христианское богослужение в соборе Святой Софии состоялось в 1453 году. С тех пор город стал частью Османской империи и храм переоборудовали в мечеть, для чего к зданию пристроили 4 минарета и переделали внутреннюю часть.

6. Пролив Босфор соединяет Чёрное море с Мраморным, откуда можно по проливу Дарданеллы попасть в Средиземное море. Босфор всегда имел большое значение с торговой и военной точки зрения и остаётся стратегически важным сегодня.

7. Ежегодно по проливу Босфор проходит около 50 тысяч судов.

8. Голубая мечеть — мечеть Султанахмет — первая по значению мечеть Стамбула. У неё 6 минаретов — четыре по сторонам и два на внешних углах. Мечеть построили в 1616 году рядом с дворцом Топкапы — главным в Османской империи. Для строительства разрушили часть зданий на площади Ипподрома — в том числе, византийский Большой дворец и другие постройки, принадлежавшие высшей знати.

9. Когда строительство Голубой мечети было завершено, оказалось, что она сравнялась по количеству минаретов с величайшей святыней исламского мира — мечетью Масджид аль-Харам в Мекке. В итоге к мечети в Мекке пристроили ещё один минарет, чтобы она вновь превзошла все существующие сооружения.

10. В мечети Султанахмет есть специальный вход для султана, через который он мог въезжать во двор мечети на лошади. Над входом установлена специальная цепь, чтобы султан каждый раз наклонялся — это символизировало его ничтожность по сравнению с Аллахом.

11. На минаретах 16 балконов — в соответствии с числом османских султанов.

12. Длина пролива Босфор около 30 км, ширина от 700 до 3700 м.

13. Мост Мучеников 15 июля — первый мост через пролив Босфор. Его открыли в 1973 году — тогда это был самый длинный висячий мост за пределами США. Своё новое название он получил в честь жертв попытки военного переворота в Турции, которая произошла 15 июля 2016 года. В 2024 году эстонский канатоходец Яан Роозе пересёк Босфор по канату, который был натянут между опорами моста на высоте около 165 метров. Канатоходцу понадобилось 47 минут, чтобы пройти из Азии в Европу.

14. Грузовые суда в проливе Босфор.

15. Мост султана Селима Грозного (Явуза) — третий мост через пролив Босфор. Это самый широкий висячий мост в мире. Часть полотна поддерживается вантами, часть — вантами и тросами, середина главного пролёта подвешена на тросах. Мост назван в честь девятого султана Османской империи, при котором государство присоединило территории современных Сирии, Израиля, Ливана, Палестины, часть Саудовской Аравии, Египет.

16. Голубая мечеть.

17.

18. Сейчас Стамбул — очень популярное место для туризма, лидер среди других крупных городов мира. Всего здесь насчитывается 17 дворцов, 64 мечети и 49 исторических церквей, а также множество иных древних достопримечательностей. Ежегодно город посещает более 20 млн человек.

Мой телеграм-канал: @slavastepanov

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Метро Нижнего Новгорода — третье в России

Метрополитен Нижнего Новгорода занимает третье место в России хронологически, по количеству станций и по общей длине сети. Метро небольшое — состоит всего из двух линий и 15 станций. Красную линию можно проехать за 22 минуты, синюю — за 9 минут. В среднем метрополитеном пользуется около 115 тысяч человек. Станции здесь мелкого заложения, большую часть строили открытым способом. Эскалаторы...Читать далее... предусмотрены только на «Московской» и «Горьковской», а лифты — на «Горьковской» и «Стрелке».

В метро Нижнего Новгорода есть только одна пересадочная станция, «Московская». Именно эту станцию построили первой — и сразу учитывали, что здесь будут проходить две линии. Пересадка происходит на одном уровне — на станции 2 платформы и пути для четырёх составов. Кстати, станция метро «Нижегородская» в Москве выполнена по аналогичной схеме.

Первый участок метрополитена открыли в 1985 году — от «Московской» до «Пролетарской». Затем вводили остальные станции, но все они были на левом берегу Оки. То есть проехать в исторический и деловой центр города на метро было невозможно. Ситуация изменилась в 2012 году, когда ввели в эксплуатацию метромост через Оку и станцию «Горьковская» в нагорной части Нижнего Новгорода. В официальных источниках пишут, что с того времени пассажиропоток увеличился на 75%. Сейчас планируется расширение — строят новые станции «Площадь Свободы» и «Сенная», в перспективе ещё несколько и даже третья линия, которая будет проходить вдоль правого берега Оки по всему историческому центру.

1. Станция «Московская».

2. Нижегородский метромост.

3. Станция «Канавинская».

4. Станция «Ленинская».

5. Станция «Буревестник».

6. Станция «Бурнаковская».

7. Станция «Горьковская».

8.

9. Машинист электропоезда.

10. Электродепо «Пролетарское».

11. Именной состав «Кузьма Минин».

12. «Номерной».

13. Перегонный тоннель.

Мой телеграм-канал: @slavastepanov

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Синские столбы в Якутии

Синские столбы — это вертикальные скалы на берегу реки Синей, в 200 км от Якутска. Зимы здесь по-северному суровые — температура ежегодно падает до −50 °C, а иногда морозы даже могут пересечь 60-градусную отметку. Гряда находится неподалёку от Ленских столбов — похожих скальных образований на реке Лене. Синские столбы состоят из 35 групп скал, которые достигают высотой 180 м.

...Читать далее...

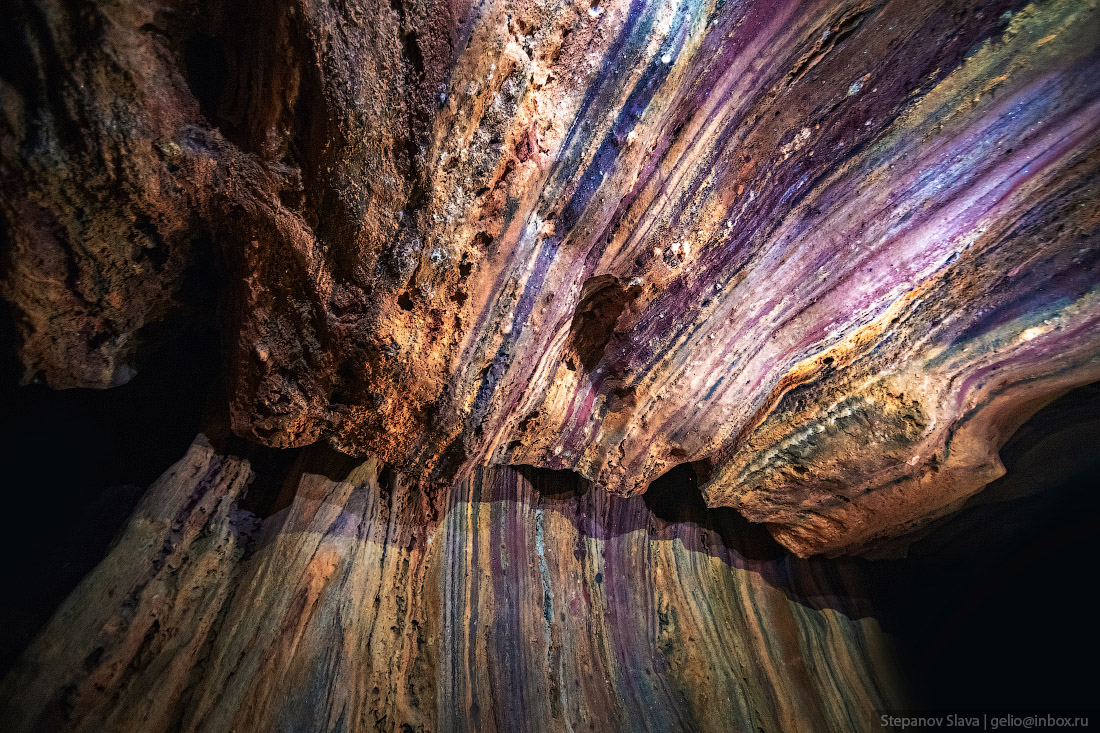

Формирование скал началось около 400 тысяч лет назад в результате тектонических разломов сибирской платформы — одного из древнейших блоков континентальной коры Земли. Скалы уникальные — на них имеются кембрийские отложения, в которых содержится богатый комплекс ископаемых организмов возрастом более 500 млн лет. По этим отложениям учёные изучают раннюю эволюцию жизни на планете. А на самих скалах обнаружили петроглифы — наскальные рисунки древних людей.

Причудливую форму скалы получили из-за воздействия внешних факторов — перепадов температуры, выветривания и эрозии. Мягкие осадочные породы разрушались, более твёрдые оставались — и в результате получились отдельные столбы, группы скал и стены с вертикальными разломами и пещерами.

1. Синские столбы находятся в Якутии — самом большом регионе России. Это также самый холодный регион — именно в Якутии находится полюс холода Северного полушария Земли, где температура опускалась до рекордных −68 °C, а по другим данным даже до −77,8 °C.

2.

3. Высота скал достигает 180 метров — как у здания высотой в 60 этажей.

4. Река называется Синяя, от якутского названия Сиинэ. Вода в ней имеет скорее жёлтый оттенок — из-за торфяных болот в верховьях реки.

5. Поющие скалы. На этом участке в скалах есть отверстия и в ветреную погоду они издают звуки, похожие на музыку.

6.

7. На Синских столбах есть наскальные рисунки — считается, что их оставили люди бронзового века. Такие рисунки называют писаницами — это памятники наскального искусства Урала и Сибири, которые расположены под открытым небом или навесами.

8. На Синских столбах находится Андреевская писаница — она состоит из 9 плоскостей и 276 рисунков. Археологический памятник впервые исследовали в 1940-1941 годах учёные Ленской Историко-археологической экспедиции. В те годы впервые скопировали наскальные рисунки.

9. Синские столбы возникали в несколько этапов, поэтому выделяются скалы разного возраста — зарождающиеся, молодые, зрелые и старые. Процессы выветривания и эрозии на разных стадиях создают уникальный природный ансамбль карстового рельефа.

10. Пласты, из которых поднимались скалы, образовались в кембрийский период. При формировании скал кембрийские отложения стали доступны для изучения — сейчас на Синских столбах активно работают учёные.

11.

12. С 2015 года Синские столбы входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

13.

14. В этой местности часто бывают туристические группы — например, сплавляются по реке. Такие туры занимают несколько дней, на маршрутах можно увидеть и Ленские, и Синские столбы.

15.

16. Иногда из-за высокой геологической ценности Синские и Ленские столбы называют каменной летописью Кембрийской эпохи.

17. По мнению учёных, Ленские и Синские столбы помогут изучению ранней эволюции в течение Кембрийского взрыва — периода, когда резко увеличилось число скелетной фауны.

18.

19.

Смотрите также:

Ленские столбы — каменный лес Якутии

Ночная подсветка Ленских столбов

Мой телеграм-канал: @slavastepanov

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

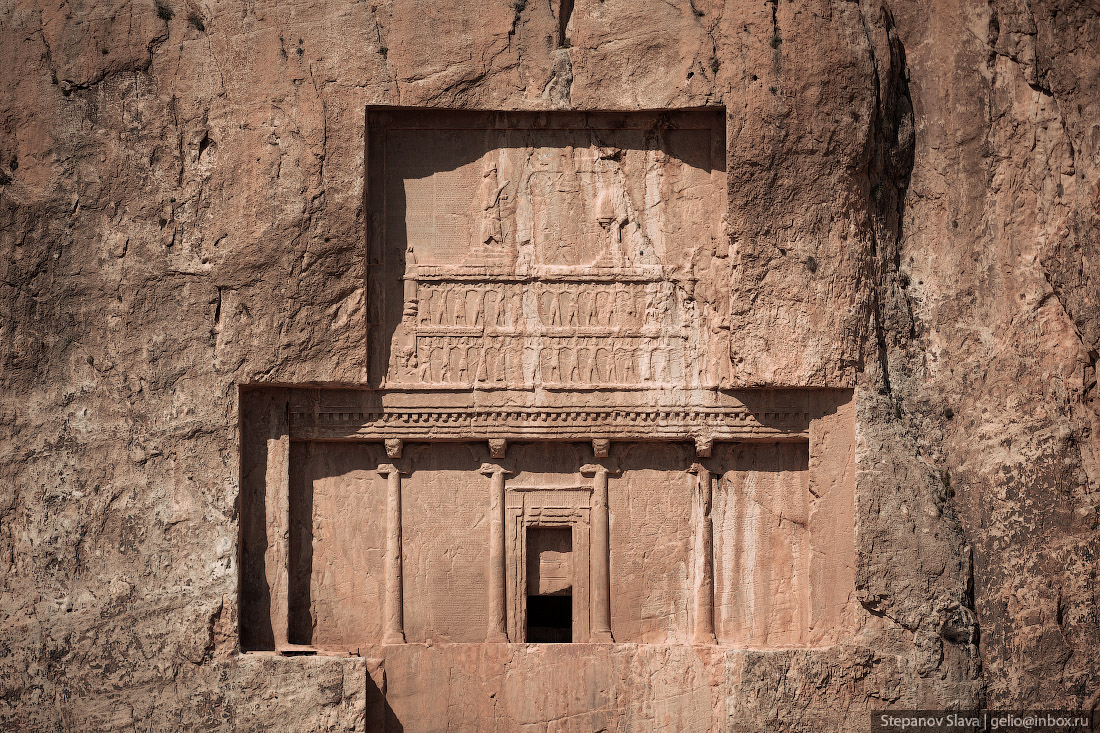

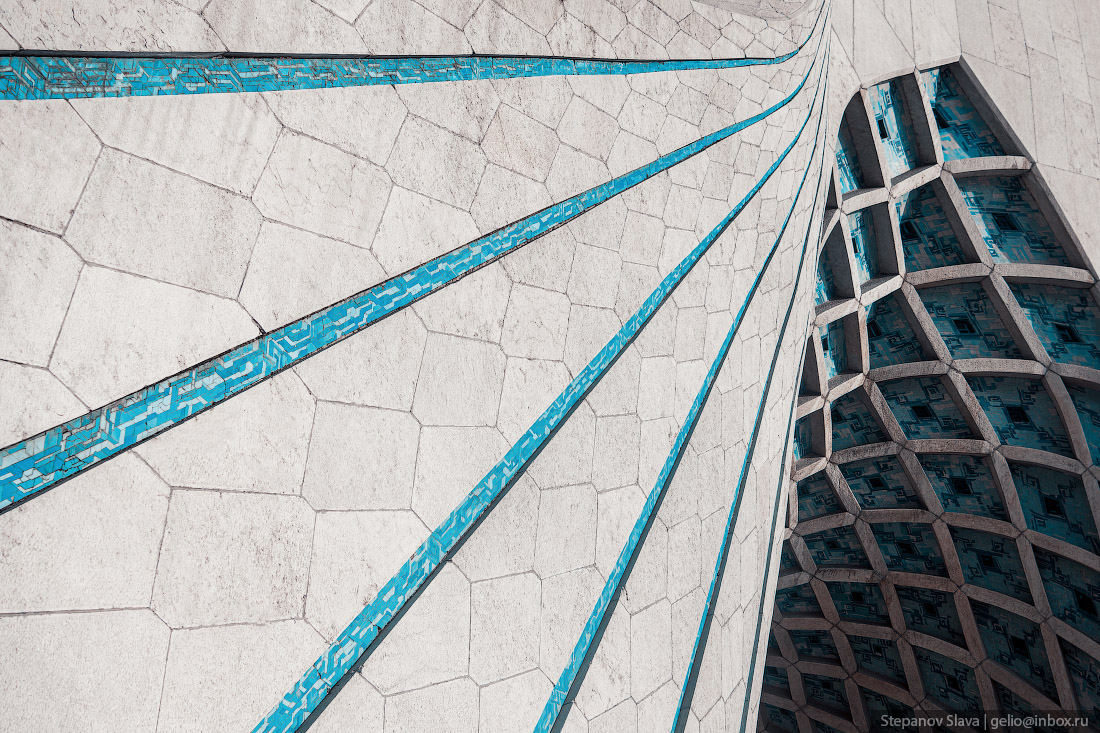

Персеполь — руины столицы древней Персии в Иране

Персеполь стал столицей древней Персии за 520 лет до нашей эры и более 200 лет был главным городом империи Ахеменидов. Это был настоящий город-дворец с огромными каменными зданиями и храмами. Самое знаменитое здание комплекса — дворец Ападана с церемониальным залом, свод которого удерживали 72 колонны. В 330 году город захватили войска Александра Македонского, после чего столица была сожжена и...Читать далее... уже больше не восстанавливалась. Город опустел.

Бывший город-дворец находится на юго-западе Ирана, в 50 км от Шираза и в 900 км от Тегерана. За прошедшие тысячи лет город превратился в руины - теперь здесь активно ведутся раскопки, Персеполь стал архитектурным объектом и одной из туристических достопримечательностей Ирана. В 1971 году именно здесь провели торжества, посвящённые 2500-летию Персидской империи. А в 1979 году Персеполь внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО — это один из первых иранских объектов в списке.

1. Тачара, дворец Дария I. Планы о переносе столицы Персии в Персеполь появились ещё при Кире II Великом, но окончательно город стал столицей при Дарии I. В то время империя была в самом расцвете — цари присоединяли к ней новые территории, границы расширялись. И одна из особенностей оформления города — многочисленные изображения народов, которые приносят дань «царю царей». Считается, что при строительстве Персеполя не использовался труд рабов — город возводили свободные ремесленники и строители из всех краёв Персидской империи, в том числе из Вавилонии, Ассирии, Египта.

Империя Ахеменидов — одна из самых могущественных и продолжительных на древнем Ближнем Востоке. Империя существовала более 200 лет и охватывала значительную часть территории ближневосточных стран, включая современные Иран, Ирак, Египет, Турцию, Сирию. Государство было разделено на провинции, которыми управляли наместники царя — сатрапы.

2. Строительство при Дарии I началось с большого зала Ападана и Зала совета, затем возвели главную имперскую сокровищницу. Строительство продолжалось до падения державы Ахеменидов. При Дарии I были построены терраса, Ападана и стены. При Ксерксе i — Тачара (жилой дворец), сокровищница, восточная и северная лестницы, «Ворота всех народов», дворец Ксеркса, гарем, Трипилон, дворец. Артаксеркс I построил Стоколонный зал, дворец Артаксеркса и гарнизон. А последующие правители возвели ещё несколько дворцов и гробниц царей, 32-колонный зал. Новые здания в городе продолжали появляться вплоть до захвата Персеполя Александром Македонским.

3. «Ворота всех народов» у входа в Ападану. С обеих сторон расположены рельефные изображения шеду — духов-хранителей человека в виде существа с телом быка или льва с орлиными крыльями и головой человека. Такие изваяния носили магическую охранительную функцию.

4. Грифоноподобная скульптура на капители. Некоторые учёные считают, что это часть незавершённого строительства, которое началось незадолго до нападения Александра Македонского.

5.

6. Ападана — это большой зал площадью около 1000 м². Его крышу поддерживали 72 колонны высотой 24 метра. Зал использовался для торжественных царских приёмов. Ападана приподнята над террасой на 4 метра — чтобы подняться на неё, нужно было преодолеть две пологие парадные лестницы.

7. Ападана, капители сохранившихся колонн. Сейчас от комплекса сохранилось лишь основание и 13 колонн.

8. Барельеф на внешней стороне лестницы — шествие царской гвардии.

9. На внутренней стороне лестницы нанесён барельеф с шествием слуг и представителей покорённых народов, которые несут баранов, сосуды, бурдюки с вином. Рельефная скульптура схватки льва и быка, возможно, относятся к Наврузу - празднику весеннего равноденствия и нового года в зороастризме.

10. С момента разрушения Персеполя прошло более 2 тысяч лет. Сейчас в бывшей столице древней Персии постоянно работают археологи, а посмотреть руины древнего города приезжают туристы и учёные со всего мира.

11.

12. Гробница Артаксеркса III вырублена в горе за Персеполем, рядом с гробницей его отца.

13. Зал 100 колонн считают главным парадным залом в Персеполе — это было огромное помещение и название оно получило именно по количеству колонн, которые поддерживали кровлю здания. Помещение было практически квадратной формы.

14.

15. Императорская сокровищница. Чтобы вывезти несметные богатства персидских царей из Персеполя, Александру Македонскому понадобилось 3 тысячи верблюдов и 20 тысяч мулов.

16.

17.

18.

19. Сражение льва и быка.

20. Тачара — жилой дворец Дария I. Во дворце есть надпись создателя — от имени Дария I написано, что именно он построил дворец. Сегодня от Тачары остались только фундамент, каменные порталы с дверными проёмами и нижние части стен с уцелевшими барельефами.

21. Барельефы изображают ежегодные подношения шахиншаху от покорённых народов. Особенно интересны эти изображения оказались историкам — до наших дней дошло очень мало вещественных образцов античной одежды, а на барельефах воспроизводятся даже мелкие детали национальных костюмов.

22. В Персеполе была своя система водопровода и канализации — одна из самых сложных в древнем мире. Город располагался у подножия горы Рахмат и иногда подвергался затоплению, поэтому канализация в первую очередь использовалась для управления потоками воды.

23. Гробница Дария I неподалёку от Персеполиса.

24. Сегодня Персеполь имеет статус особо охраняемого объекта и включён в список Всемирного наследия Юнеско. Часть находок из бывшей столицы древней Персии перенесли в Иранский национальный музей — там их стараются сохранить и продолжают изучать. А туристы могут беспрепятственно гулять по руинам древнего города.

Смотрите также:

Радужная мечеть в Ширазе

Кандован — старинная деревня в Иране среди скал

Праздник Пир-Шаляр в Иранском Курдистане

Мой телеграм-канал: @slavastepanov

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Ночная подсветка Ленских столбов в Якутии

1.

2.

3.

Смотрите также:

Ленские столбы — каменный лес Якутии

Мой телеграм‑канал: @slavastepanov

Мой instagram: @stepanovslava- Нет комментариев

Gelio

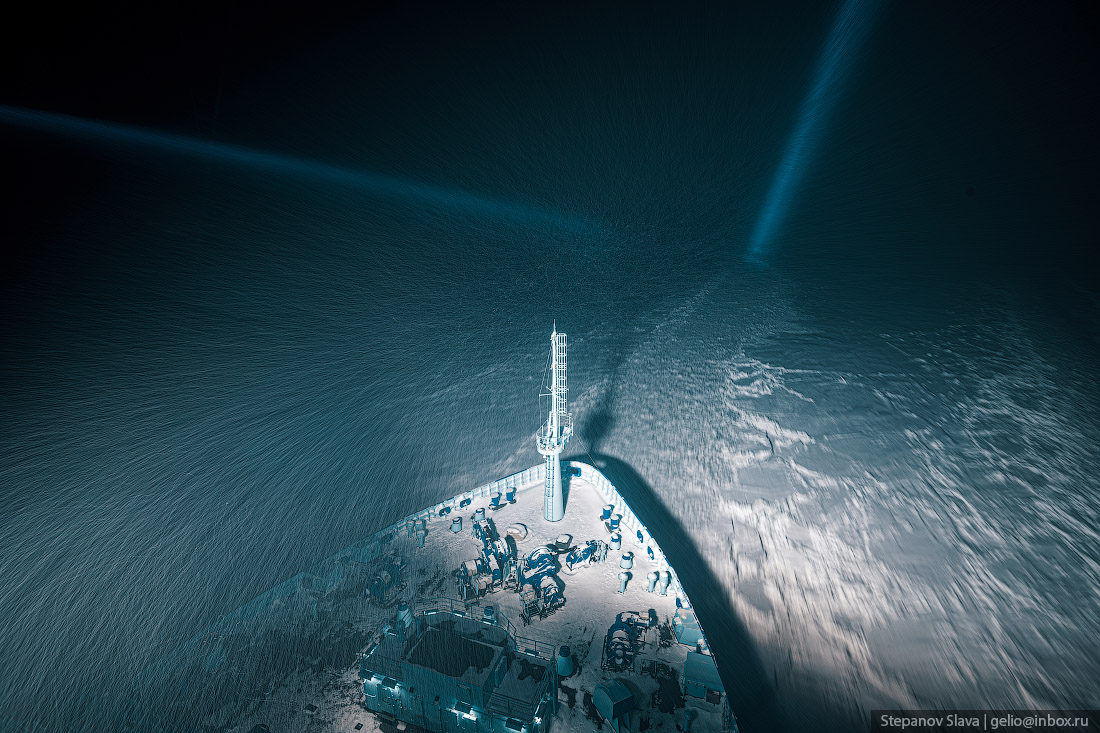

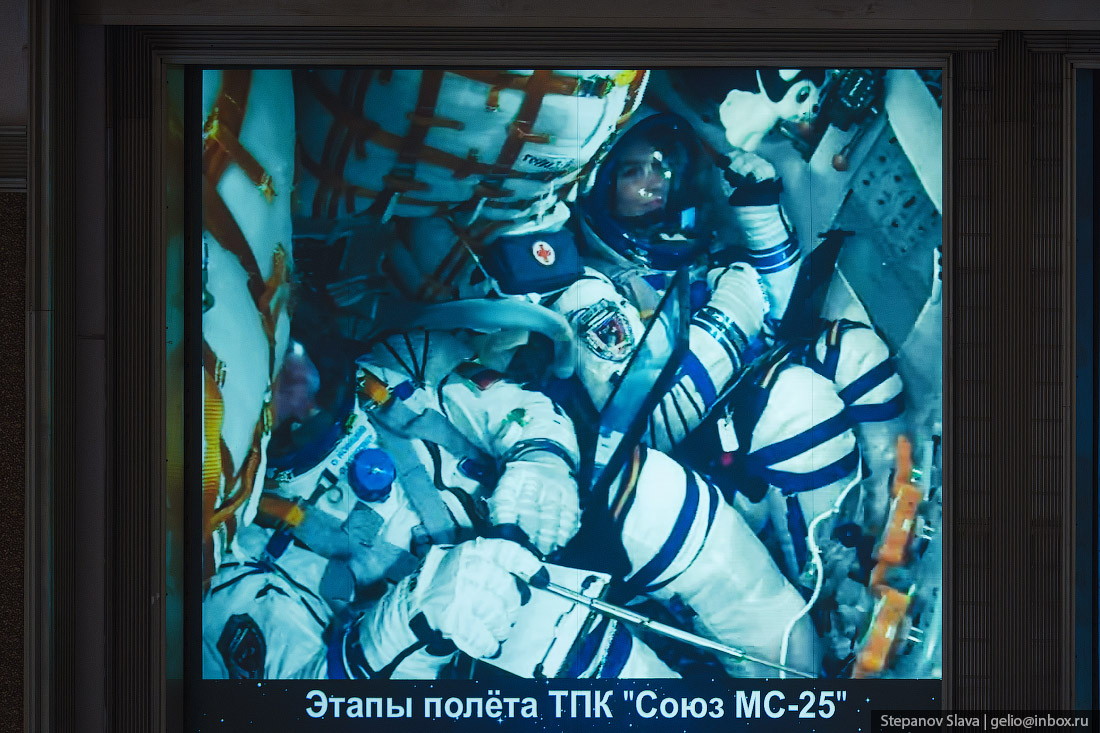

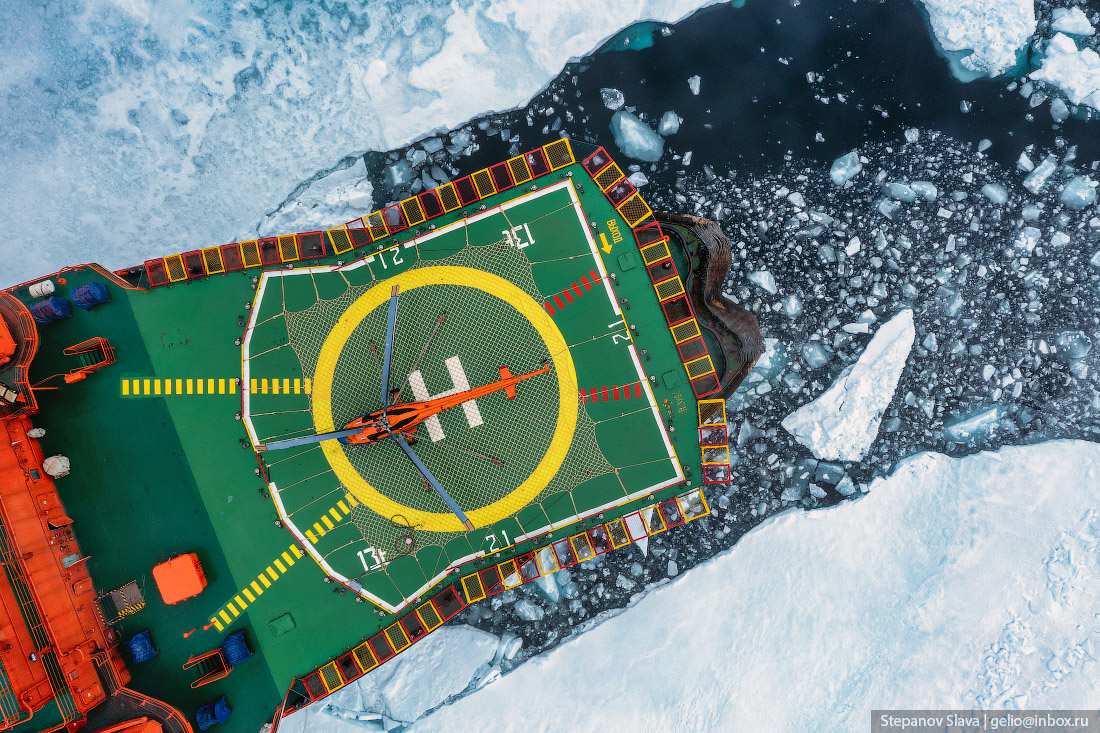

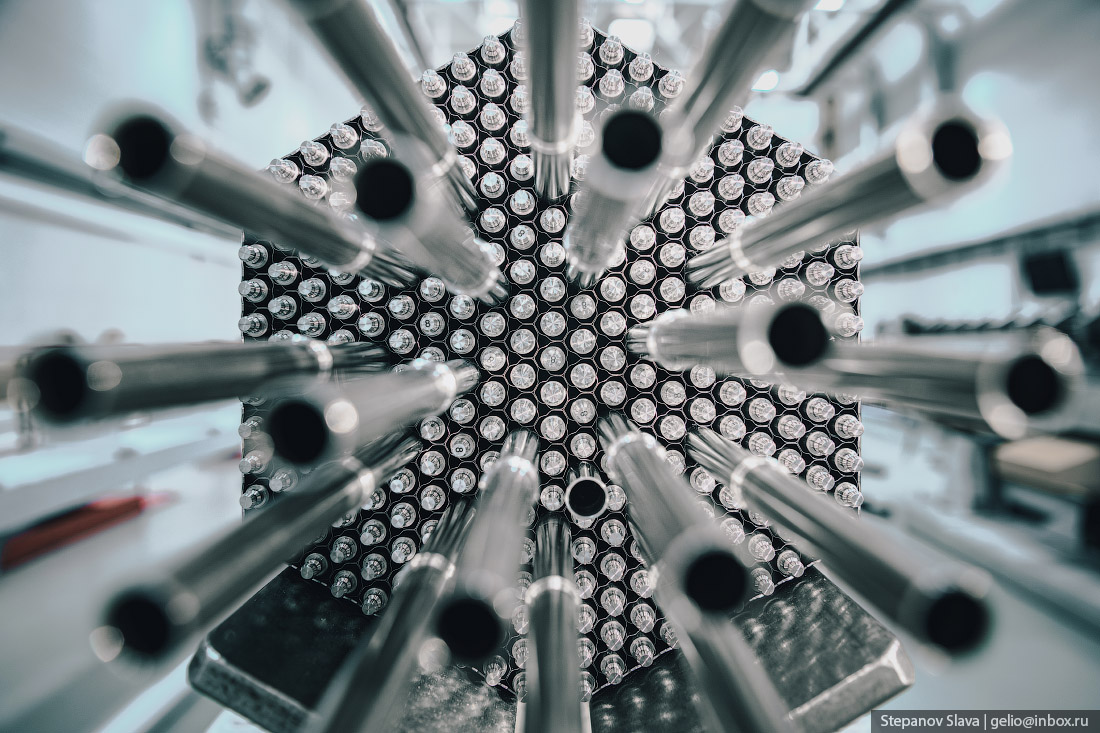

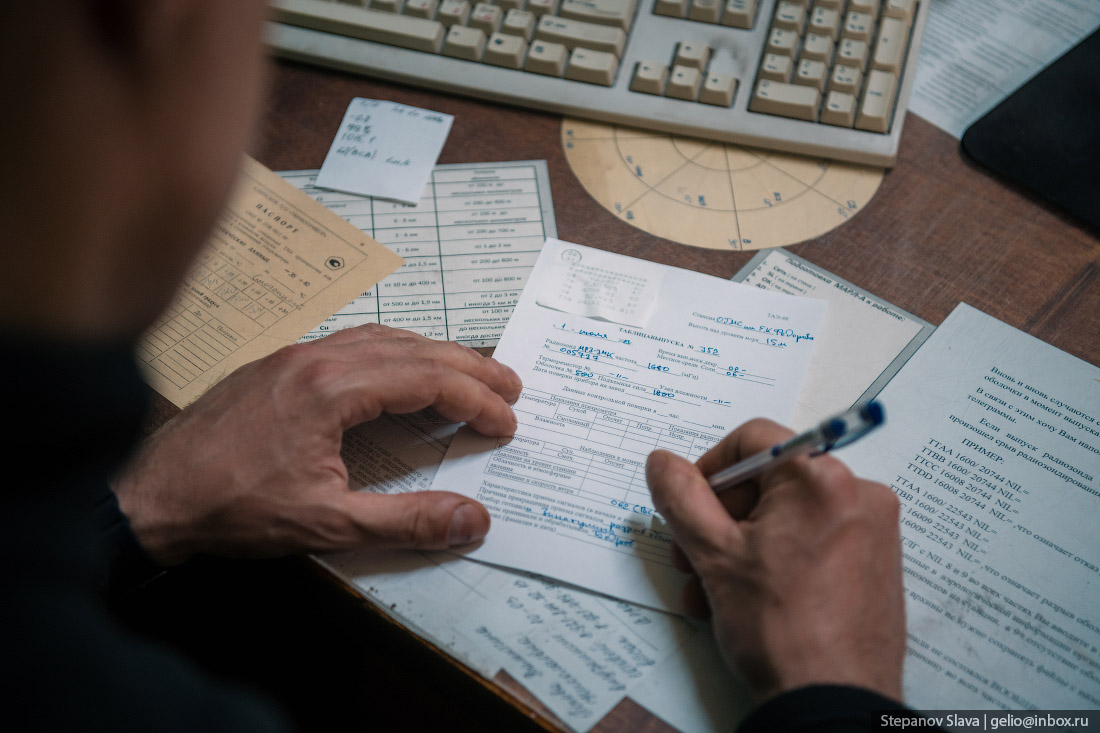

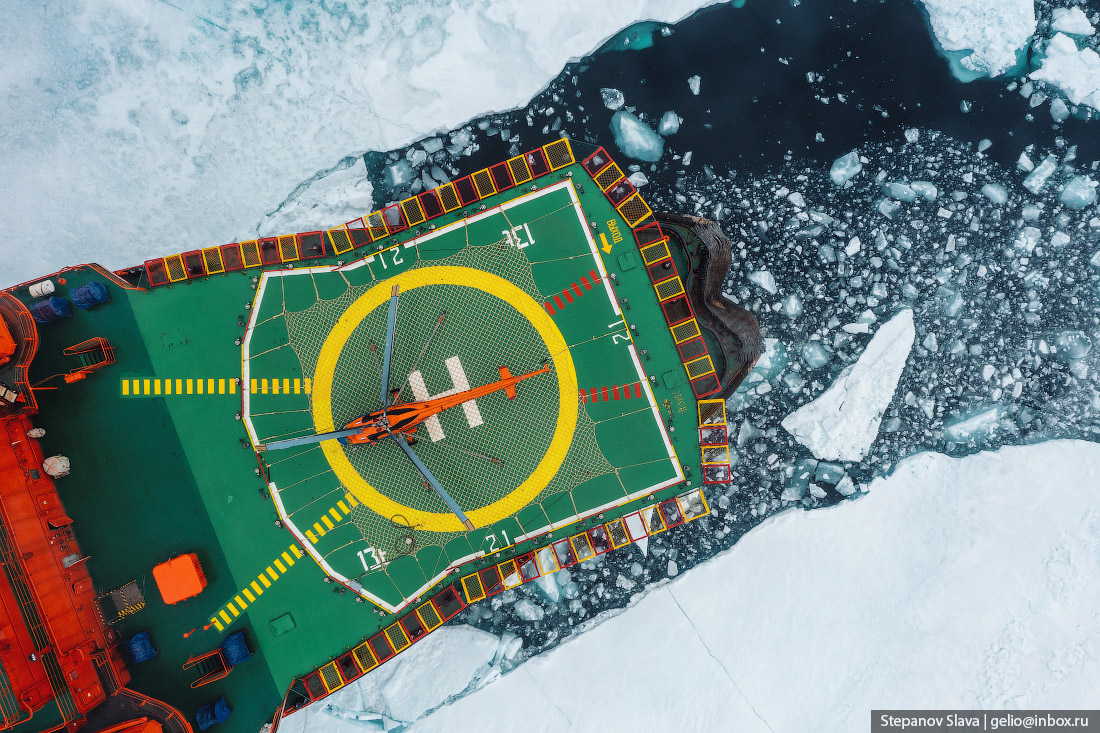

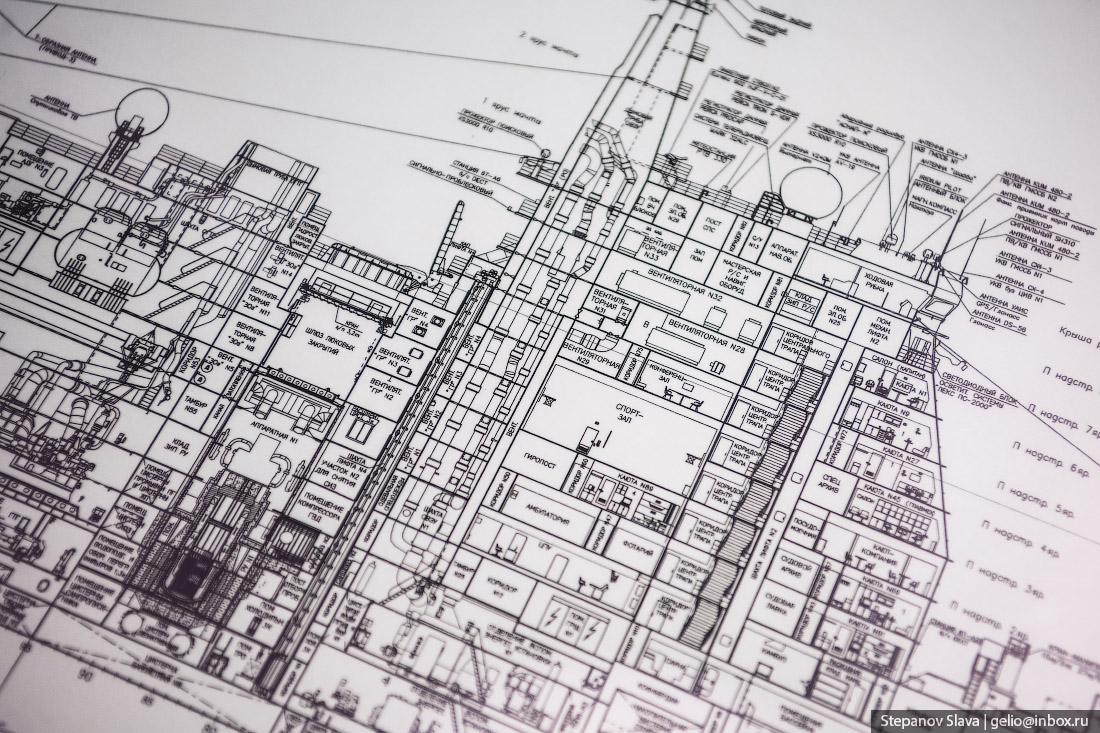

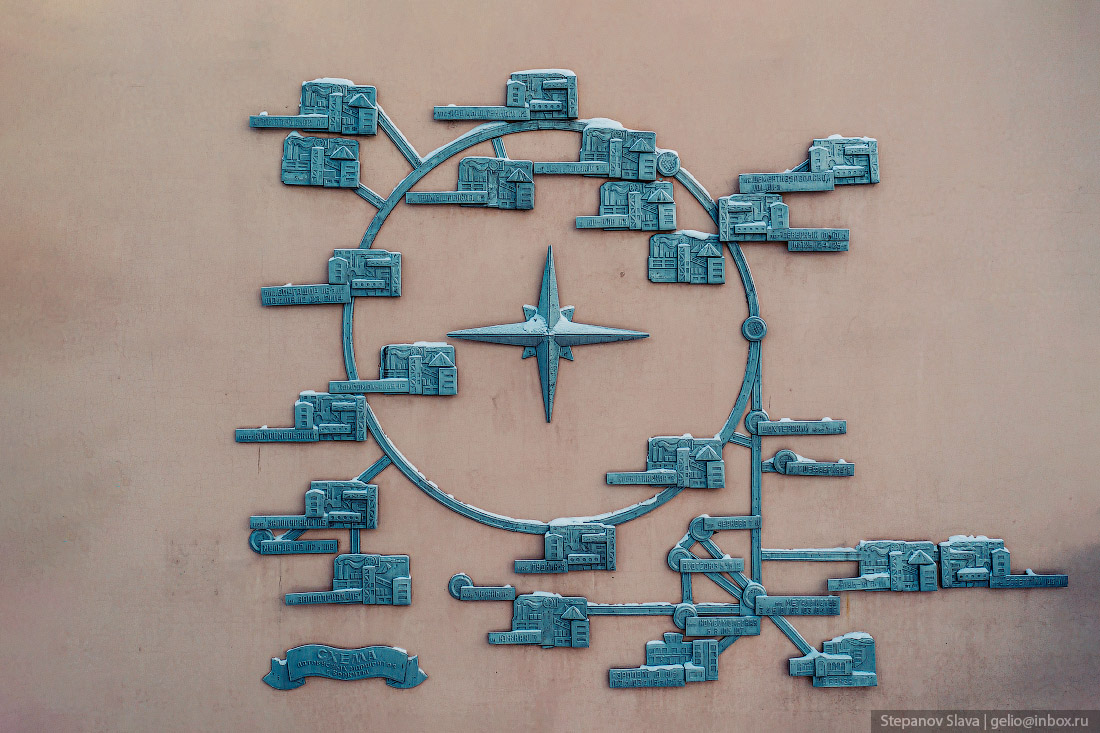

Как устроены атомные ледоколы

Российский атомный ледокольный флот — единственный в мире, больше ни у одной страны нет таких судов. Атомные ледоколы начали производить ещё в СССР — первым был ледокол «Ленин», который работал в Арктике с 1959 по 1989 год.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 могут работать без перезарядки топливом до 7 лет, запасов продовольствия хватает более чем на полгода — поэтому они...Читать далее... подолгу не заходят в порт. Даже команда меняется в море, когда ледоколы встречаются во льдах. Для сравнения — автономность дизель-электрического ледокола по запасам топлива и провизии всего 2 месяца, по мощности он минимум в 2,5 раза уступает современным атомоходам, при этом выбрасывает в атмосферу примерно в 106 тысяч раз больше вредных веществ.

Современные ледоколы вывели работу в Арктике на новый уровень — они позволяют значительно продлить сроки навигации, обеспечивают проводку грузовых судов и выполнение задач военно-морского флота в Арктике, участвуют в экспедициях на Северный полюс. Сейчас в действующий ледокольный флот входит 8 атомных ледоколов и 1 атомный контейнеровоз. Атомоходы совершают более 800 проводок судов в год. К 2030 году флот будет состоять уже из 12 атомоходов.

1. Россия — единственная страна в мире, которая обладает атомным ледокольным флотом. Атомные ледоколы обеспечивают безопасное судоходство в Арктике, это ключевое звено в работе на Северном морском пути.

Арктикой называют всю область планеты за Северным полярным кругом. Площадь российского сектора около 9 млн квадратных километров. Это очень перспективная территория как по полезным ископаемым, так и в плане транспортного пути. Именно здесь находятся одни из крупнейших газовых и газоконденсатных месторождений, а Северный морской путь позволяет перевозить грузы между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона по кратчайшему судоходному маршруту. И в большинстве арктических проектов участвует атомный ледокольный флот.

2. Первый атомный ледокол «Ленин» ввели в эксплуатацию 3 декабря 1959 года — эту дату принято считать днём рождения атомного ледокольного флота. Появление атомного ледокола стало началом принципиально нового этапа развития Севморпути, освоения Арктики и одним из символов мирного атома.

3. Через 16 лет после ввода в строй атомохода «Ленин» построили следующий атомный ледокол — «Арктика» (проект 10520). Это был первый ледокол проекта, всего построено 6 атомоходов с промежутками ввода 3-5 лет. Два ледокола из этой серии до сих пор в строю и успешно выполняют задачи. Одновременно с ледоколами серии «Арктика» запустили строительство единственного в мире атомного контейнеровоза «Севморпуть» и атомоходов типа «Таймыр» с уменьшенной осадкой, что позволяет им работать на малых глубинах. Например, на реке Енисей, в Обской губе, на Балтике и Белом море.

В 2020 году введен в эксплуатацию головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 —

это новый тип атомоходов с переменной осадкой. Новые ледоколы более универсальные, мощные, автономные, что позволяет им заменить ледоколы первого типа «Арктики» и модели типа «Таймыр». Сейчас именно они становятся основной атомного ледокольного флота России.

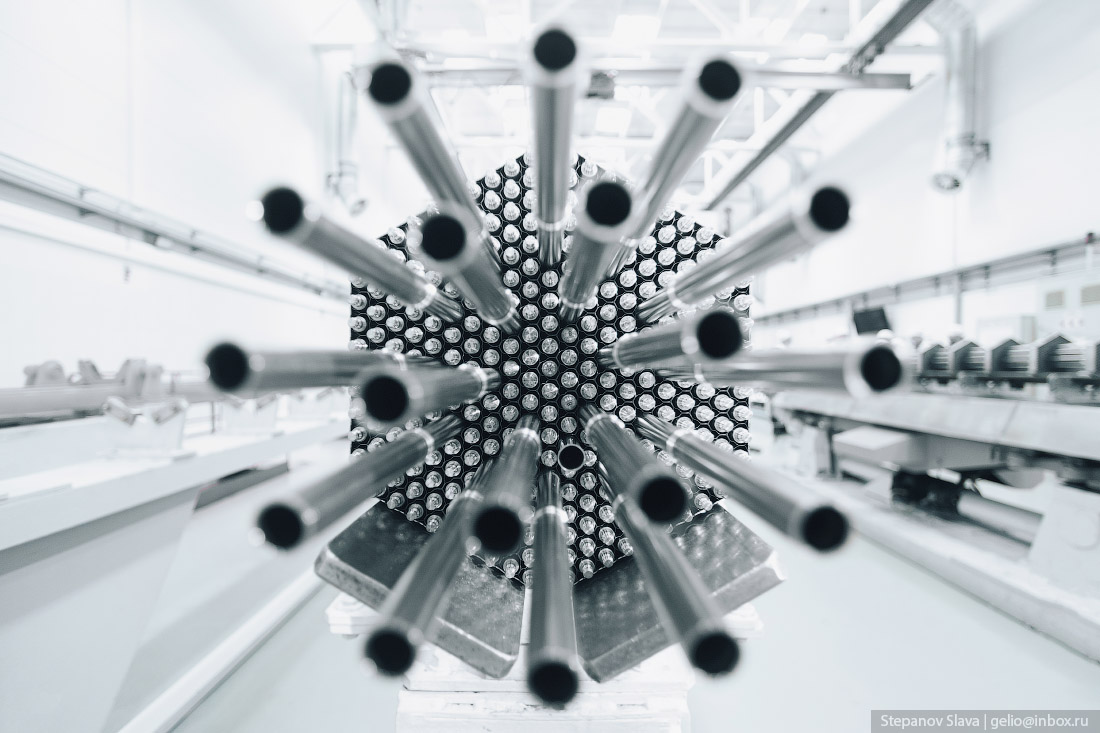

4. Ледоколы проекта 22220 имеют 2 атомных реактора общей мощностью 60 МВт, они могут проходить по льду толщиной до 3-х метров, развивать скорость 22 узла (более 40 км/ч) и до 7 лет работать без перезарядки топливом.

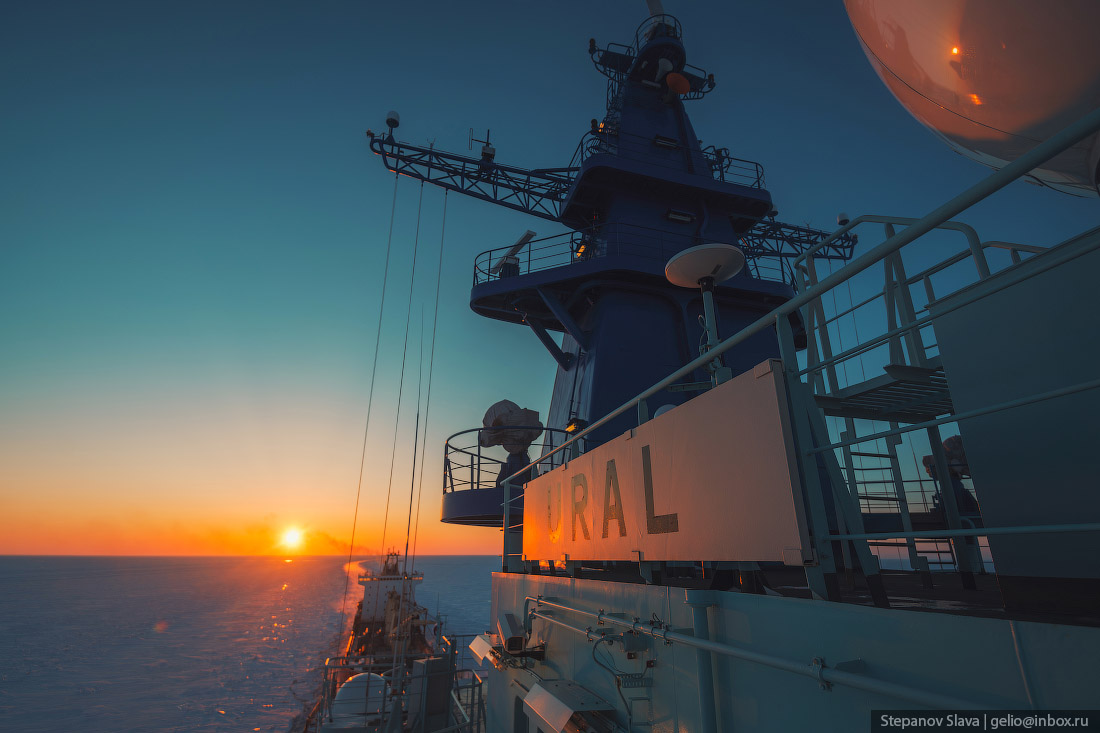

5. Уже введены в строй 4 атомохода проекта: «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». На очереди ледоколы «Чукотка», «Ленинград» и «Сталинград».

6. Ледоколы работают в очень сложных условиях — толщина многолетних паковых льдов в Северном Ледовитом океане может достигать 4,5 м, а толщина льда дрейфующих ледяных островов достигает 30-35 м. Некоторые ледовые образования остаются непреодолимыми даже для современных ледоколов. По трёхметровому льду атомоходы проекта 22220 могут идти со скоростью до 3,7 км/ч, а полутораметровый ледяной покров преодолевают со скоростью около 22 км/ч.

7.

8. Универсальные двухосадочные атомоходы проекта 22220 — самые большие и мощные ледоколы в мире.

9. Ледоколы «Арктика» огромны — длина более 173 м, ширина 34 м, высота 52 м. Но для управления этими гигантами нужна сравнительно небольшая команда — всего 54 человека.

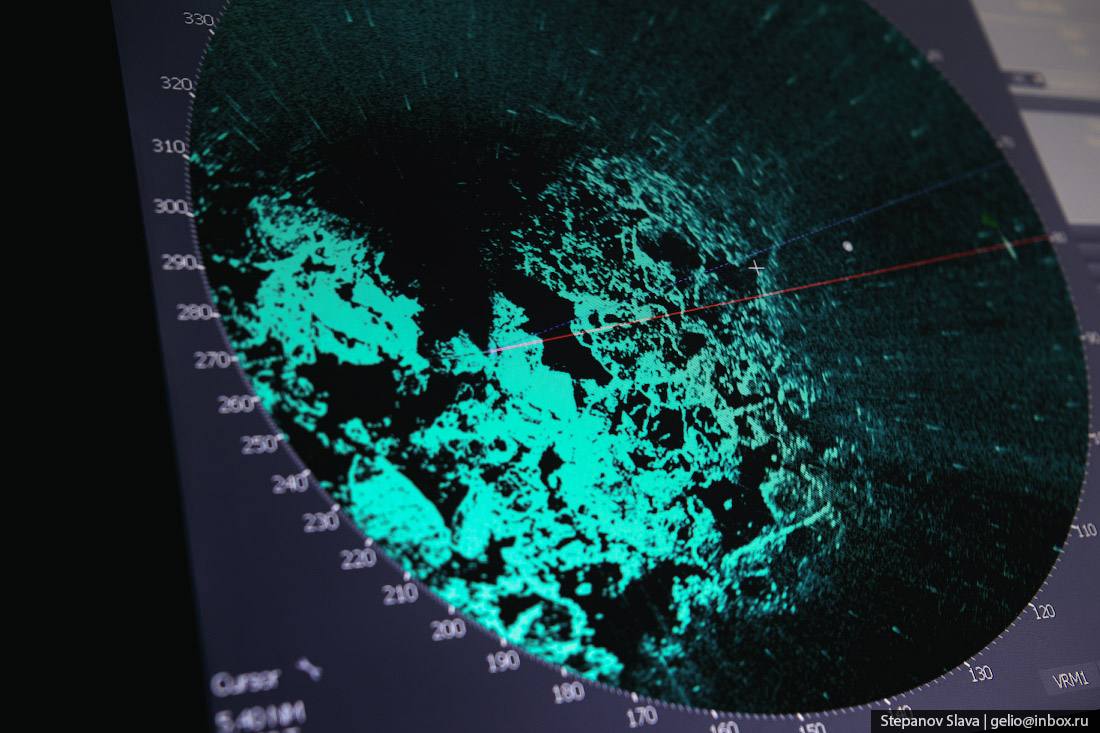

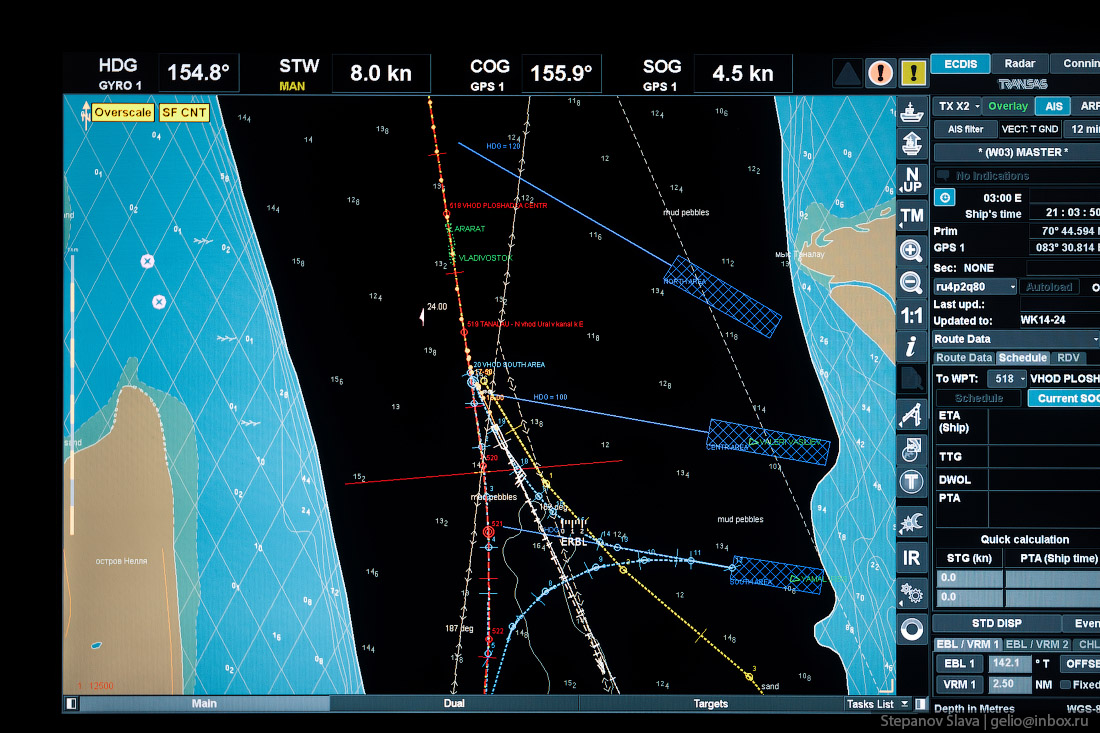

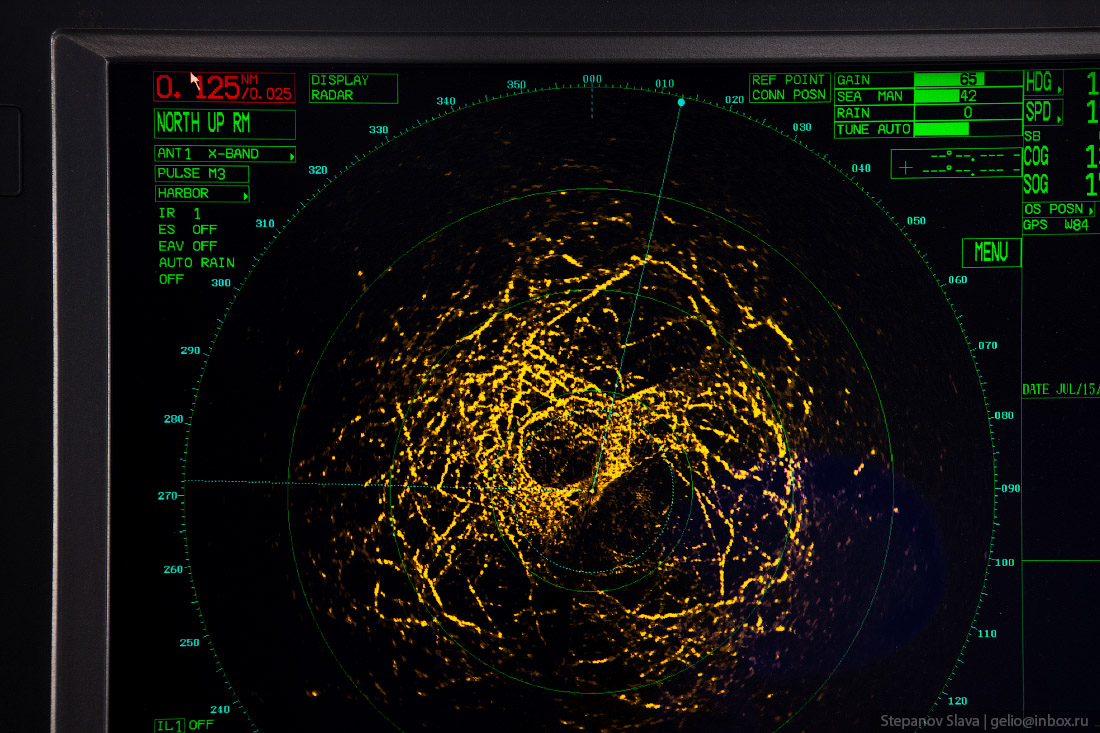

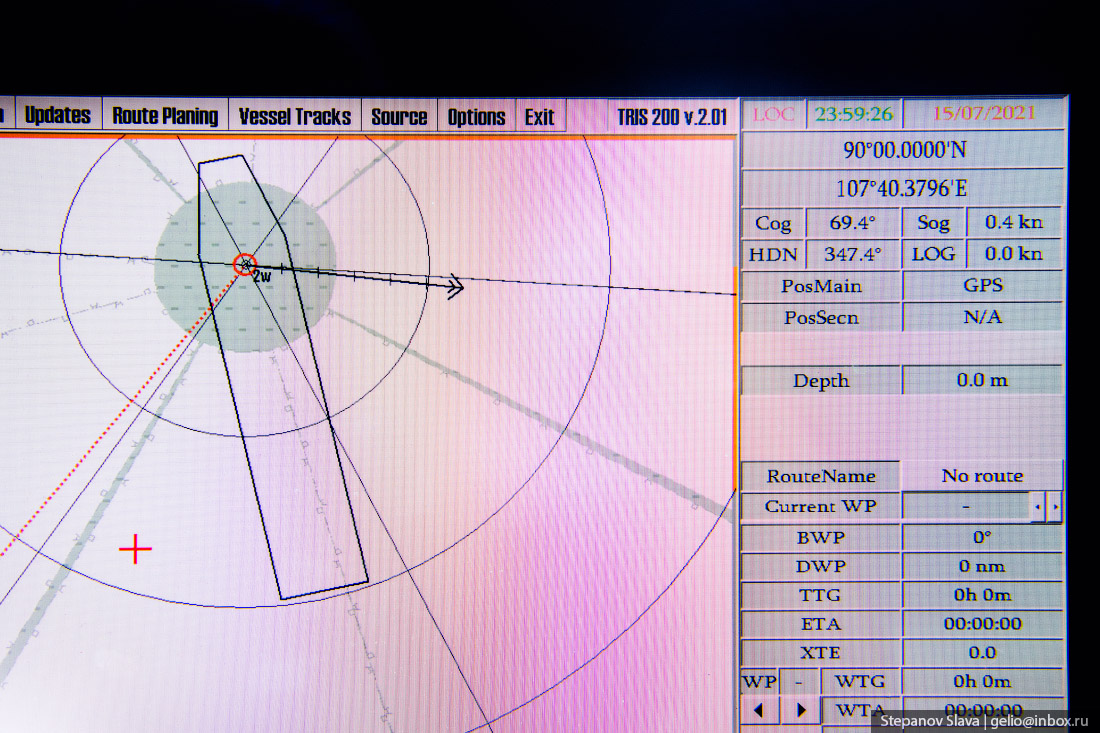

10. Управление атомоходом ведётся с ходового мостика, который находится на высоте более 30 м над уровнем моря. С этой точки в ясную погоду открывается видимость на 11-12 морских миль. Ширина мостика 34 м — столько же, сколько и ширина самого ледокола.

11. На ходовой мостик стекается вся информация — здесь установлено оборудование для определения курса, контроля за окружающей надводной и подводной обстановкой. Вахту несут старший помощник капитана, вахтенный помощник и вахтенный матрос. Продолжительность вахты — 4 часа, затем 8 часов отдыха.

12. Телеграфы трёх главных электродвигателей — основное устройство управления судном. С их помощью старший помощник капитана (старший вахты) управляет ледоколом.

13. Рулевой. Благодаря современному оборудованию может сложиться впечатление, что управление судном сравнимо с вождением автомобиля. Однако это ощущение, конечно, обманчиво.

14. При прокладке маршрута выбирают места с трещинами или более тонким льдом, чтобы обеспечить безопасность проводимого судна и поддерживать оптимальную скорость.

15. Судоходство в Арктике имеет чёткую организацию и регламенты. Например, капитан ведущего ледокола становится руководителем проводки судна или каравана, а капитаны судов, которые следуют под проводкой, должны ему подчиняться.

16. При выборе маршрута необходимо постоянно мониторить и анализировать обстановку, чтобы избежать опасных участков. Информацию о ледовой обстановке судоводители получают при помощи высокотехнологичного инструмента — бортового измерительного комплекса. Он сканирует пространство и определяет параметры ледовой обстановки даже в темноте и тумане.

17. Путь иногда получается очень извилистым.

18. На ледоколе есть мощное внешнее освещение — прожекторы, светодиодные системы. Это позволяет работать в условиях недостаточной видимости.

19. Современный атомный ледокол — это гигантский компьютер. Можно контролировать ключевые параметры на мониторах, на ходовом мостике есть приборы контроля за буксирным устройством, камера наблюдения за буксиром, эхолоты, репитеры гирокомпаса, радиостанции, электронное навигационное оборудование, спутниковые системы. Часть внешнего оборудования имеет систему подогрева, чтобы электроника работала без перебоев в любой мороз.

20. Команда получает изображения ледовой обстановки в реальном времени и выбирает оптимальный маршрут.

21. Ледоколам нередко приходится работать в условиях плохой видимости, метели, тумана, полярной ночи.

22. Первое судно проекта 22220 назвали «Арктика» в честь легендарного ледокола, который первым достиг Северного полюса в надводном положении и прошёл в общей сложности более миллиона миль.

23. На ледоколах есть кормовой пост с собственным телеграфом. Старший помощник капитана может перейти туда, чтобы было удобнее управлять атомоходом в процессе взятия проводимого судна на буксир вплотную.

24. Атомоходы по принципу работы похожи на пароходы — ядерная установка производит пар, который вращает турбины, что позволяет вырабатывать электричество для работы двигателей.

25. Морской лёд может образовывать сплошной ледяной покров, скрепляться с берегом и занимать участок шириной до 20 м — такой лёд называют припаем. Бывают также глетчерные льды, которые образуются из снега и свободно дрейфуют по океану. А дрейфующими льдами называют льдины, которые могут скапливаться в ледяные поля. Таки льдины образуются самостоятельно или откалываются от припая.

26. Одна из главных задач ледоколов — ледокольная проводка одиночных судов и караванов. Иногда проводка ведётся на протяжении всего пути, иногда ледокол отправляют на помощь судам, которые застряли во льдах.

27. Проводка бывает двух типов. Когда позволяет ледовая обстановка, используют проводки лидированием — ледокол идёт перед судном или караваном судов и прокладывает канал, по которому проводимые суда следуют на безопасном расстоянии с установленной скоростью.

28. Караваны судов бывают простыми и сложными — в зависимости от того, сколько ледоколов участвует в проводке. Если атомоходы работают в паре, то первый ледокол прокладывает канал для каравана, а второй занимает место в караване, при необходимости обеспечивает околку или проводку судов. Лидирующий ледокол может уйти вперёд и прокладывать путь по сложным участкам, а второй атомоход занят только проводкой судов.

29. Второй способ проводки — буксировка. Ведомому судну не требуется следовать по каналу, который может быть заполнен тяжёлыми кусками льда или «схлопнуться» из-за сжатия.

30. Процесс стыковки ледокола с проводимым судном.

31. При буксировке кормовую оконечность ледокола подводят вплотную к носу проводимого судна и заводят буксирный строп. Такой метод проводки используют во время высокой динамики движения льда, когда канал может очень быстро «схлопнуться».

32. На корме ледокола есть специальный вырез, в котором фиксируется нос ведомого судна. В результате проводимое судно буквально прикрепляется к ледоколу и точно повторяет его движения во льдах.

33. Все манёвры судов должны быть идеально синхронизированы, чтобы ведомое судно повторяло движения ледокола. Два судна одновременно ускоряются, замедляются и маневрируют.

34. Ещё одна из задач ледокольного флота — работа на ледовых причалах. Такие операции выполняют, когда река покрывается припайным льдом. По сути, это стоянка для судна посреди льдов, когда к борту может подъехать техника. На таких причалах ледокол прокладывает подходной канал, чтобы судно могло подойти к месту выгрузки и погрузки. При этом кромки льда нельзя слишком сильно надломить, а ещё нужно оставить достаточно места для разворота судна. Когда всё готово, грузовое судно разгоняется, проходит по каналу и входит в лёд причала чётко по намеченному створку.

После завершения грузовых работ вновь подходит ледокол, обновляет канал, выполняет околку — надламывает лёд с одного борта. После этого судно пришвартовывают к ледоколу и тот выводит его из ледового причала в канал для разворота.

35.

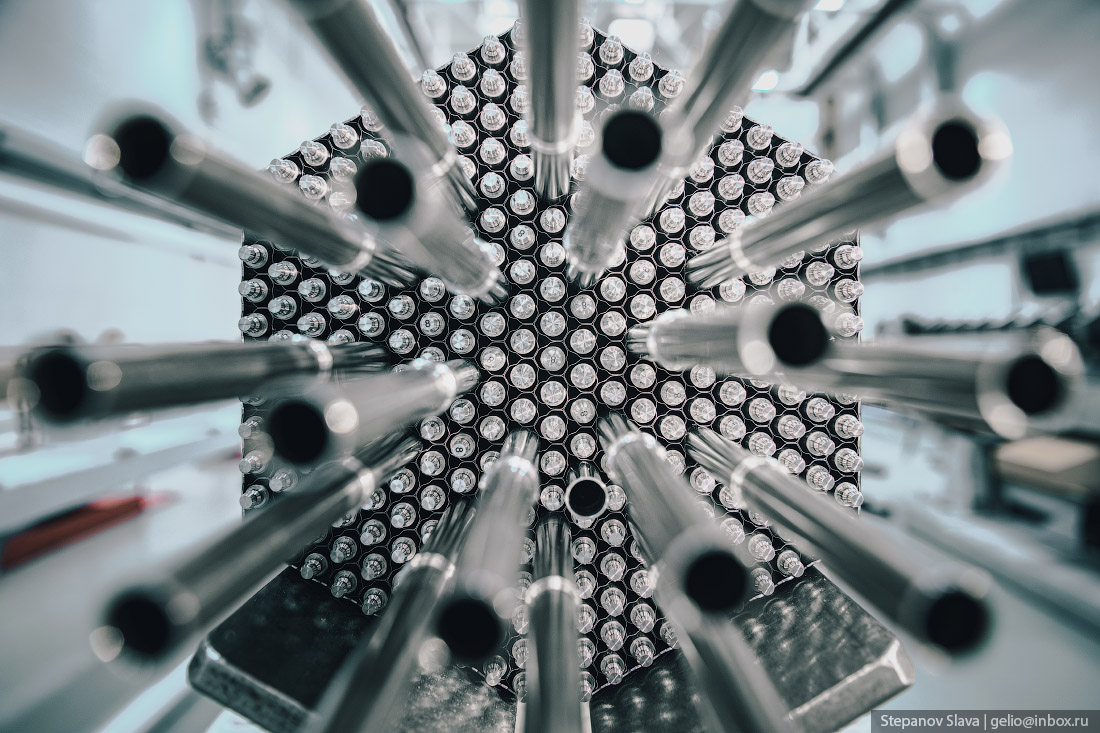

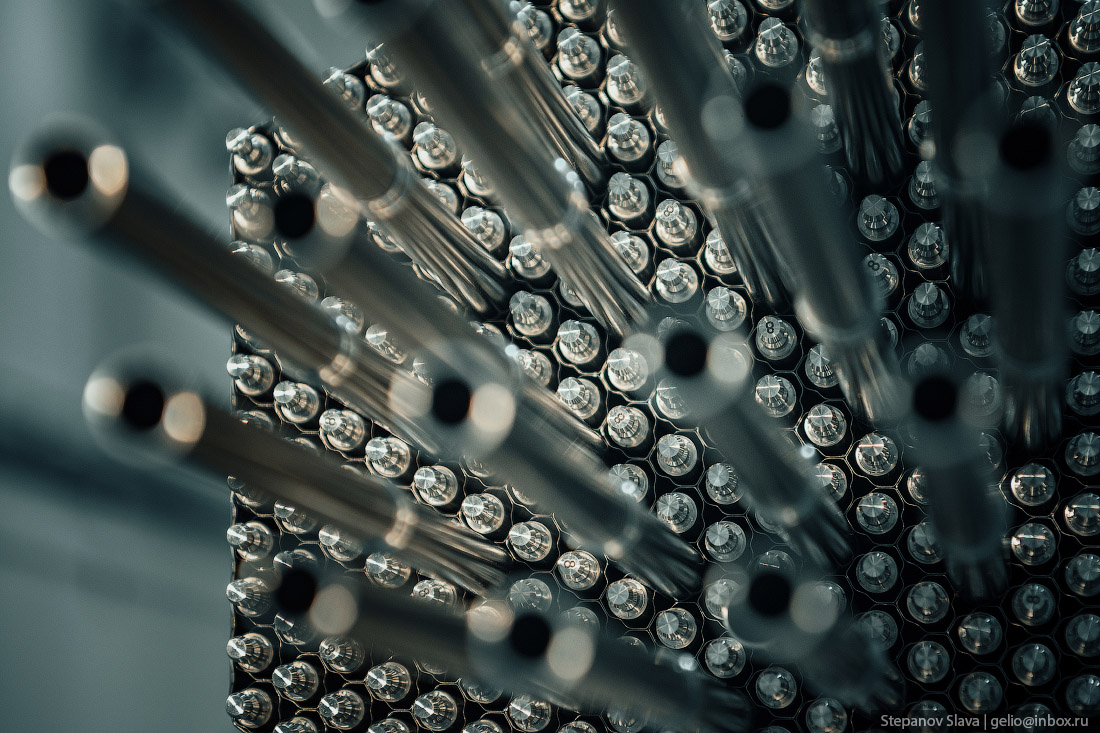

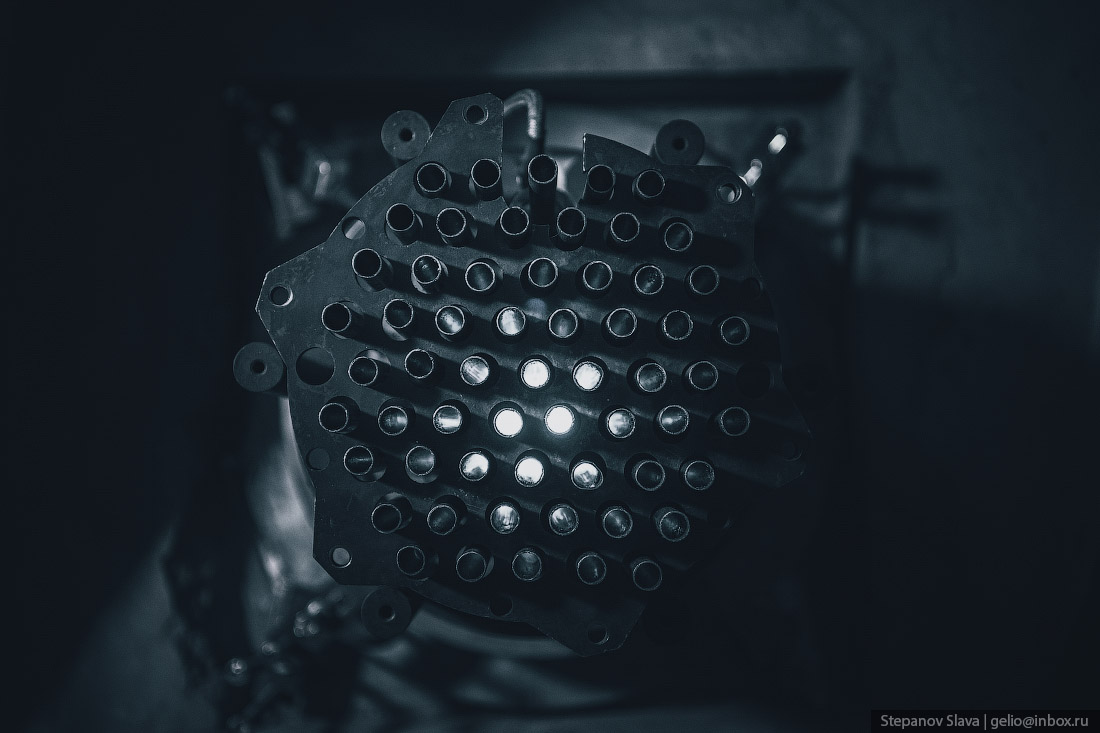

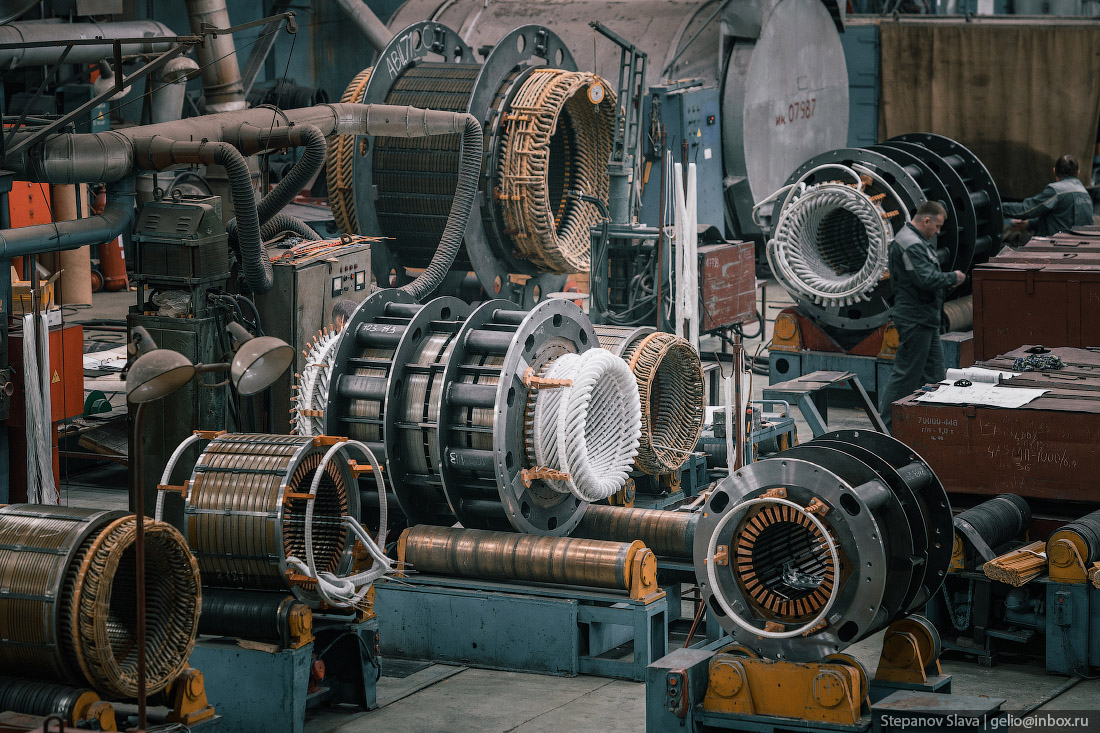

36. Центральный пост управления (ЦПУ) ядерной электрической установкой находится не на капитанском мостике, а в отдельном помещении в центре ледокола на верхней палубе. В ЦПУ расположены пульты управления всеми составными частями ядерной энергетической установки.

37. В ЦПУ работает целая команда технических служб: инженер-оператор управляет каждым из двух реакторов «РИТМ-200», электромеханик контролирует электроэнергетику, инженер службы радиационной безопасности следит за показателями радиации. Руководит вахтой старший вахтенный механик, который находится на постоянной связи с ходовым мостиком ледокола.

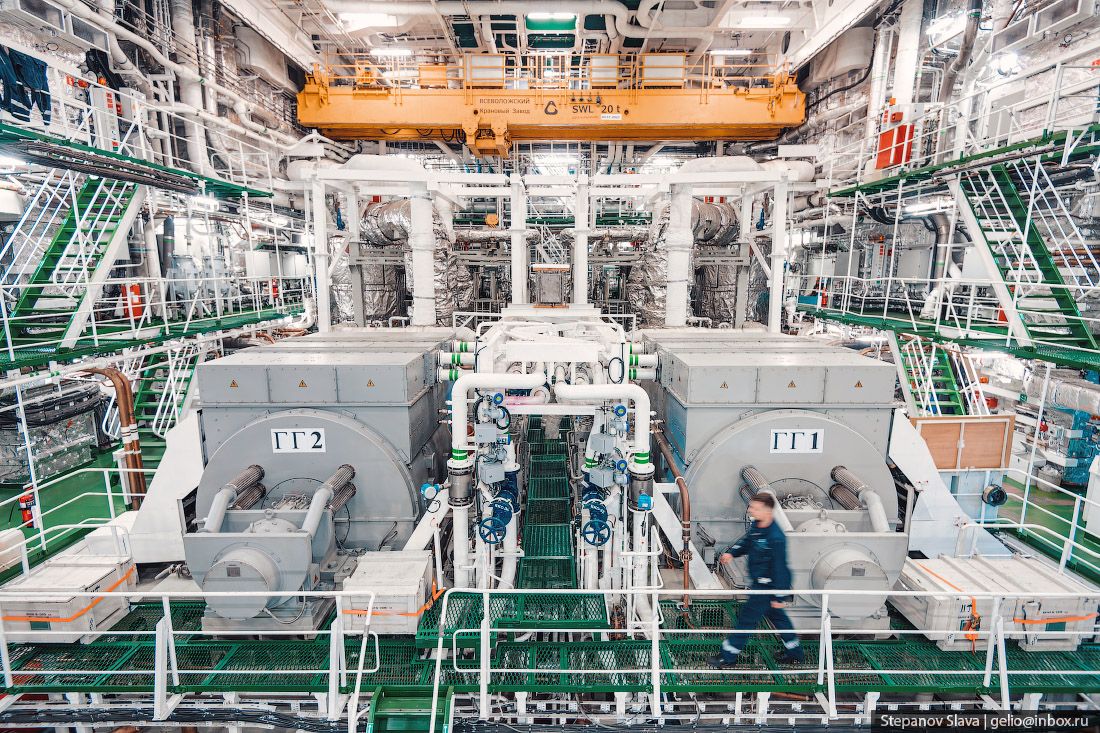

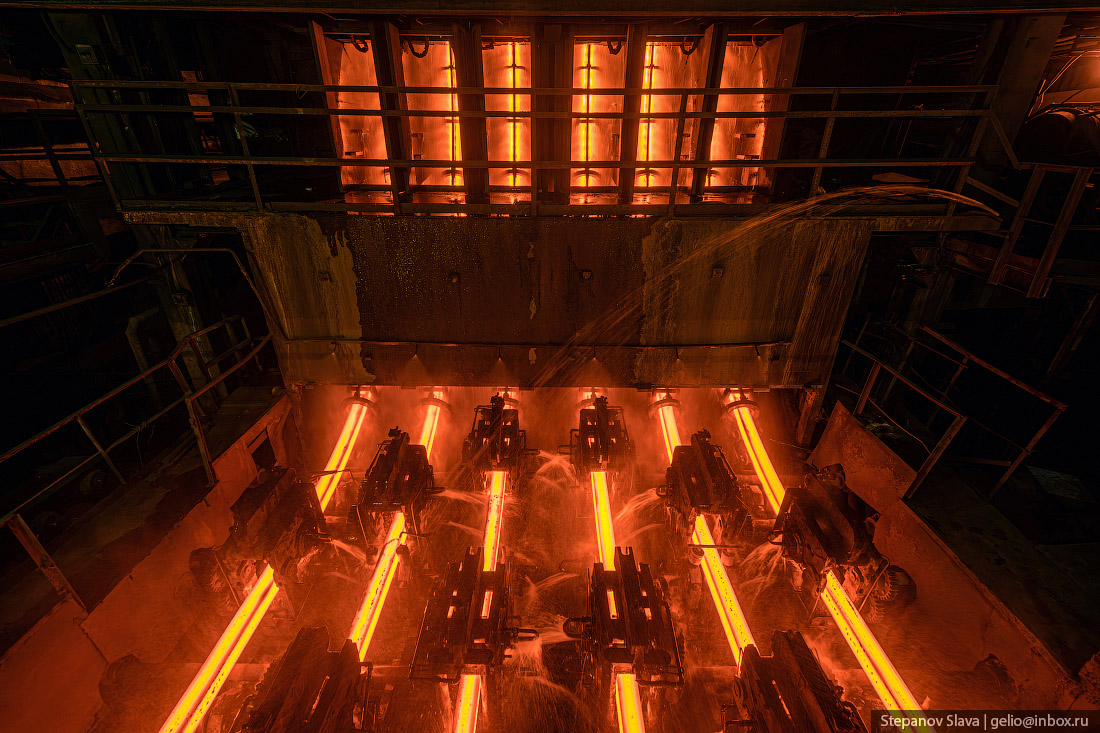

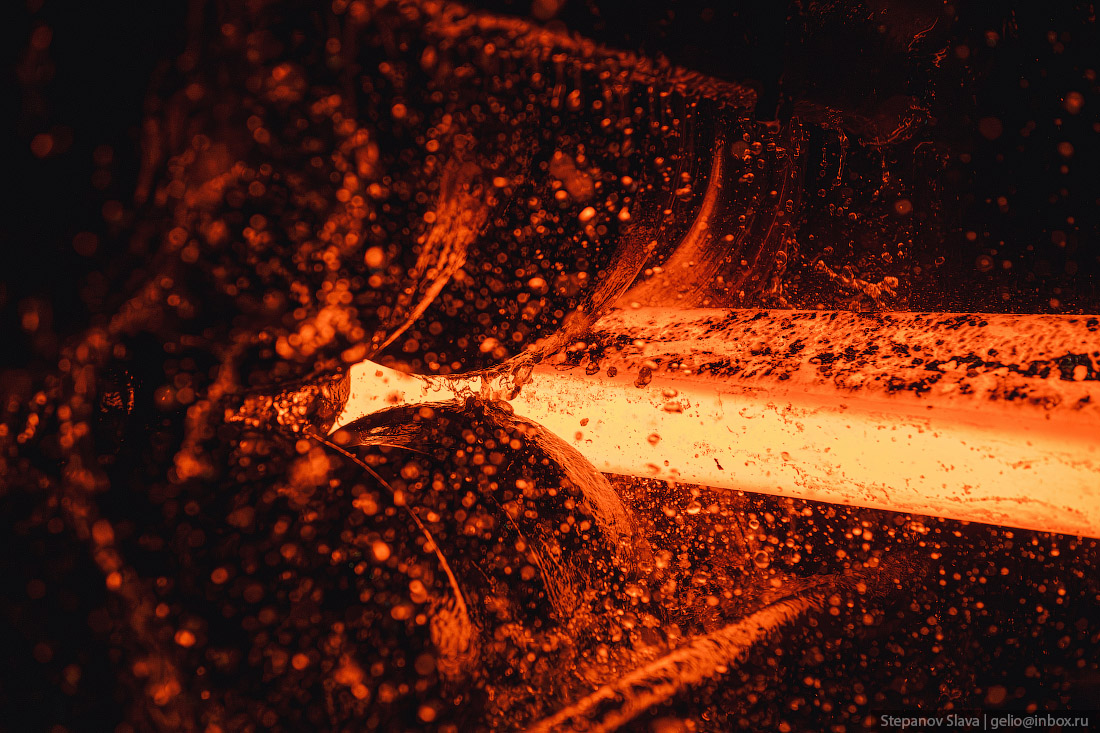

38. Главный турбинный зал разделён на 4 уровня, в которых скомпонованы трубы, кабели, шкафы управления, обслуживающие системы. Главные машины зала — два турбогенератора мощностью по 36 МВт каждый. Турбогенераторы вращаются под воздействием пара, который вырабатывается парогенераторами реакторной установки «РИТМ-200».

39. Главные генераторы вырабатывают электричество, которое распределяется как на вращение электродвигателей ледокола, так и на собственные нужды судна. Движение ледокола обеспечивают 3 главных электродвигателя мощностью по 20 МВт каждый. В отличие от прошлых моделей ледоколов, в проекте 22220 используются асинхронные электродвигатели.

40. За мощью и технологиями стоит экипаж, который работает в суровых условиях. Современные атомные ледоколы напоминают плавучие города — на борту есть всё, чтобы обеспечить комфортные условия для жизни экипажа, который отправляется в рейс на несколько месяцев. Жилые помещения находятся в надстройке на палубе — это полноценный многоэтажный дом.

41. Внутри всё похоже на обычный дом — есть широкие лестницы, лифты. Зимой температура снаружи может падать до -50 °С, вокруг ледокола полярная ночь — а внутри уютно и светло.

42. Каюты похожи на гостиничные номера — внутри есть отдельный санузел, душевая, рабочая зона с письменным столом, холодильник, диван.

43. Между вахтами моряки проводят время за хобби и развлечениями, ходят в спортзал, играют в компьютерные игры. Некоторые, например, вышивают крестиком.

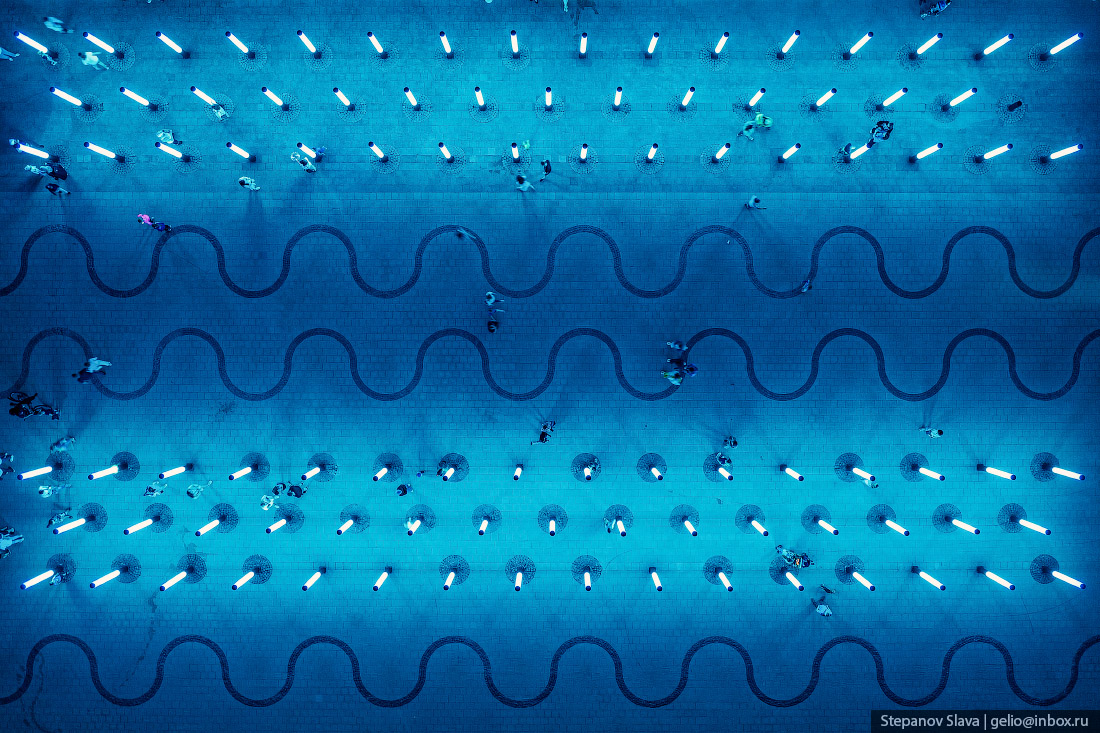

44. Ледоколы полностью автономны — здесь есть свои спортзалы, бассейн, сауна, телевидение, спутниковый интернет и даже солярий. Атомоход на несколько месяцев становится для команды полноценным плавучим домом.

45. Одна из любимых игр экипажей — волейбол. На ледоколе проводятся матчи и турниры, которые назначаются заранее.

46. Вода в бассейне морская — она подаётся снаружи, очищается и подогревается до комфортной температуры. Так команда ледокола может безопасно искупаться во всех морях, где работает атомоход.

47. Для любителей силовых упражнений есть отдельный тренажёрный зал.

48. Вместо спортзала можно прогуляться по палубе — учитывая внушительные размеры судна, расстояние получается приличным.

49.

50. На ледоколах трёхразовое питание, а меню расписано на несколько дней вперёд. Камбуз находится на 4 этажа ниже столовой, еда подаётся специальным лифтом. Здесь же стоят вместительные холодильники, в которых хранится запас продуктов на несколько месяцев автономного плавания.

51. Столовая.

52.

53. На судне есть своя прачечная с большими стиральными и сушильными машинами. Есть и оборудованная операционная, стационар, изолятор, кабинет терапевта.

54. Ледоколы не насосят вреда арктической экосистеме — на судне используются мусоросжигатели и очистные системы, чтобы в океан не попадало вредных веществ. А безаварийная история атомного ледокольного флота доказывает, что атомоходы безопасны для окружающего мира.

55. Северный морской путь очень важен для развития экономики северных регионов и государства в целом — он помогает создать единое логистическое пространство от Мурманска до Владивостока и объединяет воды западной морской границы России до Азиатско-Тихоокеанского региона.

56.

57.

58.

59.

60. Лёд в океане делится на несколько видов по возрасту. Он может образовываться в виде кристаллов на поверхности, в толще воды или на дне, затем кристаллы смерзаются в скопления, образуют пласты льда округлой формы или в виде блестящей корки. Молодые однолетние льды толщиной 10-15 см при сжатии обычно наслаиваются, а когда превращаются в толстый однолетний лёд — могут достигать толщиной более 120 см. Многолетний лёд может достигать толщиной более трёх метров.

61.

62. На Севморпути работают и ледоколы других проектов — например, «Вайгач» и «Таймыр», которые разработаны специально для работ в устьях полярных рек. У ФГУП «Атомфлот» есть и портовый флот. В его состав входят буксиры ледового класса, ледокольные буксиры, портовый ледокол. Портовый флот совместно с атомными ледоколами работает с танкерами-газовозами.

63. Ледокол «Вайгач».

64.

65.

66. Ледоколы оборудованы кранами в носовой и кормовой части. В порту при помощи кранов на ледоколы поднимают провизию, а во время походов через льды — передают грузы с одного судна на другое.

67. Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 могут до 7 лет обходиться без перезарядки, а запасов провизии на них хватает более чем на 6 месяцев. Они способны круглый год без захода в порт — достаточно вовремя доставлять продукты и менять экипаж. Обычно это происходит, когда ледоколы заходят в акваторию одного из портов.

68.

69. Новая Земля.

70. Белые медведи.

71.

72. С ростом объёмов грузоперевозок по Севморпути увеличивается и воздействие на окружающую среду. Атомные ледоколы в этом смысле отличаются от других судов практически нулевым воздействием на экосистему.

73.

74.

75.

76. Ледоколы помогают стране укрепить статус ведущей арктической державы. Атомный флот продолжает развиваться — сейчас строят ещё несколько ледоколов проекта 22220, а в 2020 году стартовал новый проект — головной атомный ледокол «Россия» проекта 10510 «Лидер». Это будет самый мощный атомный ледокол за всю историю.

Смотрите также:

Атомные ледоколы — новые покорители Арктики

Круиз на Северный полюс на ледоколе

Атомный ледокол «50 лет Победы» — покоритель Северного полюса

Ледовые причалы

Мой телеграм-канал: @slavastepanov

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

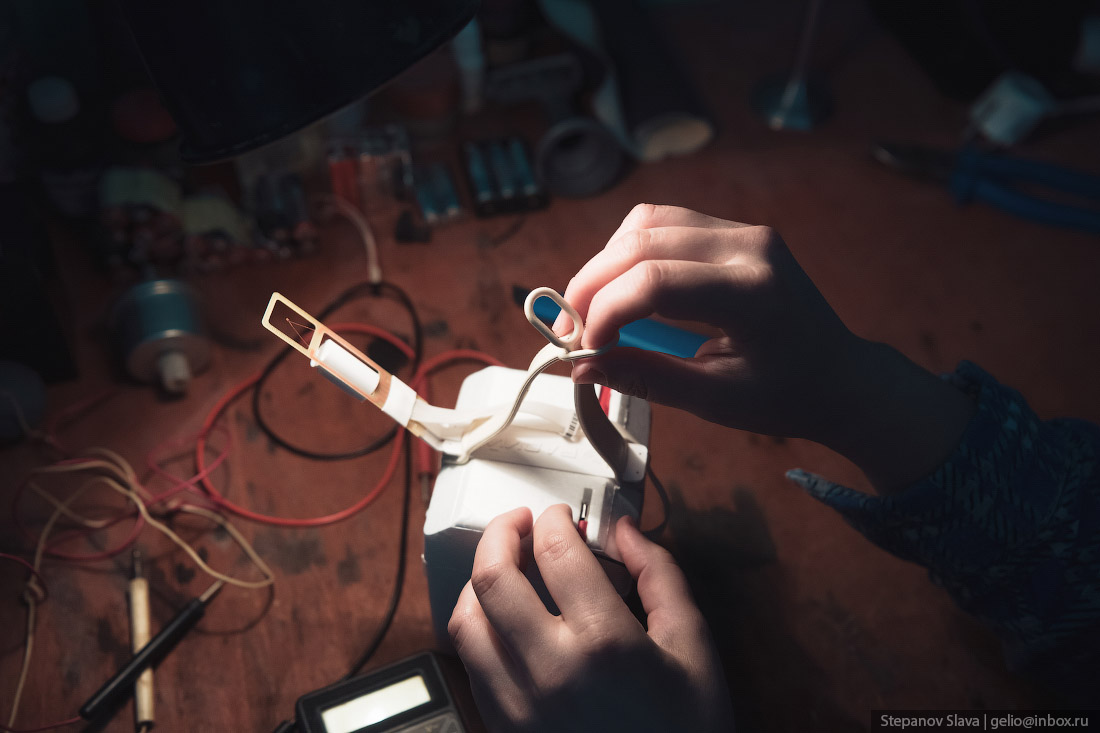

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение находится в Якутии, на 400 км севернее Байкала. Это одно из крупнейших месторождений «Газпрома» на Востоке страны. Запасы месторождения – 1,2 трлн кубометров природного газа. Газ отсюда отправляется по магистральному газопроводу «Сила Сибири» на Дальний Восток и в Китай. Проектная мощность газопровода – 38 млрд кубометров природного газа в год. ...Читать далее...

Чаяндинское месторождение по классификации относится к категории уникальных — и по компонентному составу сырья, и по геологическому строению недр, и по пластовым условиям. На Чаяндинском месторождении впервые в России в промышленном масштабе использована технология мембранного извлечения гелия из природного газа непосредственно на промысле.

1. Чаяндинское месторождение открыто в 1983 году в Ленском районе Республики Саха (Якутия). В 2008 году «Газпром» получил лицензию на разработку, провёл комплекс геологоразведочных работ. Добыча газа ведётся с 2019 года.

2. Запасы месторождения – 1,2 трлн кубометров природного газа. Сегодня это одно из крупнейших на востоке страны нефтегазоконденсатных месторождений. Проектная мощность «Чаянды» – 25 млрд куб. м газа в год.

3. Газ Чаяндинского месторождения поступает в магистральный газопровод «Сила Сибири» — крупнейшую систему транспортировки газа на Востоке России (более 3000 км). Газопровод также называют «восточным» маршрутом» — он транспортирует газ с Ковыктинского месторождения в Иркутской области и Чаяндинского в Якутии, доставляет газ на Дальний Восток и в Китай.

4. Транспортировка по трубам – самый распространённый способ доставки газа. Но перед отправкой потребителям его необходимо подготовить — дело в том, что вместе с природным газом из скважины выходят различные примеси.

5. На Чаяндинском месторождении применяется несколько этапов очистки природного газа. Первый — это очистка сырья от механических примесей и капельной жидкости. Данная процедура проходит в специальных сепараторах. Второй этап — это осушка газа. В ходе нее в абсорберах с помощью триэтиленгликоля из сырья извлекается остаточная влага.

6.

7.

8.

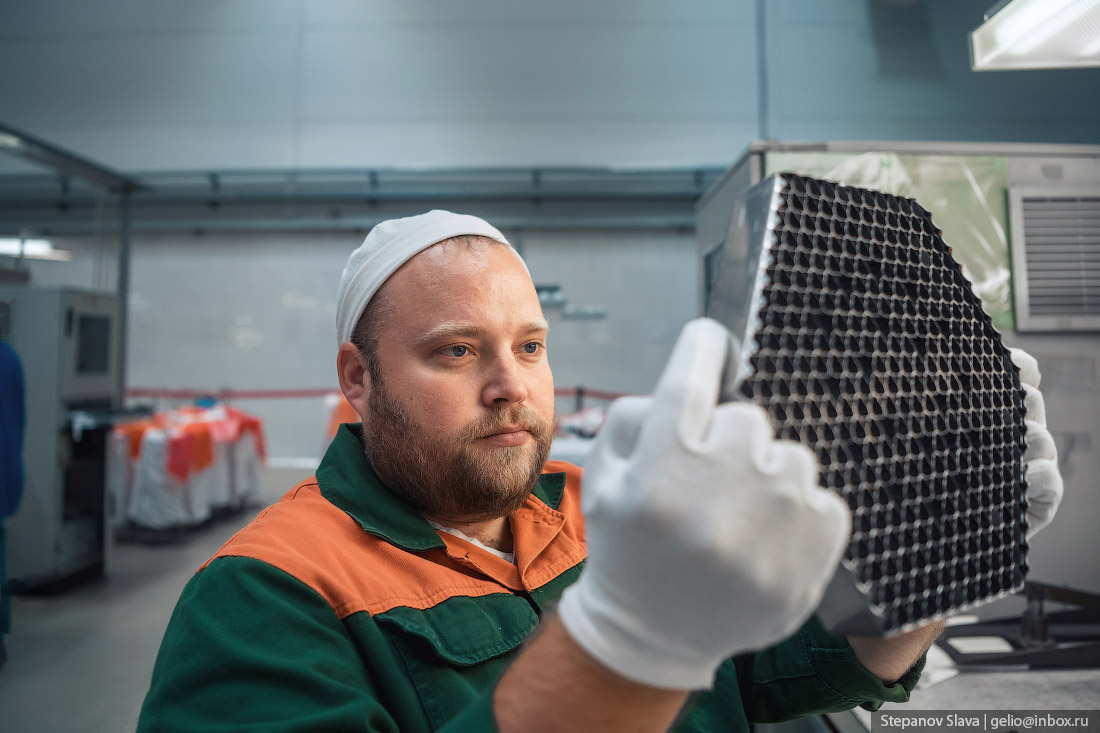

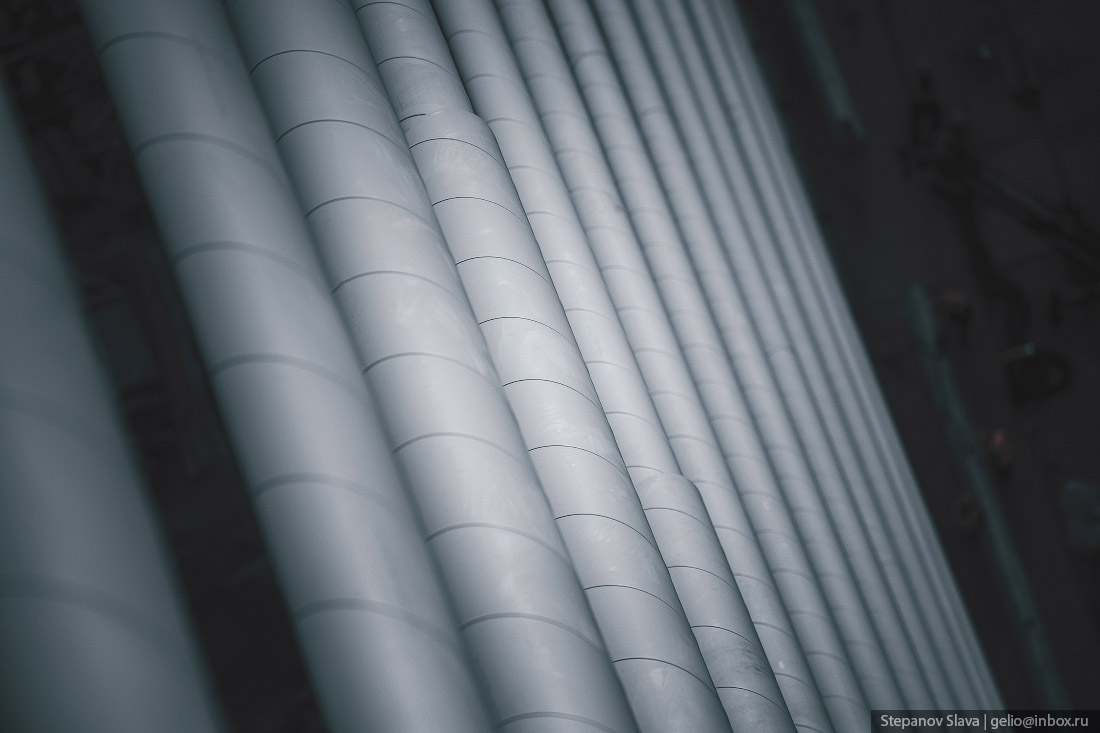

9. Гелиевые фильтры — элементы установки мембранного выделения гелиевого концентрата (УМВГК). Газ месторождения имеет сложный компонентный состав, в том числе содержит значительные объёмы гелия. Выделение гелия из газа происходит в два этапа. На первом в процессе низкотемпературной конденсации получается гелиевый концентрат, в котором объёмная доля полезного вещества составляет не менее 80%. Затем концентрат очищается от примесей — метана, азота, водорода, неона, аргона.

10. УМВГК на Чаяндинском месторождении — это уникальный производственный комплекс с двухступенчатым мембранным газоразделением. Сырьевой газ здесь делится на два потока: пермеатный (обогащённый гелием) и ретентантный (подготовленный товарный). В масштабах, как на Чаяндинском месторождении, такой технологический процесс извлечения гелия применяется впервые в мире. Подготовленный товарный газ поступает в «Силу Сибири». Он имеет в своём составе столько ценного гелия, сколько необходимо в текущий период для переработки на Амурском газоперерабатывающем заводе.

11.

12. Чаяндинское месторождение является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» (наряду с Ковыктинским месторождением в Иркутской области). Создание Якутского центра газодобычи в первую очередь направлено на обеспечение газом российских потребителей.

Мой телеграм-канал: @slavastepanov

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

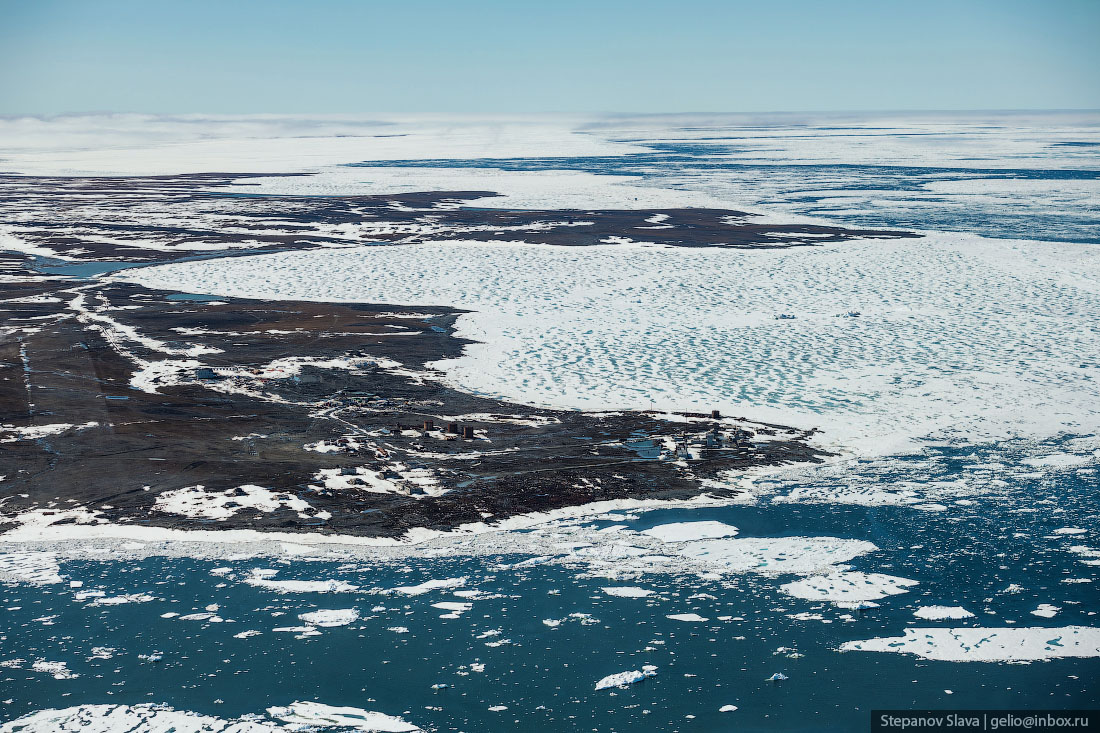

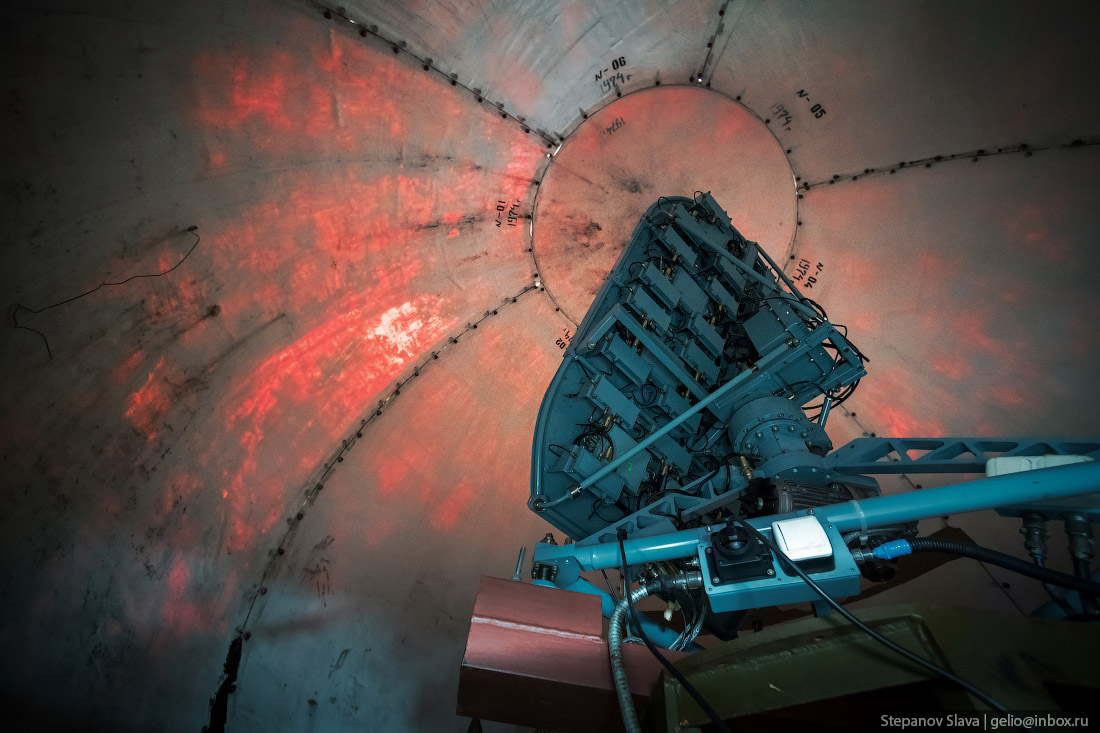

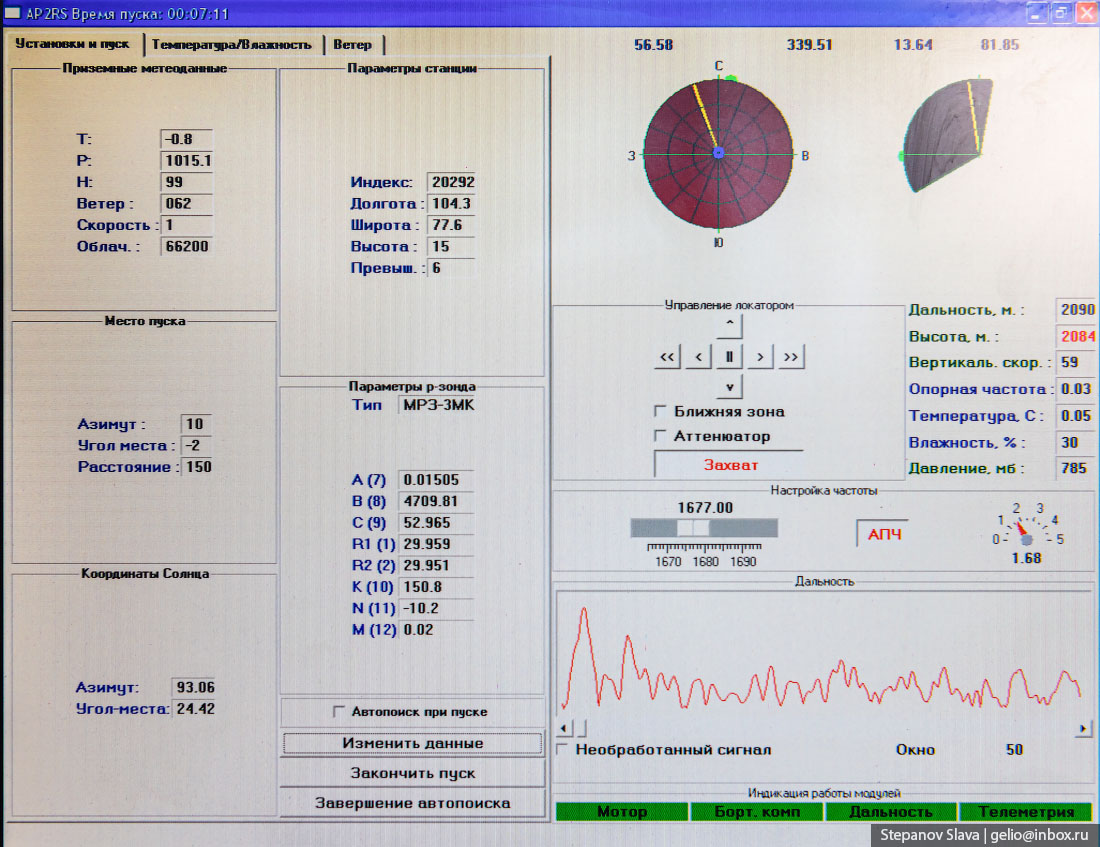

Одно из самых северных «кладбищ» кораблей в мире

Остров Бруснёва расположен в море Лаптевых, примерно в 5 км от якутского посёлка Тикси. Кладбище кораблей — то, что осталось после отъезда значительной части населения посёлка после распада СССР. Сейчас в Тикси живёт порядка 4,5 тыс. человек, хотя в эпоху своего расцвета в 80-е годы эта цифра доходила почти до 12 тыс. Большое количество судов разного назначения оказались ненужными и...Читать далее... брошенными.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Смотрите также: Тикси — самый северный морской порт России

Мой телеграм‑канал: @slavastepanov

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Северные муралы

Салахард. Один из муралов изображает легендарные ямальские консервы — «Ряпушка», «Печень налима», «Сырок в желе». Мурал выполнен на резервуаре «Салехардэнерго».

1. Сургут. «Идём правее на солнце вдоль рядов кукурузы» — сказал пассажирам командир Airbus A321 Дамир Юсупов после аварийной посадки самолёта в кукурузном поле под Жуковским 15 августа 2019 года. Менее чем через месяц после этого события...Читать далее... граффити с этими словами появилось на 9-этажке по адресу проспект Мира, 34а в Сургуте.

2. Надым. Мурал «Кладовая Ямала» в 2022 году занял первое место на фестивале уличного искусства. Это 3D работа в виде кладовой с банками, в которых спрятано северное сияние. Даты на банках неслучайные: в 1930 году образовался ЯНАО, в 1975 году основали Ноябрьск, а в 1978 году в городе родился первый ребёнок. На работу ушло около 11 дней.

3. Тикси. Гидрографическая база «Росатом». Мурал «Место встречи» на стене здания новый — он появился в 2023 году при поддержке Росатома. Его автор — художник Илья Федотов из Нижнего Тагила. Сюжет прост и близок к тиксинским реалиям: в посёлок прибывает рейс с важным грузом, но ещё важнее оказывается момент встречи с близкими людьми, которых герои мурала долго не видели из-за продолжительной непогоды.

4. Салехард. На одном нарисован атомный ледокол «Ямал», который совершил более 40 рейсов на Северный полюс. На другом — путешественник, покоряющий ямальские просторы. На третьем — мамонт среди глыб льда.

5. Надым. Белые медведи.

6. Салехард. Стрит-арт «Медведь» — в шарфе и шапке с северным орнаментом.

7. Якутск. Летом 2016 года молодые якутские художники Кыыдаана Игнатьева и Андрей Степанов раскрасили четыре дома в Якутске на улицах Кирова и Ойунского. По словам авторов, их граффити-акция (согласованная, впрочем, с городскими властями) стала вкладом в борьбу с серостью и безликостью.

Мой телеграм-канал: @slavastepanov

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Алмазный карьер «Мир»

Мирный — город в Якутии, расположенный на территории вечной мерзлоты. Своим основанием населённый пункт был обязан открытию здесь в 1955 году одного из крупнейших в мире алмазных месторождений — кимберлитовой трубки «Мир». Карьер расположен в непосредственной близости от города. Добыча алмазов открытым способом велась в Мирном в течение многих десятилетий. В 1980 году здесь был найден крупнейший...Читать далее... камень за всю историю советского алмазного промысла. В итоге глубина карьера составила 525 м, диаметр более километра, путь самосвалов с породой до поверхности проходил по спиралевидной дороге длиной 8 километров. В 2001 года открытая разработка была прекращена, а позднее и сам карьер был затоплен.

1.

2.

3.

4.

5.

Мой телеграм‑канал: @slavastepanov

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Зимний Тобольск – первая столица Сибири

Когда-то Тобольск был столицей Сибирской губернии — огромной территории, которая простиралась от Урала до Тихого океана. По площади губерния была сопоставима с площадью всей Европы. Тобольск первым в Сибири получил статус города. Здесь находится единственный в Сибири кремль, построенный по проекту Семёна Ремезова, которого называют «сибирским Да-Винчи».

В Тобольске служил простым...Читать далее... казаком Семён Дежнёв — мореплаватель, именем которого назвали самую восточную точку Евразии. Отсюда уходила экспедиция Беринга, которая нанесла на карту очертания берегов Аляски. Через Тобольск проезжали в ссылку декабристы, Достоевский и большинство осуждённых на каторжные работы. В 1917—1918 годах здесь жил отрёкшийся император Николай II с его семьёй. Даже угличский колокол целых 300 лет провёл в ссылке в Тобольске. В этом городе жил и работал знаменитый писатель Пётр Ершов, автор «Конька-Горбунка». А ещё В Тобольске родился один из учеников Ерошова — Дмитрий Менделеев, создатель периодической системы химических элементов.