Тёрка в тагах

Большая Тёрка / Мысли /

что происходит?

I-S-D

ЭгоМагазин

Собственно решил познакомится с этим «чудом» которое придумало НТК и увидев что можно оплатить покупку с помощью лицевого счёта даже немного обрадовался, ведь это удобно, не надо заморачиваться и заводить яндекс и webmoney кошельки и.т.д

Для начала проверил всё ли нормально работает и купил какой то мультик за 12 рублей

. Всё было в порядке, но с покупкой чего то более дорогого решил повременить и купить чуть позже.

. Всё было в порядке, но с покупкой чего то более дорогого решил повременить и купить чуть позже.И вот однажды отложив в корзину заветную покупку и нажав кнопку Оформить покупку с улыбкой на лице я увидел что пункта для покупки товара через лицевой счёт просто нет.

Пишу я значит оператору и спрашиваю что случилось, почему нельзя оплатить?

Он мне отвечает что пока что эта услуга отключена и её вернут через пару дней.

Жду пару дней а заветного пункта всё никак не появляется, и я опять пишу оператору, а он мне и отвечает что к сожалению срок запуска перенесли на пятницу.

И вот наступает долгожданная пятница, захожу в магазин и вижу что пункт появился, счастливый нажимаю на него, меня направляют в личный кабинет, а там я вижу что красным шрифтом мне выдали странную надпись которая гласит, что покупка товара возможно только с домашнего компьютера.

Я снова пишу родному оператору который говорит что проблема не единична и НТК уже работают над её устранением, и в понедельник всё заработает.

И вот сегодня понедельник, ничего так и не заработало, я забил на оператора и позвонил по 209–00–00. А там мне уже сказали, что пока что эта услуга не будет включена и может быть вообще не будет использоваться.

Собственно вот и интересно с чего это вдруг НТК решили что то исправлять если раньше всё нормально работало, и зачем вообще было запускать магазин в таком сыром виде?

Вы уж не подумайте плохо, мне 500 рублей не то что бы жалко, просто как то немного обидно что ли

.

.- 1 комментарий

katehon

Михаил Хазин и Михаил Делягин в программе - Это актуально (11.02.2010)

что происходит?, Хазин, экономический кризис, Для всех

Рассказывали откуда берётся инфляция на самом деле.

Потому что по всем монетаристским законам экономики у нас цены должны падать, а не расти.

- 19 комментариев

katehon

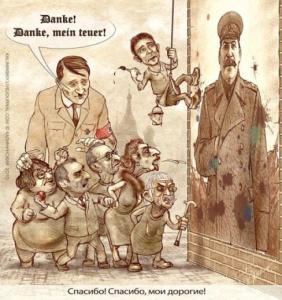

О ДЕСТАЛИНИЗАЦИИ

кризис, модернизация россии, что происходит?

Давно искал внятный текст на эту тему. Как всегда история дураков ничему не учит. Дестлинизация - это же классическое "Забыть Герострата!"

.

Как известно, Михаил Федотов сменил Эллу Памфилову на посту руководителя президентского Совета по правам человека.

Первая встреча Президента с новым составом Совета запланирована на середину января.

Повестка встречи еще формируется, предварительно известно, что в ней будет три вопроса, но ключевой, по словам Федотова, должна стать тема "десталинизации России".

Я бы хотел рассмотреть этот вопрос вне моего личного отношения к фигуре И.В.Сталина, так сказать без гнева и пристрастия.

"Десталинизацией" в разное время занимались Хрущёв, Горбачёв и Ельцин - со всем их многочисленным окружением. Чем это закончилось - мы знаем. Мне кажется - сейчас М.Федотов и его единомышленники предлагают (хотят предложить) нечто иное, иные механизмы "десталинизации" - ибо все предыдущие закончились совсем ничем.Так что же в принципе можно иметь ввиду под этим термином - "десталинизация"?

Очевидно, что в данном случае не подразумевается "демонтаж сталинского режима власти" в виде, например, "отстранения сталинских кадров от власти" и т.п. - ибо этого совсем давно уже нет, у власти давно враги Сталина.

Следовательно - вопрос идёт лишь об уничтожении в сознании людей положительного образа генералиссимуса.

Как это хотят и в принципе могут сделать зачинщики "десталинизации", как это вообще делалось в мировой практике?Перво-наперво ликвидируются ....

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...символы. Переименовываются города, улицы и т.д., имеющие в названии имя человека.

Сейчас этого сделать уже нельзя - нет ни Сталинграда, ни проспектов им. Сталина, ни государственной Сталинской премии и прочего.

Фактически нет памятников Сталину.

Что же тогда ликвидировать?

Наверное, "десталинизаторы", как бы они этого внутренне ни хотели, не выступят с оруэловским предложением запрета под угрозой уголовного преследования любых упоминаний его имени, вырезания фотографий со Сталиным из всех старых газет, хранящихся в библиотеках, срывания с ветеранов ВОВ медалей с профилем Сталина, сжигания всех книг, где он упоминается и т.д. Вероятно, повторяю - они этого хотят, но такая наглость и дикость для них слишком сложно осуществима. Да это и невозможно даже технически в наш информационный век - хотя бы из-за наличия интернета.

Тогда остаётся лишь запретить под угрозой того же уголовного преследования "хорошо говорить о Сталине".

Я считаю, что тут мы подошли к самому главному в их задумке. А что значит "хорошо говорить о Сталине"? Кто и как говорит о нём хорошо?

Понятно, что Сталин - не любовница, не котёнок, говоря о нём хорошо - никто не гладит его мысленно по голове со словами "моя рыбанька, моё солнышко, моя радость".

Восхвалений Сталина в духе "наиумнейший, наисильнейший, наимудрейший, учённейший" и т.п. тоже нет со времени его смерти. Такие вещи вообще бывают исключительно при жизни человека, сейчас так говорят о других.

Когда сейчас "хорошо говорят о Сталине" - говорят о достижениях страны в период его правления: при Сталине была выиграна Война, при Сталине создана мощнейшая академическая наука, прошла колоссальная индустриализация, позволившая выиграть в т.ч. и Войну, а также создать атомную бомбу и т.д. Это и всё (если можно в данном случая вообще почти пренебрежительно говорить "и всё"), что можно про него сказать на самом деле хорошего. Если кто-то при этом, упоминая Сталина и его роль, употребляет термин "Великий", например - то это лишь есть оценочное слово, которое совсем-совсем не несёт никакой особой нагрузки. Запрещай, не запрещай такие эпитеты - ничего не поменяется. Отношение слушателя таких речей никак не изменится к Сталину, если "Великий" заменить например на "ничтожный". Просто это будет звучать несколько когнитивно-диссонансно "ничтожный Сталин выиграл Войну", "гадкий и противный Сталин создал великую промышленность, колоссальную научную базу", "жалкий и глупый Сталин создал атомную бомбу" и т.п. В крайнем случае при таком подходе может поменяться восприятие человеческим мозгом слова "ничтожный".

Как "десталинизаторы" на это отвечают? Известно, несколькими способами:

а) "да, но какой ценой!";

б) "всё это было не благодаря, а вопреки Сталину".

Начнём с "а)". Дело ведь даже не в том, что большой, а во многих случаях и трагичной ценой. Дело в том, что никто вообще с этим и не спорит, в т.ч. "сталинисты".

Спорят о цифрах, но все признают - что так или иначе эти цифры большие.

В этой связи имеется вполне себе очевидный вопрос. "Десталинизаторы" сейчас, желая начать свою кампанию, что-то говорят про "необходимость рассекретить все архивы, чтобы все узнали о сталинских репрессиях". Так вот, очевидный вопрос - "Зачем им это?".

На мой взгляд - вне всякого сомнения - незачем. Они этого и не хотят, это просто так - демагогия.

Какие ещё архивы, касающиеся "сталинских репрессий" не раскрыты при Яковлеве-Горбачёве и Ельцине? Всё давно уже раскрыто. Более того - как раз архивы-то и противоречат "десталинизаторским выступлениям" всяких сванидз, в которых "сталинских жертв" становится с каждым годом всё больше, т.к., вероятно, - либо эти люди считают, что мёртвые тоже размножаются, либо, что понятно с точки зрения социально-психологической логики "десталинизаторов", - критика должна постоянно нарастать: с известных как раз из архивов восьмисот с лишним тысяч расстрелянных при Сталине - говорили сначала "о миллионах", потом о "десятках миллионов", сейчас дошли до "шестидесяти миллионов сталинских жертв".

В общем - архивы им не нужны, ибо как их ни подделывай даже - до "ста миллионов жертв" никак не довести: любой хоть чуточку грамотный и психически здоровый человек может сопоставить эту идиотическую фантазию (как и все остальные) просто с количеством населения страны в тот момент и с фактической нереалистичностью этой цифры. Что касается более двух десятков миллионов жертв в ВОВ - ещё должна будет пройти не одна сотня лет - чтобы "десталинизаторские" манипуляторы "методом Фоменко" начали говорить, что "Гитлер и Сталин - это один и тот же человек", чтоб этому хоть кто-то поверил.

Никто не мешает тому же Сванидзе и т.п. с каждым годом по РТР увеличивать количество жертв в разы - и без всяких архивов, зачем для лжи (либо скажем вежливо - "преувеличений") архивы?

Но вернусь к началу. Лично мне не надо никаких "десятков миллионов расстрелянных", для меня и реальные восемьсот с лишним тысяч расстрелянных - много. Да даже сто человек - много для меня – всё равно жалко, я не кровожаден. Тем более, что вместе с подонками-палачами – Ежовым, Ягодой и прочим "ленинским наследством", т.е. дедушками и бабушками нынешних "десталинизаторов", тогда пострадали и хорошие люди (повторяю - лично мне жалко вообще всех, я противник смертной казни).

И вот тут они говорят, что "какой ценой?" - это не "второй вопрос", а "первый вопрос".

На мой взгляд - это не второй и не первый вопрос, это ДРУГОЙ вопрос. И он тоже очень важен. НО ВЕДЬ НИКТО "ДЕСТАЛИНИЗАТОРАМ" НЕ МЕШАЕТ И НЕ МЕШАЛ ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЕЛЕТИЯ ЕГО ПОДНИМАТЬ.

Более того - всё наоборот: последние десятилетия мы только об этом и слышим - в т.ч. с очевидными преувеличениями. Не просто не мало слышим - а очень много и ежедневно - со всех газетных полос, со всех экранов, со всех высочайших трибун в т.ч.

А далее - все люди могут делать свои оценки - что в итоге важнее: цена или результат, либо и то, и другое. Лично для меня, повторяю, для "сталиниста" (хотя для меня это весьма условное определение), - важно и то, и другое. Но вопрос-то в том - что это во всех случаях личная оценка каждым человеком, навязать оценочный аппарат никак нельзя в принципе: для меня важно и то, и другое, для кого-то важен результат, а для кого-то цена; четвёртому вообще на это на всё наплевать.

Значит, очевидно, нынешние "десталинизаторы" не могут ставить вопрос об усилении кампании по освещению вопроса "цены". Ну куда уж больше, чем мы об этом слушаем каждодневно последние двадцать лет?

Так что же они могут планировать? Об этом чуть ниже.

Ещё я не ответил на "б)", т.е. на версию "да, достижения были, но не благодаря Сталину, а вопреки".

Ну, во-первых, в рамках новой кампании "десталинизации" тут опять же усиливать нечего - и так правящие нами два последних десятилетия "десталинизаторы" об этом говорят постоянно и в очень большом количестве.

Помимо статей, телепередач и высокотрибунных выступлений - теперь это стали писать в т.ч. в учебниках истории.

Я легко разрешу внутренние сомнения "десталинизаторов", мучающихся вопросом - почему, вопреки уже десятилетиями ими навязываемого народу оксюморона, что "все победы были вопреки Сталину" - эту мысль им не удалось ни в кого вбить. Всё просто: дело в том, что более важным с точки зрения человеческих знаний, науки - является вовсе не история, а теория управления и логика.

Просто-напросто для внедрения мысли о "вопреки" нужно позакрывать и все кафедры управления, на которых всегда учат тому, что "армия, состоящая из львов, но руководимая бараном - обязательно проиграет армии баранов, руководимой львом". Это если говорить про элементарные схемы управления. Даже не буду развивать мысль - и так всё понятно.

Во-вторых, да, в истории бывали случаи, когда у слабого правителя было сильное окружение - благодаря которому и достигался нужный для страны и народа эффект. При Людовике Тринадцатом, например. Но тут включается логика, которая говорит о том, что тогда не только в достижениях, но и в неудачах и жертвах виноват не правитель, который слаб, а его сильные министры. Неувязочка...

Безусловно, я просто не сомневаюсь, - "десталинизаторы" рады были бы отменить в России и изучение логики с теорией управления (скорее всего это и есть их истинная цель), но, надеюсь - пока они это озвучить побоятся на своём заседании Совета при Президенте, да и вообще. Озвучить побоятся, но тихо всё для этого делают.

Я не уверен, что нынешние "десталинизаторы" глупые люди. Более того, я убеждён в их большом уме, пусть и коварном. Что же им делать, как быть, что ещё придумать?

Ответ лежит на поверхности.

Представьте себе армейского капитана, например, который награждён Звездой "Героя Советского Союза" (или России). Эта награда вызывает очень большое уважение у всех.

И представьте себе, что этого человека кто-то очень ненавидит - и хочет это уважение к нему уменьшить. Что тут сделать? Можно, конечно - врать - придумывая, как он кого-то обворовал, либо изнасиловал и т.д., но знающие этого Героя люди этому не поверят никогда в своём большинстве - если они не тупы – как ни хотелось бы этого ненавистникам Героя.

Можно много говорить о том, какой ценой он получил эту награду. Да, очень большой: он вытащил с поля боя, рискуя жизнью, десять человек. При этом он не смог вытащить ещё двоих - и эти двое - в том числе цена его Звезды - ибо память о том, что он их не спас - доводит его до нервных срывов каждый день и до запоев, ибо они были его друзья, а ведь возможность спасти их была. А ещё - пока он тащил на себе этих десятерых спасённых - ему оторвало миной ногу, а пуля прострелила лёгкое. И это цена его Звезды. Да даже более того: во время операции по спасению - он оставил в окопе одного раненного, хотя мог бы быстрее среагировать - и оттащить его в ещё большее убежище - и пока он спасал десятерых - в того беззащитного раненого попала бомба.

Так что же делать ненавистникам Героя, желая убрать к нему уважение?

Лгать про то, что в окопе от бомбы погиб не один человек, а намного больше? Ну, во-первых, их всего в отряде было четырнадцать; во-вторых, есть масса свидетелей обратного; в-третьих, что-то я не думаю, что такой путь снизит уважение к его Подвигу и к самому Герою.

Можно цинично и пошло кривить морду и говорить о том, что не следовало жертвовать своей ногой и лёгким вообще. Мне думается - такой аргумент не подействует в части опорочивания Героя совсем никак, вдобавок за это можно получить пощёчину даже от своей собственной старушки-матери, а сколь-либо порядочные люди прекратят общение с тем, кто такое скажет.

И как ненавистникам Героя быть?

Способ только один - распространять слух - что не было вообще никакого подвига, всё это выдумка.

Это я проводил аналогию с "десталинизацией", теперь поясню с учётом этой аналогии - какую единственную цель могут преследовать нынешние "десталинизаторы".

Помните, что я сказал в самом начале статьи? Процитирую: "Понятно, что Сталин - не любовница, не котёнок, говоря о нём хорошо - никто не гладит его мысленно по голове со словами "моя рыбанька, моё солнышко, моя радость". ... Когда хорошо говорят о Сталине - говорят о достижениях страны в его период правления: при Сталине была выиграна Война, при Сталине прошла колоссальная индустриализация, позволившая выиграть в т.ч. и Войну, а также создать атомную бомбу и т.д."

Следовательно - ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ "ДЕСТАЛИНИЗИРОВАТЬ" РОССИЮ - ЭТО НЕ УСИЛИВАТЬ ПОТОК ГАДОСТЕЙ В АДРЕС СТАЛИНА, А ПОПЫТАТЬСЯ ДОКАЗАТЬ ВСЕМ, ЧТО ЕГО ДОСТИЖЕНИЙ НЕ БЫЛО ВООБЩЕ.

Т.е. не было нашей победы в Той Войне, у нас не было создано никакой промышленности, колоссальной научной базы, мы не создали атомной бомбы и так далее.

Как это сделать? Ну вот, собственно - "просто": совсем избавить нас от промышленности, академической науки, ядерного оружия и воспоминаний о Победе, внушить нам - что Тогда мы проиграли.

Сталин-то тут ни при чём, кстати. Он вообще уже умер физически, открою вам этот секрет. И также, уверяю вас - "десталинизаторам" наплевать - помнит ли народ о Сталине и как он о нём помнит. Их беспокоит в принципе наличие стопятидесятимиллионного народа, который генетически ещё помнит о науке, имеет рефлекторные навыки работы в промышленности и теоретически способен победить страшного врага (почему их это беспокоит – вот это уж точно второй вопрос, поверьте: не важно – "вражеские шпионы" они или шизофреники. Важно – что мы им мешаем досмерти, а дискутировать о причинах их поведения – только время терять). Когда и этого не останется - уйдёт в небытиё и Сталин.

Вы скажете, что многое из этого сделано? Ну так я к тому и веду. Очень многое, но ещё не всё. Пока ещё не всё...источник и комментарии - http://eriklobakh.livejournal.com/750384.html

Кстати, небольшой сайт с хорошей подборкой критических материалов на тему

- 5 комментариев

katehon

...продолжение...

Блин, пропустил сегодня как отец нации с народом в телевизоре говорит...

Как прошло‑то хоть, кто‑нибудь в курсе? Хоть что‑то путное уже сказал?

***

Конкретнее, сильнее всего меня интересуют его ответы на следующие вопросы:

- За кого голосовать‑то через два года?

- Налетит ли Земля на небесную ось?

- Что ест тигрёнок на завтрак?

- Спасут ли инопланетяне человечество в 2012 году или только американцев?

- Не стыдно ли ему?

- Когда достойным людям можно уже будет одеть жёлтые штаны, чтобы быдло всякое КУ делало?

- Где деньги, Зин?

- 10 комментариев

katehon

просто новости на РБК от 15.12.2010

Новости, что происходит?, кризис, экономический кризис, борьба за власть, геополитика, Повод задуматься

Сегодня в новостях исключительно только мои любимые темы.

Из собственной прихоти (хотя бы сегодня) не прослыть занудой, получается что мне даже и добавить‑то нечего.

Всё на экране.

- 1 комментарий

katehon

Кредит доверия - 15.12.2010: Михаил Хазин

Новости, что происходит?, кризис, экономический кризис, Хазин

- Нет комментариев

katehon

Михаил Хазин: прогноз 2011

что происходит?, экономический кризис, кризис, модернизация россии, борьба за власть, просто о сложном, Хазин, В мире

Это краткий предварительный прогноз. Полный развёрнутый, совмещенный с критическим разбором прогноза на прошлый год, он традиционно публикует в течении зимних каникул. Это уже скоро.

.

Поскольку несколькими днями ранее компания “Неокон” провела в Москве многочасовой и многодневный семинар, посвящённый прогнозу на 2011 год, мы попросили гостя коротенько изложить нам следующее:

что же будет с миром, страной и конкретно с каждым из нас?

Часть первая. О России и её жителях:

.

Часто вторая. Мировая закулиса

.

Третья часть, об особенностях госуправления экономикой в России, выйдет отдельной публикацией. Следите за обновлениями!

Съёмки телекомпании “Невский Экспресс”

- 8 комментариев

katehon

Кровавый спорт

что происходит?, борьба за власть

Почему спорт стал подменять собой политику? В чём причина субботних беспорядков в Москве? Кто виноват в агрессии фанатов? Рассказывает философ Андрей Ашкеров.

- Нет комментариев

katehon

Фанаты - враждебная пыль

что происходит?, борьба за власть

Кто управляет агрессией фанатов? Откуда берутся «солдаты» для уличных демаршей? Была ли случайной смерть Егора Свиридова? Мнение политолога Гейдара Джемаля.

- Нет комментариев

katehon

РБК - Диалог - 2010-12-13 - Евробанкротство: теперь Ирландия.

что происходит?, экономический кризис, кризис, Хазин

Ведущий: Игорь Виттель

В гостях: Михаил Хазин

"Кельтский тигр" пошел на дно. Ирландия идет по пути Исландии, экономика которой оказалась погребена под обломками ее же банковской системы. Дублин уже потратил на помощь своим банкам около 20% ВВП, но этих средств оказалось недостаточно. По оценке правительственных экспертов для реанимации финансовой системы Ирландии понадобится еще около 50 млрд. евро. или $68 млрд. - почти треть ВВП страны. В результате, вместо запланированного дефицита бюджета в 11,8% дыра превысит 32% ВВП уже в текущем году. Чем проблемы в периферийных странах опасны для еврозоны?- Нет комментариев

katehon

Кредит доверия - 08.12.2010: Михаил Хазин

кризис, Хазин, что происходит?, экономический кризис

В числе всего прочего по конспирологии прошлись. Хорошая речь про Ротшильдов и Рокфеллеров...

ЧИТАТЬ стенограмму — http://www.echo.msk.ru/programs/creditworthiness/732179-echo.phtml

ОБСУЖДЕНИЕ здесь — http://khazin.livejournal.com/109529.html

- 2 комментария

katehon

Честные начинают и проигрывают

кризис, взгляд оттуда, что происходит?

«раз я не знаю точно, значит, скорее всего, меня обманут», самой выгодной стратегией оказывается тотальное недоверие со стороны потребителей и системы эффективного обмана со стороны производителей и продавцов, в итоге приводящие к вытеснению с рынка добросовестных игроков.

Предлагаю развить тему на область политики. Если я, гражданин, знаю, что меня скорее всего обманут, то ... что? Это приводит к вытеснению с рынка добросовестных политиков?.

Сегодня выгоднее всего в условиях свободной конкуренции быть не самым лучшим, а самым хитрым

Свободная конкуренция часто называется идеальным механизмом гарантии качества товаров и услуг: если монополист может беззастенчиво пользоваться своим положением и предлагать потребителям, не имеющим никакой альтернативы, свою продукцию любого качества, то в условиях свободного рынка вроде бы игрок с менее качественными товарами автоматически выбывает из игры, не выдерживая конкуренции с теми, чьи товары лучше. В реальной жизни сегодня все оказалось наоборот: в условиях свободной конкуренции добросовестные компании часто проигрывают тем, кто сознательно снижает качество, пользуясь некомпетентностью потребителя.

Конкуренция и качество: иллюзия универсальности

То, что недобросовестные поставщики товаров и услуг вовсе не разоряются, а порой вполне процветают даже на самом конкурентном рынке, было понятно всегда. Однако серьезное экономическое объяснение этому феномену впервые дал американский экономист Джордж Акерлоф в 1970 году в своей работе «Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный механизм», где показал, что если продавцы знают о качестве товаров больше, чем покупатели, то товары с низким качеством на рынке начинают преобладать, вытесняя товары хорошего качества. «Лимоны» — это не фрукты, а подержанные автомобили. Любой, кто знаком с рынком автомобилей, знает: автомобиль, который уже был в эксплуатации, пусть даже всего несколько месяцев, а то и недель, стоит значительно дешевле нового. В предельном случае буквально автоматически дешевеет просто выехавшая из автосалона новая машина. Акерлоф решил разобраться, с чем это связано. По его мнению, ключевым фактором является ...

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...информация о состоянии автомобиля, которой обладает его владелец. Тот, кто уже пользовался автомобилем, точно знает о его возможных недостатках. Однако эта информация доступна только ему, и он легко ее может скрыть. То есть для покупателя подержанного авто всегда есть вероятность получить машину с заведомыми дефектами, которые от него скрыли. В результате более низкая по сравнению с новыми автомобилями цена подержанных «лимонов» объясняется этими подозрениями. Далее, следуя логике Акерлофа, наиболее пострадавшими в этой ситуации оказываются честные продавцы хороших подержанных автомобилей. Они вынуждены продавать их за ту же цену, за какую продают и все остальные (в том числе и те, кто явно обманывает покупателя). Владельцу качественного, «не убитого» автомобиля вообще невыгодно его продавать, а тому, кто хочет «подсунуть» покупателю б\у авто с дефектами, напротив, такая ситуация выгодна. Потребитель все равно не в состоянии получить весь полный объем информации о товаре, который имеет его владелец. В итоге поставщики качественного товара с такого рынка вынуждены уходить — им слишком невыгодно продавать хороший товар за ту же цену, по которой торгуют их менее щепетильные конкуренты. Вместо того чтобы, согласно якобы универсальному закону конкуренции, завоевать рынок, они, напротив, проигрывают. Вытеснение с рынка добросовестных поставщиков недобросовестными и является понижающим, или регрессивным, отбором. Примеров работы этого механизма можно найти большое количество и в других сегментах рынка, причем «вытеснение добросовестных» может работать не только с поставщиками услуг, но и с потребителями. Например, страхование, где также возникает «регрессивный отбор». Акерлоф пишет, что пожилым людям обычно бывает крайне трудно приобрести медицинскую страховку. Возникает естественный вопрос: почему ее цена не возрастает в такой степени, чтобы соответствовать повышенному уровню риска? Ответ состоит в том, что чем выше цена, тем больше будет среди претендентов на получение медицинской страховки тех, кто уверен, что страховка эта им наверняка понадобится. Относительно здоровые пенсионеры скорее откажутся ее приобретать. В результате повышение цены страхового полиса сопряжено со снижением среднего уровня состояния здоровья у желающих застраховаться. Понимая, что продавать пенсионерам дорогие страховки невыгодно (это привлечет массово как раз тех, кто ими точно воспользуется, что приведет к увеличению страховых выплат в расчете на одного застрахованного и, как следствие, к снижению прибыли страховых компаний), а дешевые тоже невыгодно (так как пенсионеры в любом случае имеют больше проблем со здоровьем, чем люди среднего и молодого возраста), страховые компании вообще старались раньше не иметь дела с пожилыми клиентами. В итоге наиболее пострадавшими оказываются добросовестные клиенты, у которых вовсе не было намерений обмануть страховую компанию, зная заранее обо всех своих возможных болезнях. Их все равно подозревали в подобном поведении и фактически вытесняли с рынка. Другой пример — рынок труда. Если потенциальный работник принадлежит к социальной группе, в целом оцениваемой как некачественные кадровые ресурсы (например, талантливый выпускник непрестижного вуза, где есть множество случаев получения диплома за взятки, или представитель нацменьшинств), ему будет крайне сложно на этапе формального представления резюме доказать, что он не обманывает работодателя. При этом, как можно заметить, плохая репутация недобросовестных поставщиков или клиентов сразу сказывается на всем рынке, ухудшая шансы честных игроков, а, напротив, репутация честных игроков начинает помогать и всем остальным. То есть, когда на рынке у потребителей нет достаточной информации о товарах и главенствует установка «верить нельзя никому», ситуация всегда оборачивается против честного игрока. «На рынке могут присутствовать потенциальные покупатели товаров высокого качества и потенциальные продавцы таких товаров в соответствующем диапазоне цен, однако наличие продавцов, стремящихся выдать свой некачественный товар за качественный, влечет за собой вытеснение честного бизнеса», — писал Акерлоф.

Понижающий отбор сегодня

В России сегодня примеры понижающего отбора мы можем найти практически повсюду. За те десятилетия, которые прошли с момента появления теории «лимонов», информационная, нематериальная составляющая товаров многократно возросла. Шансы покупателя, которого со всех сторон штурмуют рекламные слоганы, скрытый продакт-плейсмент и вирусный маркетинг, самостоятельно разобраться в качестве всех этих товаров и услуг крайне малы. Тем более что установка «казаться, а не быть» фактически стала официальной позицией многих производителей, которые вкладывают миллионы долларов в разработку имиджевых брендов, сокращая расходы на создание реально качественного товара. Безусловно, хватает грамотных потребителей, которые хотят платить только за то, что им нужно, вдумчиво изучают рынок, способны отдать предпочтение малоизвестному, но добросовестному продавцу. Однако большинство «голосует сердцем», откликаясь на красивые рекламные кампании, что дает производителям прекрасную возможность работать по схеме, описанной Акерлофом, — товары низкого качества легко продавать дорого при грамотном маркетинге, тогда как продавцы качественного товара не могут поднять цену сильно выше, в то время как их издержки на производство качественной продукции очевидно выше. Чем ниже осведомленность потребителей о специфике товара, тем легче происходит в этом сегменте понижающий отбор. Несколько лет назад работу этой схемы в области культуры описал профессор ГУ—ВШЭ Александр Долгин в книге «Экономика символического обмена», где показал, как на таких рынках, как торговля книгами, музыкой, кино, сегодня массовая некачественная продукция с легкостью отбирает позиции у продукции более высокого уровня. Возьмем пример с музыкальными магазинами. Цена на CD-диск начинающей «поп-звезды» и такой же диск с записью лучших оперных исполнителей — одинакова. Она довольно низка в палатке с пиратской продукцией и довольно высока в магазине с лицензионной продукцией. Однако это не дает потребителю, досконально не разбирающемуся в музыке, никакого ориентира. Такая же ситуация и на книжном рынке — стоимость книги зависит скорее от ее физического формата (мягкая обложка, бизнес-издание, подарочное оформление и т. п.), а вовсе не от содержимого. «Правило однородной цены предопределяет не только проблемы с выбором, но и многое другое на рынке музыки. И шире — во всех тиражных сегментах культуры. Под прикрытием завесы единых цен неквалифицированные и недобросовестные участники наводняют прилавки второсортными вещами. Когда они начинают доминировать на рынке, доля высококачественной продукции падает. А поскольку по внешнему виду качественные и некачественные продукты неотличимы друг от друга, шансы на продажу у тех и других равны. В силу того что издержки добросовестных производителей всегда выше, они теряют конкурентоспособность», — пишет Долгин.

Хорошие советчики

В качестве решения проблемы исследователи, занимающиеся проблемой понижающего отбора, говорят об институтах экспертизы. Это и госэкспертиза в виде лицензий, сертификатов и госконтроля, и репутация профессиональных объединений. Но полностью избежать неопределенности в качестве товара крайне сложно даже на довольно цивилизованных рынках. В развивающихся же странах, да и в России ситуация с понижающим отбором куда хуже. Причем такие механизмы, как сертификация или гарантии к товарам с высокой имиджевой составляющей, часто просто неприменимы, не говоря уже об упомянутом рынке культуры. Ценовые различия — также не ориентир для потребителя. Зная, что высокую цену потребители склонны понимать как гарантию высокого качества, недобросовестные поставщики намеренно завышают ее. Более того, на большинстве рынков все уже поделено между ключевыми игроками, и никакие ценовые характеристики как индикаторы качества им вообще не нужны, даже вредны. Такая система неминуемо приведет их к демпингу, а потому все будут до последнего удерживать цену, защищая свои интересы как группы. Сейчас модной является идея о том, что экспертизой качества займутся многочисленные, в том числе и профессиональные, сообщества, формированию которых способствует интернет-среда и ее многочисленные Web 2.0-инструменты: форумы, социальные сети, блоги. Казалось бы, именно тут реализуется принцип безвозмездного обмена информацией, в том числе и экспертной. Более того, есть и практическое развитие этих идей в виде проектов постоплаты, например, труда писателя, когда те, кому понравилась книга, высылают автору некую небольшую премию из своего виртуального кошелька. Вместе с тем не стоит идеализировать сетевые сообщества. Часто они являются скорее ареной битвы самолюбий, самоутверждения и прочих «холиваров». Не говоря уже о влиянии эффекта толпы, хотя сетевые жители чаще всего считают себя индивидуалистами. Но принцип «если что-то нравится моим френдам, значит понравится и мне» говорит лишь о принадлежности к группе с определенными вкусами, а не о полноценном анализе и экспертизе. К тому же именно такие виртуальные социальные структуры становятся объектами все более пристального внимания со стороны корпораций. Собственно, успех крупнейших мировых социальных сетей и связан с бизнес-моделью маркетинга и таргетированной рекламы в них. Причем маркетинг этот часто носит вирусный характер. В итоге те самые «независимые друзья-эксперты» легко могут оказаться в лучшем случае попавшимися на удочку таких технологий продвижения товаров и услуг, а в худшем — прямыми их проводниками, получающими зарплату за создание в Сети образа компетентного эксперта-советчика, иногда между делом упоминающего определенный бренд. На эту тему совсем недавно можно было посмотреть фильм «Семейка Джонсов» с Деми Мур и Дэвидом Духовны в главных ролях. Парадокс (а может, и сознательная злая шутка режиссера) в том, что даже фильм, вроде бы пародирующий технологии вирусного маркетинга, сам был витриной всевозможной брендированной продукции. Точно так же и структуры Web 2.0, изначально возникавшие с идеей некоммерческого равенства и братства миллионов, сами стали сегодня главным объектом и проводником передовых маркетинговых стратегий.

Доверие как экономический фактор

Таким образом, ключевой проблемой ухудшающегося качества и понижающего отбора становится вопрос не об экономической эффективности, а о доверии. Еще сам Акерлоф в своей статье писал о том, что в сообществах, где высок риск столкнуться с недобросовестностью продавцов или потребителей, возникают институты, гарантирующие репутацию (например, в Индии это были некие управляющие агентства, контролируемые представителями определенных каст). Но там, где нет таких институтов, проблема доверия встает уже напрямую: могут ли игроки рынка в принципе доверять друг другу? Особенно сегодня, когда на смену репутации пришли технологии имиджестроительства. «Мы рассмотрели экономические модели, важным компонентом которых является фактор доверия. Неформальные, документально незафиксированные гарантии качества являются непременным условием существования торговли и производства. Если эти гарантии четко не определены, страдает бизнес», — писал Акерлоф, упоминая при этом небезызвестную «дилемму заключенных». При чем здесь эта математическая игра? Суть ее, как известно, в выборе стратегии поведения для двух преступников, попавших в полицию за мелкое правонарушение и подозреваемых в более крупных. Наиболее выигрышная стратегия в случае, когда эти партнеры друг другу доверяют, молчать и не подводить партнера. Однако в случае, когда такой уверенности нет, напротив, в выигрыше окажется тот, кто успел первым «сдать» товарища. Примеры «лимонных» рынков понижающего отбора показывают аналогичную ситуацию в более широких масштабах. Там, где главенствует принцип «раз я не знаю точно, значит, скорее всего, меня обманут», самой выгодной стратегией оказывается тотальное недоверие со стороны потребителей и системы эффективного обмана со стороны производителей и продавцов, в итоге приводящие к вытеснению с рынка добросовестных игроков. Получается, что формированию цивилизованного конкурентного рынка больше всего может помочь такой далекий от логики адептов жестко-либеральной экономики фактор, как доверие между людьми. Даже в неидеальной ситуации — когда все понимают, что интересы продавца и покупателя не во всем совпадают, — он сможет работать хотя бы на репутационные механизмы. А в самом лучшем варианте способен серьезно противостоять технологиям сознательной дезинформации и понижающего обмена. «Закон джунглей» и постулат о том, что в экономике «верить нельзя никому», не только портят настроение идеалистам, но и разрушают механизмы связи качества и конкуренции.

«Облапошить раньше, чем облапошат тебя»

По просьбе журнала «Однако» исследовательский центр портала Superjob.ru опросил 1800 респондентов из всех регионов России, задав им вопросы: «Как вы считаете, в России более успешен честный бизнес или бизнес, построенный на обмане?» и «Как вы считаете, можно ли доверять информации о товарах и услугах, которая заявлена в рекламе?» Большинство участников опроса подтвердили, что не верят в возможность честного бизнеса и честной рекламы, а значит, убеждены, что на рынке сегодня правят недобросовестные бизнесмены (графики 1 и 2). Причем распределение ответов практически одинаково и у молодых, и у пожилых участников, у людей с высокими и с низкими доходами. Мы наблюдаем своеобразный «негативный консенсус» — когда все общество убеждено в том, что в российской рыночной экономике сегодня честный, предлагающий качественные товары и услуги бизнес невозможен.

Некоторые ответы участников на вопрос «Как вы считаете, в России более успешен честный бизнес или бизнес, построенный на обмане?»

«Никаких сомнений в том, что «стандартный и среднестатистический» бизнес в России построен на уже готовой платформе, построенной при союзе. На 95% все принадлежит властьимущим и сотрудникам правоохранительных органов (их родственникам и друзьям). Развивая успешный бизнес «с нуля», всегда рискуешь его «подарить» местному начальнику, который, получив его, развалит, не испытывая никаких проблем, т. к. не потратил ни копейки». Инженер, Волгоград, 31 год.

«Честно невозможно. Поэтому у меня нет своего бизнеса в нашей стране, а друзья бизнес побросали...». Директор по маркетингу, Москва, 35 лет.

«Честный бизнес мало где успешен». Управляющий, Тюмень, 27 лет.

«Честный бизнес — это один уровень дохода, а нечестный — это совсем другой доход. И между этими доходами целая пропасть!». Бухгалтер, Волгоград, 24 года.

«Как правило, обман в бизнесе — дело обычное. Такова вся система в стране». Менеджер-аналитик, Архангельск, 42 года.

«Как минимум, на обмане налоговой и прочих надзирательных органов. На обмане бюрократии...». Инженер-наладчик, Оренбург, 26 лет.

«На сегодняшний момент в российском законодательстве произошли огромные послабления в сфере бизнеса. Таким образом, произошел рост массовой регистрации учредителей, руководителей. Оформление осуществляется через посредников, привлекаются студенты очных отделений, наделяют полномочиями за небольшую плату. Затем организация якобы начинает работать, заключать договора, а затем, отмывая деньги, скрывается». Старший государственный налоговый инспектор, Озерск, 26 лет.

«Большинство предпринимателей — воры, используют «серые» схемы, притом очень допотопные, думают только о себе, своих удовольствиях. Им государство, его жители и правительство не нужны». Финансовый менеджер, Муром, 43 года

«В России нет честного бизнеса. Очевидно, законы бизнеса таковы, что не нарушать их невозможно». Специалист по мерчандайзингу и проектированию магазинов, Москва, 47 лет.

«В России нет честного бизнеса, и виноваты в этом как власть, так и бизнес. А если смотреть глубже исторически, то таков менталитет народа». Руководитель, Москва, 56 лет.

«Только Россия тут не причем. Обман есть конкурентное преимущество везде и во всем». Начальник юридического отдела, Москва, 31 год.

«Это не обман, а активная жизненная позиция (изворотливость). У нас слишком много преград возникает со стороны государства, со стороны заказчиков и исполнителей. Что ж... Хочешь жить — умей вертеться!» Директор филиала, Ростов-на-Дону, 48 лет.

«К сожалению, честная работа не приносит прибыли». Экономист, Подольск, 29 лет.

«В России, в коррупционной чиновничьей системе, честный бизнес в принципе не возможен! Иначе кто кормить будет команду чинуш? По-честному работать было бы хорошо... Кто даст-то? Это система… Рыба тухнет с головы!». Супервайзер, Москва, 29 лет.

«Честный бизнес тот, который развернут для человека, нацелен на людей, удовлетворить их нужды и потребности, исходя из их возможностей, причем качественно, вовремя… Такой бизнес России нужен! Успешный бизнес в России только начинает развиваться. Все зависит от того, кто стоит «у руля» бизнеса, как правило, люди, у которых на первом плане — разжиться, разбогатеть любыми средствами, откровенно за наш счет, а уж про человека подумать, да про каждого в отдельности, да чтоб каждому хорошо было — это еще зачем». Дизайнер-консультант, Москва, 55 лет.

«Честный бизнес возможен, если не считать, например, большие торговые наценки обманом». Начальник операционного офиса, Оренбург, 38 лет.

«Разве можно считать успехом обман? Он априори не может быть успешен». Менеджер по работе с ключевыми клиентами, Москва, 28 лет.

«Сегодня на обмане. А вообще, как и во всем мире, будущее — за честным партнерским бизнесом». Региональный менеджер, Саратов, 39 лет.

Некоторые ответы участников на вопрос «Как вы считаете, можно ли доверять информации о товарах и услугах, которая заявлена в рекламе?»

«Все заточены на быстрый оборот и быструю прибыль. Потому что за углом вообще непонятно, что тебя ждет и потому надо успеть облапошить раньше, чем облапошат тебя. Поэтому какая там репутация, какое качество...». Директор по маркетингу, Москва, 35 лет.

«Когда вся система построена на обмане, то рекламе нет смысла выбиваться из общих правил». Руководитель, Волжский ФО, 38 лет.

«Никакой связи между информацией в рекламе и реальностью обычно нет (в плане преимуществ и достоинств данного товара). Если повезет, информация в рекламе будет достоверной, но даже тогда наверняка есть какой-то подвох». Web-программист, Ульяновск, 24 года.

«Больше доверюсь независимым отзывам». Руководитель финансово-экономического подразделения, Екатеринбург, 35 лет.

«Все обман!». Водитель, Санкт-Петербург, 42 года.

источник - http://www.odnakoj.ru/magazine/yekonomika/chestnxe_nachinayut_i_proigrxvayut/

- Нет комментариев

katehon

РБК - Диалог - 2010-12-09 - Германская экономическая модель.

кризис, что происходит?, экономический кризис

Европейская экономика тяжело выбирается из кризиса. Отрадное исключение — Германия. Она встретила кризис на пике своей формы и достаточно успешно преодолевает все его последствия. Промышленное производство вышло на докризисный уровень, экспорт — основной драйвер немецкого ВВП — уверенно растет, а безработица, наоборот, снижается. Это разительно контрастирует с ситуацией в других государствах Евросоюза. При этом Германии фактически пришлось взять на себя большую часть бремени по поддержанию «на плаву» стран PIIGS, погрязших в своих долгах. Каковы перспективы немецкого «локомотива» Европейского Союза?

- Нет комментариев

katehon

В Англии будет драка

кризис, социология, постмодерн, что происходит?, В мире, экономический кризис

Также про Исландию, Ирландию...

Народные волнения начались в Англии. Чем недовольны англичане, и почему их возмущение может перерасти в большую драку? Комментарий социолога Бориса Кагарлицкого.

- Нет комментариев

katehon

Экономика по-русски - 07.12.2010. Михаил Хазин

Хазин, взгляд оттуда, геополитика, кризис, экономический кризис, что происходит?, В мире, Новости

WikiLeaks: переписка американских дипломатов во время пика экономического кризиса.

В гостях: Исраэль Шамир (!!!)- 2 комментария

katehon

Бернанке во Франкфурте рванул «бомбу»

Хазин, что происходит?, экономический кризис

16:58 06.12.2010

Недавно глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке произнес очередную речь, которую было бы интересно проанализировать.

По очень простой причине: со дня принятия «судьбоносного» решения о продолжении активной эмиссии прошел уже почти месяц, а эффекта как-то не заметно; более того, стоимость кредита даже выросла. По этому поводу есть разные мнения, но это как раз не очень принципиально. Важно, что Бернанке должен или признать, что ошибался в рамках своей аргументации при принятии решения о новой программе «количественного смягчения», или же «пуститься во все тяжкие» и говорить о том, что просто эмиссия недостаточна. Ну, или, на самый худой конец, признать, что есть объективные причины, которые «выше» любой политики ФРС... И что же он сказал?

Прежде всего он произнес до того невероятно крамольную мысль – что долларовый стандарт ущербен, и что дефицит торгового баланса Америки подвергает ее опасности. «Было бы желательно, чтобы мировое сообщество с течением времени разработало новую международную валютную систему», – сказал он. Это – не просто сильное утверждение. Это – бомба. Дело даже не в том, что это говорит председатель центробанка относительно своей собственной валюты: дело в том, что альтернативной системы в мире просто не существует. И если сегодня доминирование США во многом основано именно на контроле над долларовой системой (в конце концов, именно она обеспечивает тот самый конечный спрос, который и поддерживает мировую экономику), то отказ от нее – это отказ от мирового доминирования, не говоря уже о спаде всей мировой экономики. Ну разве что США разработают альтернативную систему... Но беда в том, что самостоятельно это сделать невозможно (проще уж реформировать доллар, но это как-то не получается), а если всех привлекать – то ведь с ними же делиться придется…

Конечно, есть и еще один важный смысл такого заявления: оно говорит о том, что продолжение торговых войн практически гарантировано, поскольку ....

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...доллар будет девальвироваться, что вынудит другие страны, зависящие от экспорта в США (а это как минимум Евросоюз, Япония и Китай), принимать ответные меры... Но посмотрим, что продолжает Бернанке.

«В целом, учитывая текущую экономическую траекторию, Соединенные Штаты рискуют увидеть безработными или не полностью занятыми миллионы рабочих в течение многих лет». Ну, тут – ничего нового. Он же не говорит, что безработица будет расти (а она будет!), а только отмечает, что падать она не перестанет. А то мы не знали...

«В нынешнем своем виде международная валютная система имеет структурный изъян», – говорит Бернанке. «Ей не хватает механизма, рыночного или какого-то другого, чтобы побудить необходимые коррективы в странах с положительным сальдо, что приводит к существующему дисбалансу… В то же время без такой работающей системы страны мира должны признать свою коллективную ответственность за достижение баланса, необходимого для сохранения глобальной экономической стабильности и процветания».

Оп-па! Простите, тов. Бернанке, тут Вы определенно ошибаетесь! Это США сами, добровольно открыли свои рынки для многих регионов мира, чтобы выстроить их в свою собственную систему разделения труда (в 1947 году – Западную Европу, в 1950-м – Японию, Тайвань и Сингапур, в 1956-м – Южную Корею, в начале 1970-х – Китай), и многие годы поддерживали их экономику своим спросом. Если теперь попытаться эту систему разрушить, то, во-первых, упадет жизненный уровень населения в самих США, а во-вторых, разрушится и вся система разделения труда, т. е. модель гегемонии США. И доходы их тоже упадут, о чем непрерывно талдычат китайские чиновники в ответ на просьбы ревальвировать юань, только никто их в Вашем, тов. Бернанке, ведомстве не слышит. Не говоря уже о термине «рыночный или какой-то другой». Тов. Бернанке, определитесь поточнее, что Вы подразумеваете под «какой-то другой»? Удары крылатыми ракетами? Или отключение Интернета отдельным странам? После случая с WikiLeaks такой сценарий вовсе не представляется чрезмерно экзотическим.

Впрочем, насчет «ошибаетесь» – это, конечно, некоторое преувеличение. Я думаю, что Бернанке все более или менее понимает. Он не может не знать нашей теории кризиса (другое дело, что как монетарист он ее может не признавать), но выводы-то он уже сделал такие же. Другое дело, что на этом он и остановился, поскольку на основании монетарной теории строить какие-либо дальнейшие конструкции просто невозможно: она в принципе не приспособлена для описания кризисов, связанных с резким изменением денежной массы и сокращением кредита для экономики. Это хорошо было видно на примере России 90-х годов: все монетаристские рецепты давали совершенно не предусмотренные в рамках этих рецептов результаты, подчас – прямо противоположные. Например, зажим денежной массы приводил не к падению, а к росту инфляции, о чем можно прочитать в моем докладе еще аж 1996 года.

Но в общем вывод ясен: Берданке уже понял, что никакими мерами ничего изменить нельзя, но вот отвечать за это он не хочет. А значит, он должен объяснить всему «прогрессивному человечеству», что это не он виноват, что это – объективные законы природы, причем (желательно) никак не связанные с предыдущей деятельностью ФРС. Потому что иначе возникнет вопрос, почему он, когда шел на должность начальника данной организации, не сообщил людям, как же на самом деле жизнь устроена...

Получится у него «отбиться» или нет – вопрос отдельный и даже в общем нам не очень интересный. Интересно то, что очень многие вещи, которые мы обсуждали много лет назад, и которые тогда вызывали бешенство, раздражение и даже насмешки наших оппонентов, сегодня звучат из уст их «гуру». Разумеется, они не будут вспоминать при этом наши слова – но факты-то от этого никуда не денутся!

СПРАВКА KM.RU: Бен Шалом Бернанке (род. 13 декабря 1953 г.) – американский экономист, председатель Федеральной резервной системы США (с февраля 2006 г.), председатель совета экономических экспертов при Белом доме. Прозвище – «Вертолет Бен» (Helicopter Ben): за идею о том, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолета» может быть необходимостью.

источник и обсуждение - http://khazin.livejournal.com/108268.html

- Нет комментариев

katehon

Самосуд. Око за око

что происходит?, модернизация россии

В милиции часто так и говорят: «Вот когда вас убьют, тогда и приходите.»

в России всё больше граждан, разочарованных работой правоохранительных органов... всё чаще происходит самосуд. Плохой симптом.

- 2 комментария

katehon

Жан Бодрийяр: От мифа к симулякру

кризис, что происходит?, взгляд оттуда, постмодерн, социология, Научно‑популярное, !!!ВНИМАНИЕ!!!

Почитать книги классика современной (но возвращающей нас к вечности) мысли можно здесь - http://lib.rus.ec/a/1366

Справка об авторе - http://ru.wikipedia.org/wiki/Жан_Бодрийар

Предлагаем вниманию читателей портала Центра консервативных исследований реферат на тему "Жан Бодрийяр: От мифа к симулякру", выполненный студенткой 401 группы социологического факультета Алиной Перцевой в рамках курса проф. А.Г. Дугина "Этносоциология".

Предлагаем вниманию читателей портала Центра консервативных исследований реферат на тему "Жан Бодрийяр: От мифа к симулякру", выполненный студенткой 401 группы социологического факультета Алиной Перцевой в рамках курса проф. А.Г. Дугина "Этносоциология".Содержание: 1. Три порядка симулякров; 2. Конец производства; 3. Современная коммуникация; 4. Символический обмен; 5. Смерть смерти; 6. Литература.

1. Три порядка симулякров.

Жан Бодрийяр (1929-2007) — французский социолог, культуролог и философ-постмодернист, фотограф. Основные работы: «Система вещей», «Зеркало производства», «Символический обмен и смерть», «Симулякры и симуляция», «Общество потребления».

Бодрийяр начинает свою творческую деятельность с попытки критического переосмысления марксизма: он обвиняет его в неадекватном изображений предмодернистских обществ, главную роль в функционировании которых, по мнению Бодрийяра, играло вовсе не материальное производство, а символический обмен. В работе «Символический обмен и смерть» (1976) Бодрийяр развивает свою концепцию. Опираясь на разработки Марселя Мосса и используя эстетику Жоржа Батая, Бодрийяр рисует генезис капитализма из докапиталистических социальных отношений, ставящих в центр не производство, а дарение и обмен, в результате чего переходит к разработке оригинальной теории знака, символических объектов и коммуникаций.

Бодрийяр развил учение о трёх стадиях развития общества: 1) «первобытное» общество, то есть фактически докапиталистическое общество, 2) стадию «политической экономии», то есть буржуазно-капиталистическую цивилизацию, вместе с ее экономическими и культурными атрибутами, включая соответствующую ей социально-критическую теорию (марксизм), 3) наконец, «нынешнее» состояние вещей, стадию, когда ценности второй стадии растворяются в новой общественной организации, основным признаком которой является универсальное распространение «симулякров».

Каждой стадии соответствуюет порядок симулякров: подделка-производство-симуляция.

Понятие симулякра (копия копии) уходит корнями в греческую философию.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...У Платона: имеется идеальная модель-оригинал (эйдос), по отношению к которой возможны верные или неверные подражания. Верные подражания-копии характеризуются своим сходством (с моделью), а неверные подражания-симулякры — своим отличием (от модели и друг от друга), но общим для тех и других является соотнесенность, позитивная или негативная, с трансцендентальным образцом. Симулякр не просто вырожденная копия, в нем кроется позитивная сила, которая отрицает и оригинал и копию, и модель и репродукцию.

Симулякр первого порядка действует на основе естественного закона ценности, симулякр второго порядка — на основе рыночного закона стоимости, симулякр третьего порядка — на основе структурного закона ценности. Если подделка (например, имитация дорогих материалов в платье или архитектурном убранстве) и производство (изготовление серийных, идентичных друг другу промышленных изделий) касаются материальных вещей, то симуляция, как о том говорит языковое употребление данного слова, применяется скорее к процессам (симуляция поступков, деятельности) или символическим сущностям (симуляция болезни и т.п.)

Подделка — а заодно и мода — рождается вместе с Возрождением, когда феодальный строй деструктурируется строем буржуазным и возникает открытое состязание в знаках отличия. С концом обязательного знака (кастовый строй) наступает царство знака эмансипированного, которым могут теперь одинаково пользоваться все классы. Подделка – лепнина. Подделка работает пока лишь с субстанцией и формой, а не с отношениями и структурами.

Таким же чудесным человеческим изобретением стала и пластмасса — вещество, не знающее износу, прерывающее цикл взаимоперехода мировых субстанций через процессы гниения и смерти. При серийном производстве вещи без конца становятся симулякрами друг друга, а вместе с ними и люди, которые их производят. Угасание оригинальной референтности единственно делает возможным общий закон эквивалентностей, то есть делает возможным производство. Серийное производство – процесс исчезновения всякого оригинала.

Симулякры берут верх над историей. И здесь происходит переворот в понятиях происхождения и цели, ведь все формы меняются с того момента, когда их уже не механически воспроизводят, а изначально задумывают исходя из их воспроизводимости, из дифракции порождающего ядра-модели. Здесь мы оказываемся среди симулякров третьего порядка. Это уже не подделка оригинала, как в симулякрах первого порядка, но и не чистая серийность, как в симулякрах второго порядка; здесь все формы выводятся из моделей путем модулирования отличий. Это копия, оригинал которой никогда не существовал. Фундаментальное свойство симулякра –его принципиальная несоотнесенность и несоотносимость с какой бы то ни было реальностью. Он представляет собой пустую форму, которая безразлично «натягивается» на любые новые конфигурации.

Итак, «состояние постмодерна» по Бодрийяру — это постапокалиптическое состояние, когда «приходит конец» историческим институтам, привычным человечеству по стадии «политической экономии», — производству, политическому представительству, революционному движению, диалектике...; они не разрушаются насильственно, но незаметно заменяются подобиями, обозначающими их «в натуральную величину» и «в реальном времени». Порядок си-мулякров одерживает полную победу над реальным миром, поскольку он сумел навязать этому миру свое время симулякров, свои модели темпоральности.

Современную эпоху Бодрийяр называет эрой гиперреальности — надстройка определяет базис, труд не производит, а социализирует, представительные органы власти никого не представляют. Современную эпоху характеризует чувство утраты реальности. Реальность в целом подменяется симуляцией как гипереальностью : более радикальное, чем само реальное – вот каким образом оно упаздняется. Последним бастионом реальности становится смерть. Вся стратегия системы заключается в этой гиперреальности зыбких, «плавающих» ценностей. С бессознательным происходит то же, что с валютами и теориями. Ценность осуществляет свое господство через неуловимо тонкий порядок порождающих моделей, через бесконечный ряд симуляций.

Сегодня же вся бытовая, политическая, социальная, историческая, экономическая и т.п. реальность изначально включает в себя симулятивный аспект гиперреализма: мы повсюду уже живем в «эстетической» галлюцинации реальности. Современная эпоха — это особый код, и эмблемой его служит мода. Мода имеет место с того момента, когда некоторая форма производится уже не по своим собственным детерминантам, а непосредственно по модели, то есть она вообще не производится, а всякий раз уже воспроизводится. Мода у Бодрийяра также универсальна, как потлач у Мосса.

Победила другая стадия ценности, стадия полной относительности, всеобщей подстановки, комбинаторики и симуляции. Эмансипация знака: избавившись от «архаической» обязанности нечто обозначать, он наконец освобождается для структурной, то есть комбинаторной игры по правилу полной неразличимости и недетерминированности, сменяющему собой прежнее правило детерминированной эквивалентности. Детерминированность умерла — теперь наша царица недетерминированность.

2. Конец производства.

Например, в сфере производства. Поскольку именно вокруг экономики уже два столетия (во всяком случае, начиная с Маркса) завязывался узел исторического детерминизма, то именно здесь особенно важно прежде всего выяснить результаты вторжения кода.

Труд — больше уже не сила, он стал знаком среди знаков. Он производится и потребляется, как и все остальное. По общему закону эквивалентности он обменивается на не-труд, на досуг, он допускает взаимоподстановку со всеми остальными секторами повседневной жизни. Труд больше не является производительным, он стал воспроизводительным, воспроизводящим предназначенность к труду как уста новку целого общества, которое уже и само не знает, хочется ли ему что-то производить.

В созидательном неистовстве бульдозеров, сооружающих автострады и «инфраструктуру» , в этом цивилизующем неистовстве эры производства можно ощутить ярое стремление не оставить на земле ничего не-произведенного, на всем поставить печать производства, пусть даже это и не сулит никакого прироста богатств: производство ради меток, для воспроизводства меченых людей. Что такое нынешнее производство, как не этот террор кода?

Люди всюду должны быть приставлены к делу — в школе, на заводе, на пляже, у телевизора или же при переобучении: режим постоянной всеобщей мобилизации. Но подобный труд не является производительным в исходном смысле слова: это не более чем зеркальное отражение общества, его воображаемое, его фантастический принцип реальности. А может, и влечение к смерти.

Сферу производства, труда, производительных сил нужно осмыслить как переключенную в сферу «потребления», то есть в сферу всеобщей аксиоматики, кодированного обмена знаками, распространенного на всю жизнь дизайна.

Гениальный эвфемизм: человек больше не трудится, а «обозначает труд»; наступает конец культуры производства и труда, откуда и берется a contrario термин «производственный». Всегда будут существовать заводы и фабрики, чтобы скрыть, что труд умер, что производство умерло, или же что оно теперь всюду и нигде. В своей законченной форме, не соотносясь более ни с каким определенным производством, труд больше не находится и в отношении эквивалентности с заработной платой. Отрыв денежного знака от всякого общественного производства: деньги вступают в процесс неограниченной спекуляции и инфляции. Они больше не являются всеобщим эквивалентом, то есть все еще опосредующей абстракцией рынка. Они просто обращаются быстрее всего остального и не соизмеримы с остальным.

Характерные явления этой стадии — ракетные программы, «Конкорд», программы обороны по всем азимутам, раздувание промышленного парка, оборудование общественных или же индивидуальных инфраструктур, программы переобучения и вторичного использования ресурсов и т.д. Задачей становится производить что угодно, по принципу реинвестирования любой ценой (вне зависимости от нормы прибавочной стоимости).

Забастовка ради забастовки — такова ныне истинная суть борьбы. Немотивированная, бесцельная, лишенная политической референции, она соответствует и противостоит такому производству, которое и само немотивированно, бесцельно, лишено референции и социальной потребительной стоимости, не имеет другой цели, кроме себя самого, — производству ради производства, то есть системе простого воспроизводства, которая крутится вхолостую в гигантской тавтологии трудового процесса. Производство умерло. Да здравствует воспроизводство!

3. Современная коммуникация.

В результате подмены товара знаком нарушается символическая структура всех типов коммуникаций. Вся система коммуникации перешла от сложной синтаксической структуры языка к бинарно-сигналетической системе вопрос/ответ — системе непрерывного тестирования. Между тем известно, что тест и референдум представляют собой идеальные формы симуляции: ответ подсказывается вопросом, заранее моделируется/обозначается [design-ee] им. Каждое сообщение является вердиктом, наподобие тех, что изрекаются статистическими итогами опроса. В свете тестов индивидуальный ум, общественное мнение и вообще любой семантический процесс сводятся к одной лишь «способности осуществлять контрастные реакции на все более широкий набор адекватных стимулов».

Сегодня, когда эта противоречивая референция политики тоже нейтрализована, когда общественное мнение стало равным себе, когда оно заранее медиатизируется и выравнивается через опросы, стало возможным чередование «людей наверху», симуляция противоположности двух партий, взаимопоглощение их целей, взаимообратимость их дискурсов. Это чистая форма представительства, без всяких представителей и представляемых.

Чтобы знак обрел чистоту, он должен продублировать себя; самодублирование знака как раз и кладет конец тому, что он обозначал. В этом весь Энди Уорхол: его многочисленные копии лица Мэрилин являют собой одновременно и смерть оригинала и конец репрезентации как таковой. Две башни WTC являют зримый знак того, что система замкнулась в головокружительном самоудвоении, тогда как каждый из остальных небоскребов представляет собой оригинальный момент развития системы, непрерывно преодолевающей себя через этапы кризиса и вызова. Тело и сексуальность можно анализировать в тех же самых терминах потребительной/меновой стоимости, означаемого/означающего.

4. Символический обмен.

Субъективно переживаемые обмены, чреватые вызовом и риском для участников, ставящие их в конфликтно-силовые отношения между собой, и обозначаются у Бодрийяра термином «символический обмен».

Символическое — это особая неустойчивая, конфликтная, еще-не-обретшая формы стадия знаковой деятельности, где обращению еще не поставлены препоны типа власти, цензуры, принципа реальности: Ясно, что символический обмен представляет собой, по Бодрийяру, «агонистическую» игру, состязание, чреватое нешуточным противоборством, сравнимое с дуэлью. В то же время эта игра способна доходить до крайних пределов, до экстаза.

Обратимость дара проявляется в отдариваиии, обратимость обмена — в жертвоприношении, обратимость времени — в цикле, обратимость производства — в разрушении, обратимость жизни — в смерти, обратимость каждого языкового элемента и смысла — в анаграмме; всюду, во всех областях — одна и та же общая форма, форма обратимости, циклического обращения, отмены; всюду она кладет конец линейному характеру времени, речи, экономических обменов и накопления, власти. Всюду она принимает для нас форму истребления и смерти. Это и есть форма символического.

Символическое — это не понятие, не инстанция, не категория и не «структура», но акт обмена и социальное отношение, кладущее конец реальному, разрешающее в себе реальное, а заодно и оппозицию реального и воображаемого.

В современных общественных формациях нет больше символического обмена как организующей формы. Они, конечно, одержимы символическим — как своей смертью. Именно потому, что оно больше не задает форму общества, оно и знакомо им лишь как наваждение, требование, постоянно блокируемое законом ценности.

Первобытные люди знают, что смерть является социальным отношением, что она определяется в социальном плане. Так описывает ее Р.Жолен в книге «Смерть у сара»: «коев» (молодых людей, проходящих инициацию) «пожирают предки», и они «символически» умирают, чтобы затем возродиться. Происходит переход от природной, случайной и необратимой смерти к смерти даримой и получаемой, а значит и обратимой, «растворимой» в ходе социального обмена. Непосвященный ребенок родился лишь биологически, у него еще есть только «реальные» отец и мать; чтобы стать социальным существом, ему нужно пройти через символическое событие инициатического рождения/смерти, обойти кругом всю жизнь и смерть и вступить в символическую реальность обмена.

Запрет инцеста лежит в основе брачных союзов между живыми. Инициация лежит в основе союза между живыми и мертвыми. Таков фундаментальный факт, который отделяет нас от первобытных людей: у них обмен не прекращается вместе с жизнью.

5. Смерть смерти.

Сегодня быть мертвым — ненормально, и это нечто новое. Быть мертвым — совершенно немыслимая аномалия, по сравнению с ней все остальное пустяки. Смерть — это антиобщественное, неисправимо отклоняющееся поведение.

Справедливо будет сказать, что гонимые и изолируемые от живых мертвые и нас, живых, обрекают на эквивалентную смерть — ибо основополагающий закон символического обязательства все равно действует, на благо или во зло.

В конечном счете смерть — не что иное, как социальная демаркационная линия, отделяющая «мертвых» от «живых»; следовательно, она в равной мере касается и тех и других. Когда смерть вытесняется в послежитие, то, в силу хорошо известного возвратного процесса, и сама жизнь оказывается всего лишь доживанием, детерминированным смертью.

Вычесть из жизни смерть — такова основополагающая операция экономики: жизнь становится остатком, который в дальнейшем может трактоваться в операциональных терминах исчисления и ценности. Восстановить в жизни смерть — такова основополагающая операция символического.

Мы десоциализировали смерть, отнесли ее к сфере биоантропологических законов, приписали ей иммунитет науки, автономию индивидуальной судьбы. За разрыв символических обменов с ними мы постоянно платим своей собственной смертью и смертельной тревогой.

Бессознательное всецело заключается в отклонении смерти от символического процесса (обмен, ритуал) к экономическому (искупление, работа, долг, индивидуальность). Отсюда и существенная разница в наслаждении: мы торгуемся с мертвыми под знаком меланхолии, первобытные же люди живут с мертвыми в форме ритуала и праздника. Так смерть и рождение в символическом сверхсобытии инициации перестают быть фатальными событиями, теряют свой статус необходимости и закона.

Но главное, радикальное отличие заключается в автономизации психической сферы: инстанция психики и бесознательного появляется у пас лишь в результате вытеснения того, что в первобытных обществах коллективно разыгрывается. Таким образом, ритуал по всем статьям отличен от фантазма, миф — от бессознательного.

В качестве универсального атрибута человеческого удела смерть существует лишь с тех пор, как началась социальная дискриминация мертвых. Институт смерти, равно как и институты загробной жизни и бессмертия, суть поздние завоевания политического рационализма жреческих каст и церквей; именно на управлении этой воображаемой сферой смерти они и строят свою власть. А исчезновение загробной жизни в ее религиозном понимании — это еще более позднее завоевание государственного политического рационализма Когда загробное послежитие ликвидируется прогрессом «материалистического» разума, то это просто значит, что оно перешло в жизнь как таковую; и именно на управлении жизнью как объективным послежитием строит свою власть государство.

Именно тогда — как всегда, при возникновении процесса накопления — на горизонте жизни по-настоящему появляется смерть. Именно тогда Царство становится по-настоящему посмертным, и перед лицом смерти каждый оказывается одинок.

С этого момента основным рациональным двигателем политической экономии становится навязчивый страх смерти и стремление отменить ее путем накопления. В пределе полная объективность времени, его всецело накопительный характер, означает полную невозможность символического обмена — то есть смерть. Ни у той, ни у другой не существует особенной экономики: только будучи разделены, жизнь и смерть попадают под власть экономики — сливаясь же, они обе преодолевают экономику в формах праздника и траты.

Смерть — это не крайний срок жизни, а ее оттенок; или наоборот, жизнь есть оттенок смерти. В современном же нашем понятии о смерти заложена совсем иная система представлений — о машине и ее функционировании. Машина работает или не работает. Так же и биологическая машина бывает жива или мертва. В символическом порядке не бывает такой абстрактной бинарности.

Новый общественный договор: общество в целом, вооруженное наукой и техникой, становится солидарно ответственным за смерть каждого индивида Каждый вправе, по вместе с тем и обязан умереть естественной смертью. Смерть отнята у каждого члена общества, ему уже не позволено умереть так, как хочется. Под «благоприятным» знаком естественной смерти оно превратило старость в упреждающую социальную смерть.

Принцип естественной смерти равнозначен нейтрализации жизни как таковой. Увеличение средней продолжительности жизни привело лишь к дискриминации старости, которая логически вытекает из дискриминации самой смерти. «Естественная» смерть не имеет смысла, потому что в ней никак не участвует группа. У первобытных людей «естественной» смерти нет: любая смерть социальна, публична, коллективна, это всегда следствие чьей-то враждебной воли, которая должна быть поглощена группой. У нас же покойник — это просто человек, ушедший вон. С ним уже нечем обмениваться.

А так как у нас теперь нет действенного обряда для поглощения смерти и ее энергии разрыва, то остается один лишь фантазм жертвоприношения, насильственно-искусственной смерти. Отсюда — интенсивное, глубоко коллективное удовлетворение, которое доставляет смертность в автомобильных авариях. Со смертью получается как и со всем прочим: не желая больше ее даровать и принимать, мы сами оказываемся заключены ею в биологический симулякр своего собственного тела.

Будь то birth-control или death-control1, казнят ли людей или принуждают к доживанию (а запрещение умирать представляет собой карикатурную, но вполне логичную форму прогресса терпимости) — главное, что в любом случае им не дано решать самим, они не вольны в своей жизни и смерти, живут и умирают лишь с разрешения общества.Одним словом, смерть отменена, вместо нее death-control и эвтаназия; это, собственно, уже и не смерть, а что-то совершенно нейтрализованное, вписанное в систему правил и расчета эквивалентностей — rewriting-planning-programming-system.

Жизнь сама оказывается сплошной унылой бухгалтерией защитных действий, замыкаясь в своем застрахованном от всех рисков саркофаге. Бухгалтерия послежития — вместо радикальной бухгалтерии жизни и смерти.

Наша культура сплошь гигиенична — она стремится очистить жизнь от смерти. Во funeral homes мертвый должен по-прежнему казаться живым, обладать естественностью живого: он по-прежнему вам улыбается, у него тот же румянец и тот же цвет кожи, даже после смерти он похож сам на себя и даже выглядит свежее, чем при жизни; не хватает только звуков его речи (по и их тоже можно послушать в стереофоническом звучании). Это фальшивая, идеализированная смерть, подкрашенная под жизнь; в глубине ее лежит мысль о том, что жизнь естественна, а смерть противоестественна, — значит, нужно ее натурализовать, сделать из нее чучело, симулякр жизни.

Инфантильная смерть, разучившаяся говорить; нечленораздельная смерть под надзором. Всевозможные инъекции и анализы, да и излечение представляют собой лишь оправдание этого запрета говорить.Больной обязан лечиться, врач и лечебный персонал должны лечить, весь больничный институт в целом обустроен исключительно для лечения. На предыдущей, религиозной стадии смерть была явной и признанной, а сексуальность — запретной. Сегодня все наоборот.

На смерти основана любая власть и экономика. Раз политическая экономия есть наиболее последовательная попытка покончить со смертью, то ясно, что одна лишь смерть может покончить с политической экономией.

Литература:

1. Бодрийяр Ж.Символический обмен и смерть. — М., 2000

2. Всемирная энциклопедия: философия/ Главн. Научн. Ред. И сост. А.А. Грицианов. – М., Минск, 2001

источник - http://konservatizm.org/konservatizm/sociology/251110121708.xhtml

- 2 комментария

katehon

Кризис-2011: Вместо "фантазий Медведева"

Альтернативное Президентскому послание от Максима Калашникова (

![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=1) m_kalashnikov).

m_kalashnikov).

Скачать в бытовом качестве (172 Мб): здесь (плюс зеркало на Народе).

Cкачать в профессиональном качестве (1,26 Гб): здесь (плюс зеркало на Народе).

Скачать аудиозапись (26 Мб).

Смотреть: Vimeo, YouTube, Яндекс.Видео, Видео@Mail.Ru, В Контакте.- 2 комментария

katehon

Наследники Третьего Рейха

что происходит?, В мире, Великая Отечественная

В принципе, ничего нового. Просто подробности. Хотя, пожалуй, не просто. Это система.

.

В Соединенных Штатах разразился скандал после того как в распоряжение журналистов The New York Times попала полная версия доклада Министерства юстиции о взаимоотношениях американских властей с бывшими нацистскими преступниками. В течение четырех лет спеслужбы США пытались скрыть содержание доклада и допустили к публикации лишь сильно отредактированную версию, в которую не вошли наиболее «чувствительные» фрагменты 600-страничного исследования.

«Америка, которая всегда гордилась тем, что предоставляет убежище гонимым, оказалась убежищем и для гонителей», — утверждают американские юристы. В докладе говорится, что на территории Соединенных Штатов обосновались многие бывшие нацисты, опасавшиеся преследования в Европе, в том числе, и видные деятели Третьего рейха. Оказывается, покровительством ЦРУ пользовался один из идеологов холокоста, сотрудник гестапо и правая рука Адольфа Эйхмана Отто фон Болшвинг, который прожил в Америке до 1981 года. Американцев интересовали его связи в немецкой политической элите. В докладных записках ЦРУ обсуждалось, что ему следует делать, если о его прошлом станет известно: отрицать все или ссылаться на смягчающие обстоятельства. «Такой циничный подход американских спецслужб, — пишет The Nation, — является доказательством того, что в ЦРУ не испытывали угрызений совести по поводу сотрудничества с людьми, у которых руки были по локоть в крови». Еще один персонаж, которого приводят в пример авторы доклада, — это бывший руководитель нацистского военного завода Mittelwerk Артур Рудольф, который стал видным функционером НАСА и приобрел в США известность как отец ракеты «Сатурн-5». При этом американским спецслужбам было прекрасно известно, что на его заводе в Германии активно использовался подневольный труд.

«Крысиные тропы» и становление ЦРУ

После окончания войны многие нацистские преступники перебрались в Западное полушарие по так называемым «крысиным тропам» — тайным каналам, организованным католической церковью.