Тёрка в тагах

altai architecture arctic aviation belokurikha chelyabinsk chernyakhovsk dagestan gazprom history hpp icebreaker ind iran istanbul kaliningrad komi komsomolskonamur metallurgy metro mining mirny Moscow nature nizhnynovgorod novosibirsk nsk port railway report ships space spb svetlogorsk tiksi tobolsk tomsk tumen turkey tver velikiyeluki yakutia

Большая Тёрка / Мысли /

Личная лента

Gelio

Самарканд — древнейший город мира

Узбекистан, самарканд, архитектура

История Самарканда насчитывает более 2500 лет. Он видел разных великих правителей, пережил многочисленные войны, набеги и землетрясения. В современном Самарканде сохранились многочисленные древние памятники эпохи Тамерлана и его предков. Город, который называют Городом знаменитых теней притягивает внимание туристов и учёных.

1. Самарканд находится на юго-востоке страны, в...Читать далее... долине реки Зерафшан, в окружении Памиро-Алайских гор. Это третий по величине город в Узбекистане, а из-за обилия исторических памятников, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, он считается самым интересным туристическим местом страны.

2. Самарканд — один из древнейших городов мира, иногда его называют ровесником первых Олимпийских игр. Город был основан в 8 веке до нашей эры, именно в первые десятилетия этого века в Древней Греции начали проводить знаменитые состязания.

3. В античной истории Самарканд известен как столица древнейшего государства Согдиана. Также этот город был важной точкой Великого шёлкового пути, через который шла торговля между Китаем и странами Европы.

За свою долгую историю Самарканд пережил нашествия Александра Македонского и Чингисхана, набеги варваров и арабов. Во времена правления Тамерлана (1370—1499) Самарканд был столицей его империи. Именно в это время было построено большинство архитектурных памятников, которые до сих пор украшают город.

4. После Октябрьской революции город вошёл в состав Туркестанской АССР, а в 1925—1930 годах был столицей Узбекской ССР, позже уступив это место Ташкенту.

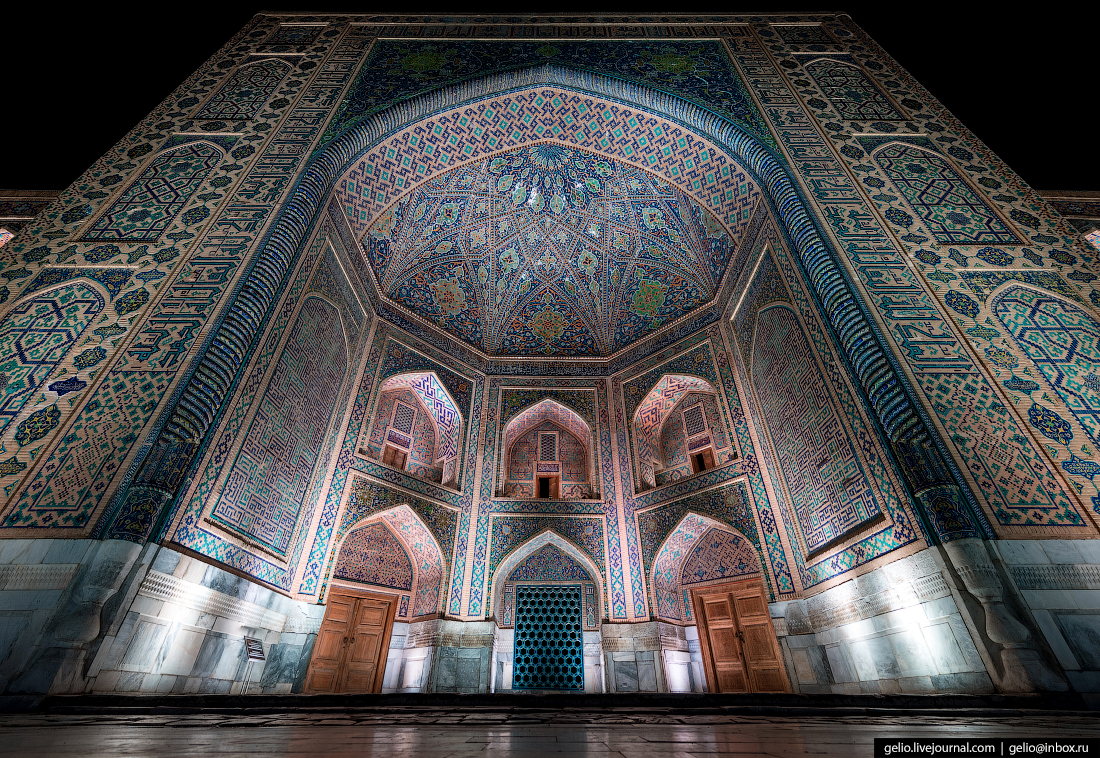

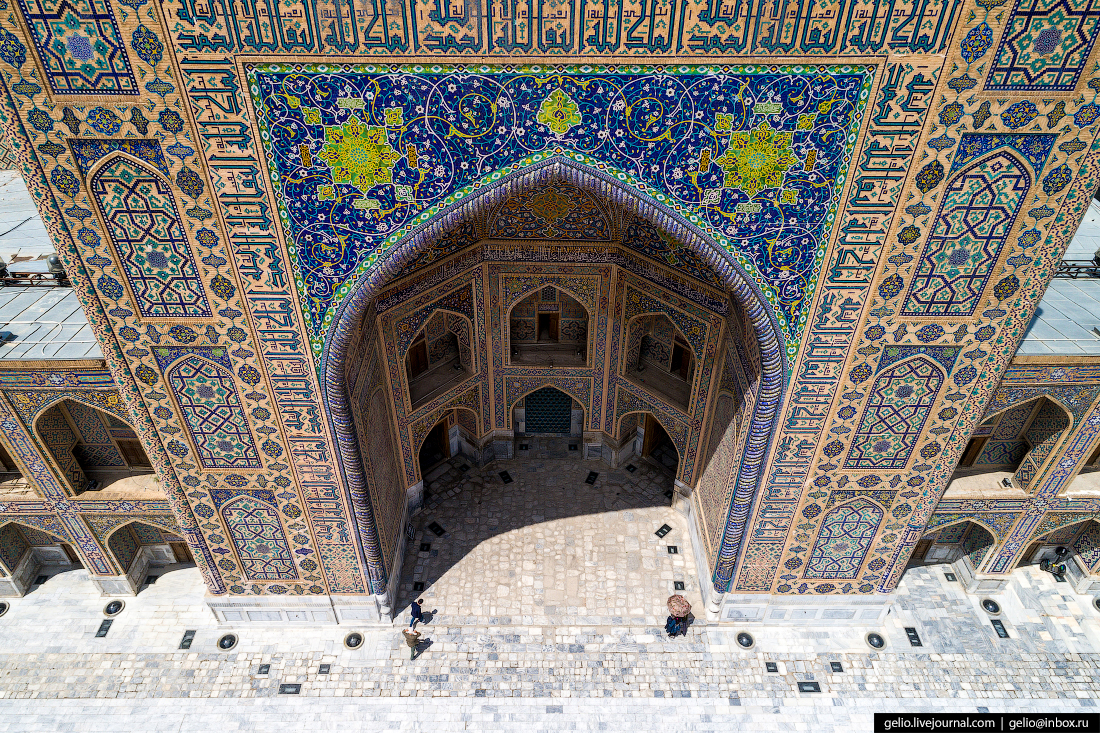

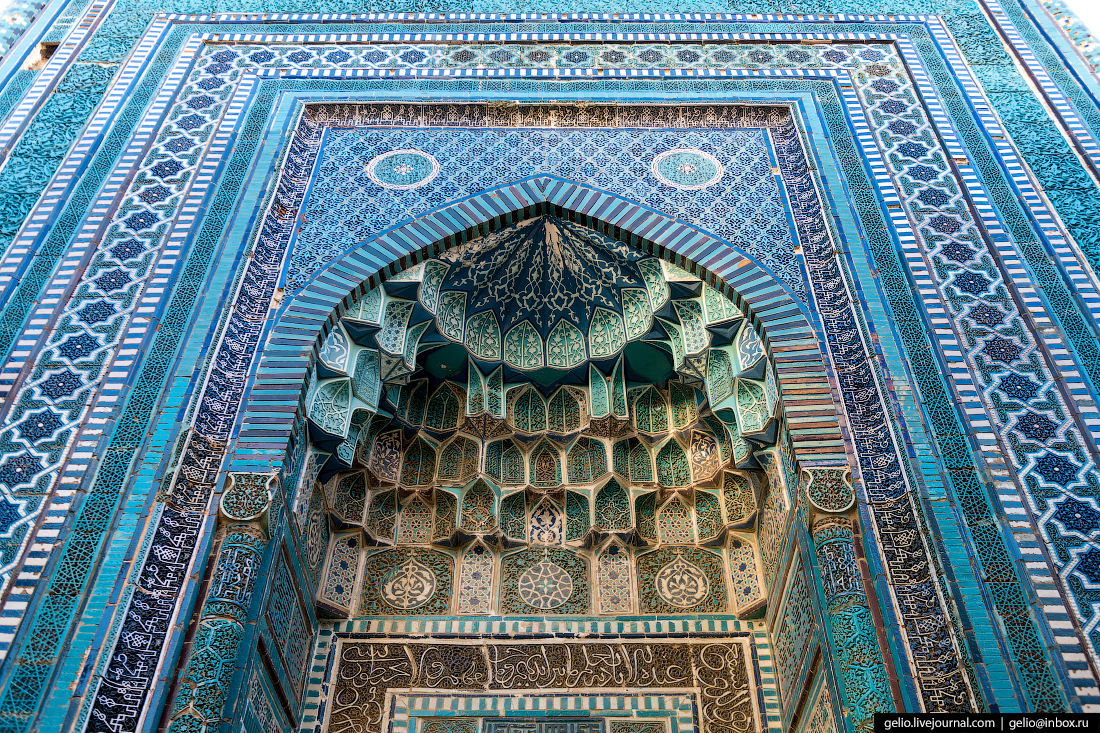

5. Регистан — площадь в центре города, окруженная комплексом из трёх медресе (мусульманских религиозных учебных заведений).

Площадь считается «сердцем» древнего Самарканда, дословно его название переводится как «песчаное место». В древности она действительно была покрыта песком.

6. Изначально никакого архитектурного ансамбля вокруг Регистана не было. На открытом пространстве власти собирали народ для оглашения указов, здесь велась торговля, проводились праздники, публичные казни и сборы армий.

7. Медресе Улугбека — старейшее сооружение площади Регистан. Дата начала его строительства точно не известна. Но в нише входного портала есть такая надпись: «Год 820 (1417). Да будет известно: это здание превосходнейшее и высочайшее из мест мира, совершеннейшее из построек по искусству и работе». Из неё учёные делают вывод, что в 1417 году здание медресе уже строилось, то есть начало работ приходится примерно на 1415 год.

8. Медресе построен во время правления Улугбека, внука Тимура. Он решил кардинально изменить облик Регистана и начал со строительства крупнейшего в Средней Азии исламского университета.

9. После окончания строительства медресе Улугбека стало одним из самых престижных университетов мусульманского востока 15 века. Именно благодаря ему Самарканд получил статус крупнейшего научного центра.

В учебном заведении читались лекции по математике, геометрии, логике, естественным наукам и богословию, а преподаванием занимались самые известные учёные того времени.

10. В первой половине 19 века медресе было разрушено сильным землетрясением, а в 1897 году, после ещё одной серии подземных толчков, здание превратилось в руины. С 20-х годов прошлого века памятник архитектуры постепенно реставрировали и отстраивали. Сейчас из первоначальных элементов здания отсутствуют наружные купола над угловыми аудиториями и юго-западный минарет. А северо-западный минарет сохранился лишь частично.

11. Старинные низкие двери.

12. Архитектурный ансамбль площади Регистан — одно из самых популярных мест у туристов.

13. Медресе Шер-Дор, возведенное через 200 лет после медресе Улугбека. Предполагалось, что это здание будет зеркальным отражением своего предшественника, но за 200 лет грунт просел, и новое медресе получилось чуть выше, однако визуально эта разница почти не видна.

14. Шер-Дор приказал построить хаким (правитель) Самарканда Ялангтуша Бахадура, он посвятил это здание своему духовному наставнику Ходжа Хошиму Дагбеди.

15. Ялангтуш хотел, чтобы медресе носило его имя, но этот вариант не прижился. В итоге памятник архитектуры получил название благодаря мозаике в виде двух золотистых тигров. Животные с солнцем на спине гонятся за белой ланью, их изображения расположены над входом в медресе.

Слово «шер» означает тигр (и лев), а полностью название переводится как «украшенное тиграми». Этот же художественный сюжет позже стал национальным символом Узбекистана.

16. Мозаика над главным входом в Шер-Дор.

17. Шер-Дор построено из кирпича, украшенного яркими орнаментами, а башни и стены полностью расписаны различными цитатами из Корана на арабском языке. Со временем часть оригинальной отделки была утеряна, однако архитекторы и историки пытаются приблизить вид современного Шер-Дора к оригиналу.

18.

19. Двор Медресе.

20. В основном в декоре наружных фасадов преобладают сложные геометрические узоры — гирихи, которые рассчитаны на восприятие издалека.

21. Медресе Тилля-Кари находится в северной части площади. Строительство здания, название которого переводится как «покрытое золотом» началось в 1646 году и продолжалось 14 лет.

22. Медресе Тилля-Кари — самое молодое из трёх духовных училищ, окружающих площадь. Архитекторы сделали лицевой фасад не таким массивным, как у остальных сооружений, благодаря этому медресе служит своеобразным фоном для всего ансамбля.

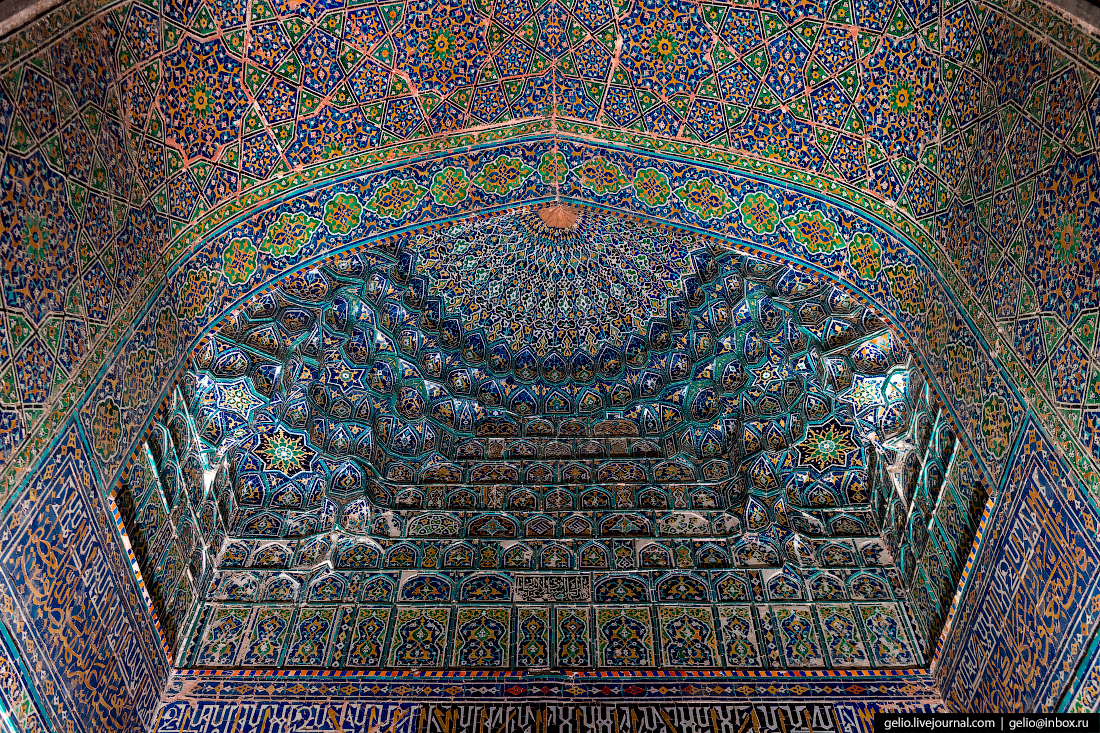

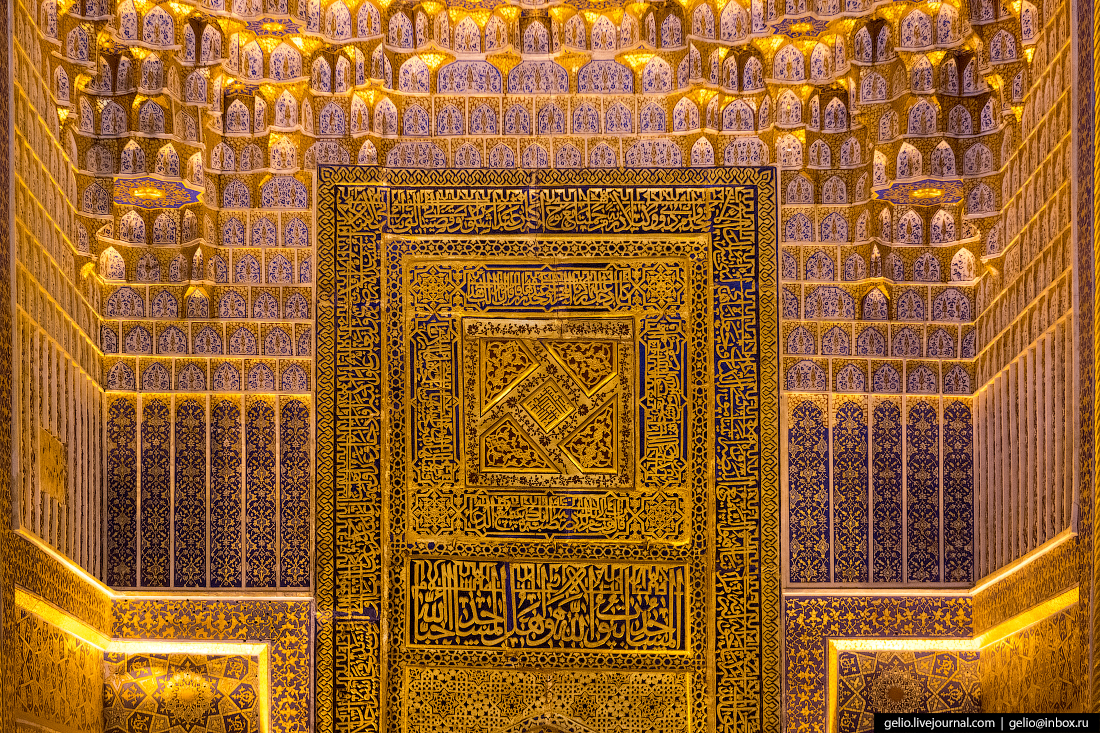

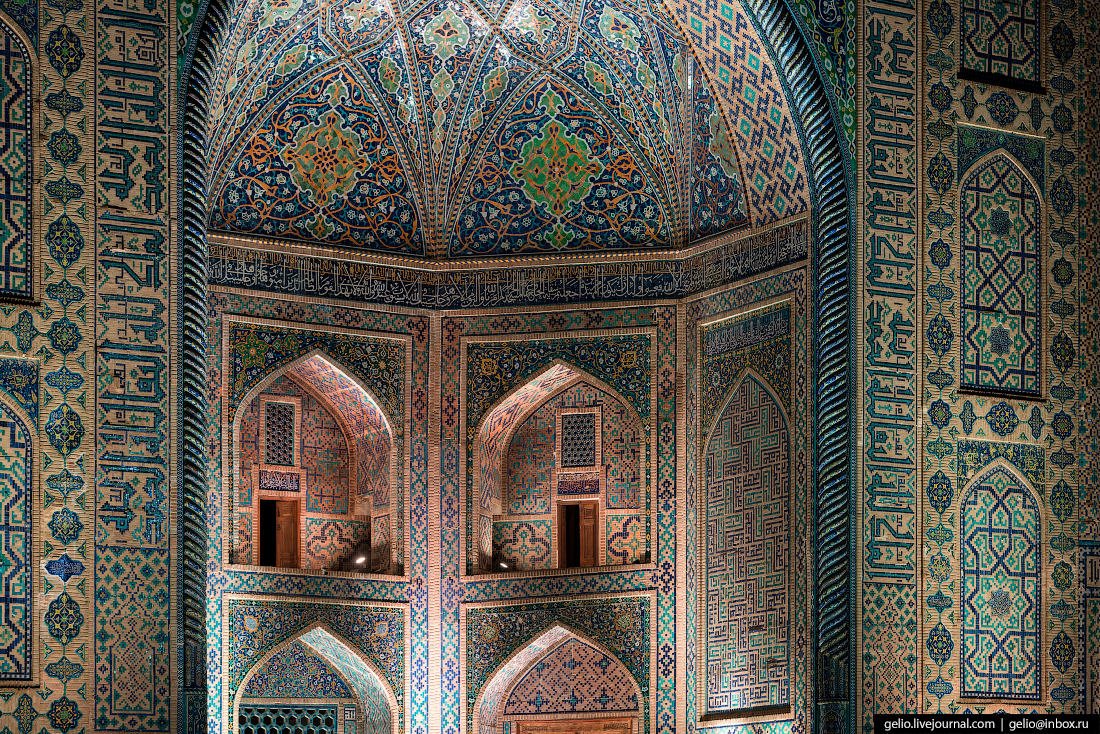

23. Мечеть этого медресе украшена особенно пышно: стены и купол полностью покрыты росписью в технике кундаль (мелкими растительными узорами) с огромным количеством позолоты.

24. Михраб — ниша в стене мечети. Она нужна для того, чтобы в ней молился имам, который должен стоять впереди остальных прихожан.

25. Михраб указывает направление на Мекку.

26. Боковая часть медресе Тилля-Кари.

27. К началу прошлого века большая часть облицовки медресе была разрушена. Восстановлением оригинального декора и сохранением уцелевших частиц занимались до конца 70-х годов.

28.

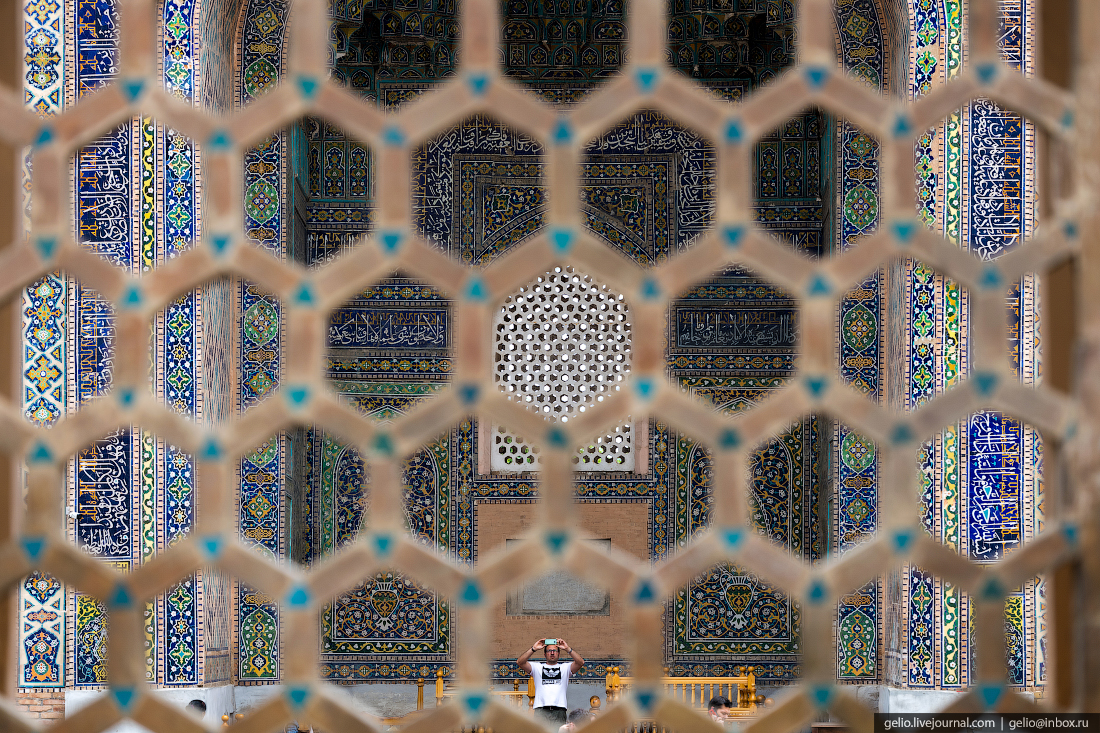

29. На один из минаретов медресе Улугбека можно подняться чтобы посмотреть на площадь с высоты и сделать фото.

30. Несколько раз в месяц на площади Регистан проводят лазерные шоу.

31. Шоу, поставленное специалистами из Германии, рассказывает об истории Узбекистана, от древности до нашего времени.

32. В 2001 году в числе других достопримечательностей Самарканда все три медресе внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

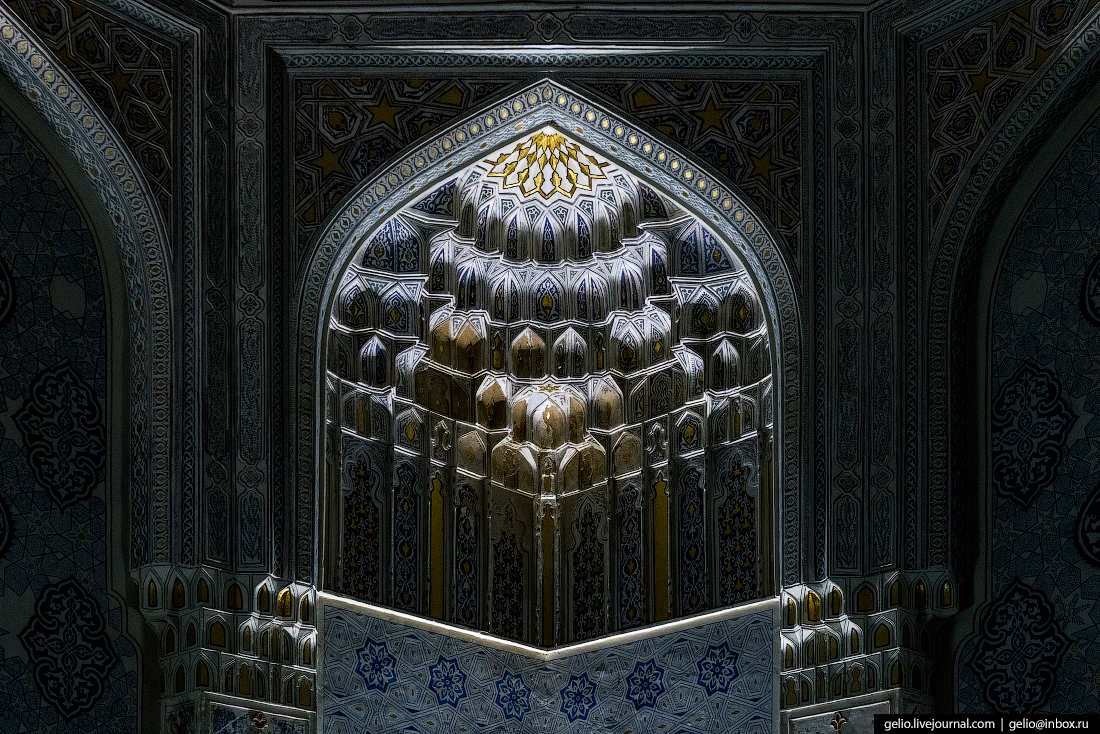

33. Мемориальный комплекс Шахи Зинда — это ансамбль из одиннадцати мавзолеев для знати. Их постепенно пристраивали друг к другу в течение 14–15 веков.

34. Своё название «Шох-и Зинда» (живой царь) комплекс получил благодаря легенде. В ней говорится, что двоюродный брат пророка Мухаммеда, Кусам ибн Аббас, пришёл в Самарканд со своим войском для утверждения ислама. Во время набега язычников Кусам был ранен стрелой, но сумел спрятаться в образовавшейся расщелине (по другой версии — в колодце) и остался жив.

35. Помимо родственников Тимура, здесь захоронено много святых, философов, мыслителей и учёных. В давние времена этот комплекс был одним из самых важных религиозных и культурных центров Азии. Среди мусульман даже допускалась замена паломничества в Мекку на посещение Шахи Зинда. Это связано именно с легендой о Кусаме ибн Аббасе.

36. При раскопках на территории комплекса нашли более старые строения 11–12 веков, так что история этого места началась гораздо раньше 14 века. Шахи Зинда — единственный в Самарканде археолого-архитектурный памятник, где, в том или ином виде, отразилась почти 25-вековая история города.

37. Двухкупольный мавзолей — одно из самых заметных зданий комплекса, которое относится к нижней группе построек. Раньше он назывался именем математика и астронома Кази-заде ар-Руми, учителя Улугбека. Но во время раскопок 1977 года археологи не обнаружили его останков. Теперь считается, что это усыпальница кормилицы Амира Тимура.

38. Мавзолей Ширин-Бека-ака, здесь покоится сестра Тимура.

39. Этот мавзолей украшен изящной наборной изразцовой мозаикой. При помощи работы с цветом мастера создали объёмное изображение: синие и голубые тона создают глубокий фон, а красный, желтый, оранжевый и белый цвета — передний план. Ещё стены украшает надпись, авторство которой приписывают Сократу: «Поистине люди мира этого подобны птицам радующимся».

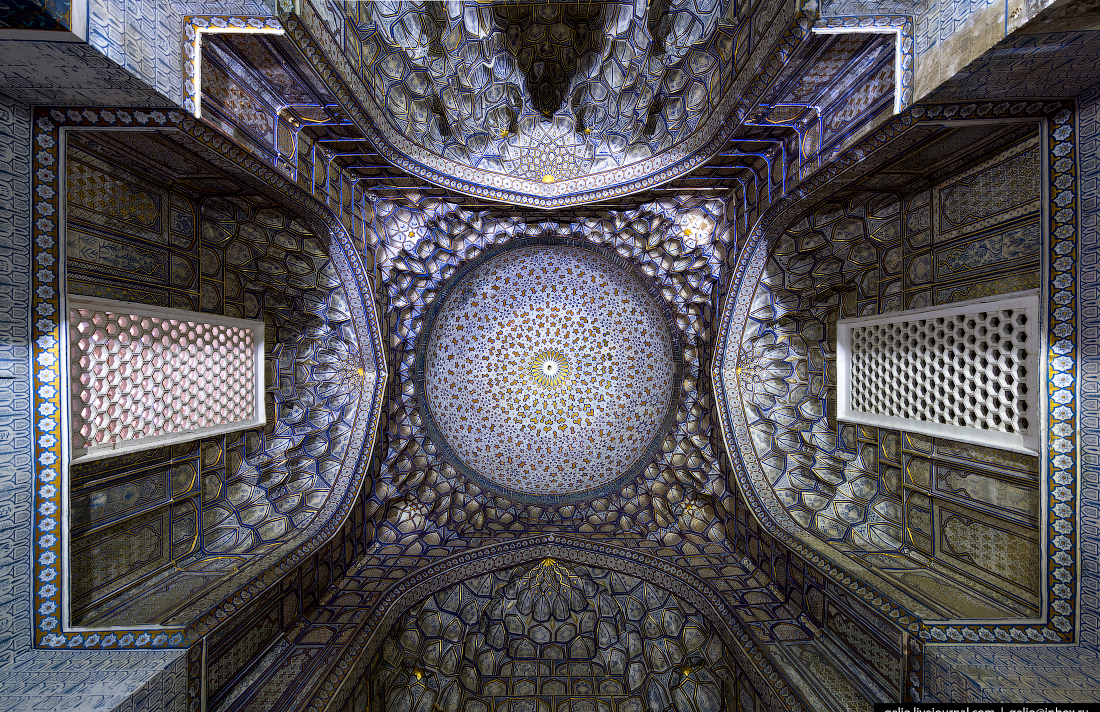

40. Купол мавзолея Шади-Мульк-ака, построенного в 1372 году для племянницы Амира Тимура. Это первая постройка времени правления Тамерлана, не только в самом комплексе, но и во всём Самарканде.

41. Средняя группа мавзолеев — это постройки времен Тимура, где похоронены его родственники, видные военные и религиозные деятели. Здесь же были найдены руины построек 11 века.

42. В древности арабские захоронения не декорировали цветной плиткой и росписями, поэтому помещение для паломников, прибывших к могиле Кусама ибн Аббаса, пришлось украшать в более позднее время.

43. На территории комплекса женщины должны носить длинную одежду и скрывать голову паранджой или платком.

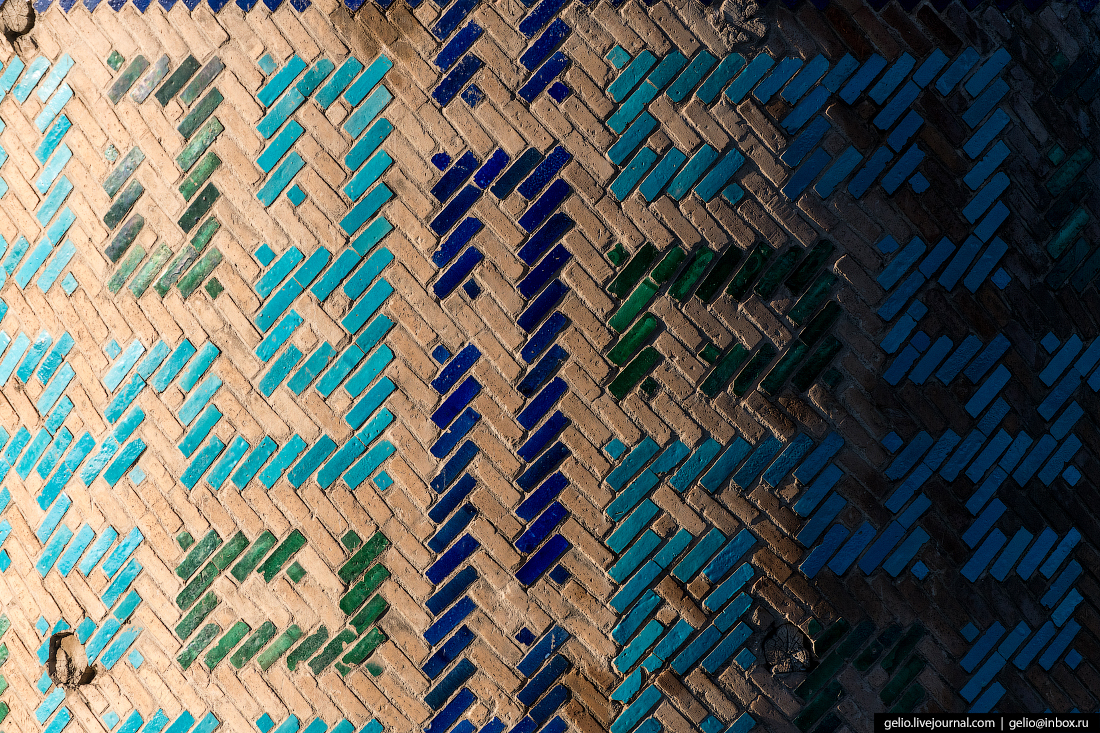

44. Традиционный узор на кирпичной стене.

45. Летом в Самарканде часто стоит 40-градусная жара, а зимой столбик термометра колеблется между -5 и +6 градусами. Хотя порой случаются заморозки до -20 градусов.

46. Соборная мечеть Биби-Ханум, в 1399 году её начали строить по приказу Тамерлана, который вернулся из победоносного похода в Индию.

47. Считается, что мечеть получила название в честь любимой жены Тамерлана.

48. Биби Ханум стала самой большой мечетью во всей Средней Азии. Её размер сопоставим с Миланским собором. Уже через несколько лет после окончания строительства здание начало разрушаться под собственным весом, а после землетрясения 1897-го года — превратилось в руины, как и многие постройки Самарканда.

49. Восстановить мечеть из руин удалось только в конце прошлого века.

50. Отчасти воссоздать оригинальную мозаику и роспись на древних зданиях, а также отстроить памятники после землетрясений удалось благодаря снимкам фотографа Сергея Прокудина-Горского. В 1907 году он, вместе с Русским географическим обществом, поехал в Центральную Азию, чтобы поснимать солнечное затмение в горах Тянь-Шаня. Из-за большой облачности сфотографировать затмение не удалось, зато Прокудин-Горский, который в то время сильно увлекался цветной фотографией, сделал большой репортаж о Самарканде и очень реалистично передал цвета местной архитектуры.

В его объектив попала и полуразрушенная мечеть Биби Ханум, которую через полгода уничтожило очередное землетрясение.

51. Купол мечети Биби Ханум.

52. Мавзолей Биби Ханум, он находится напротив соборной мечети. Ритуальное здание построили для матери и жены Тимура, а также других женщин из рода Тимуридов.

53. Сиабский базар расположен недалеко от мечети Биби Ханум. Вход на эту огромную торговую площадь выполнен в виде трехстворчатой арки с мозаикой в сине-голубых тонах. Торговые ряды защищены навесами. Летом они спасают от палящего солнца, а зимой — от ветра и дождя.

В основном здесь продают фрукты, овощи, сухофрукты, орехи, специи и знаменитые узбекские лепешки. Многие местные жители просто приходят на базар чтобы пообщаться и обсудить последние новости.

54. Фамильный некрополь Тимуридов или мавзолей Гур-Эмир.

55. В Гур-Эмир находятся могилы самого Тимура, его сыновей Шахруха и Миран-шаха, внуков Улугбека Мухаммад Султана, а также многих других членов семьи.

56. Название мавзолея переводится на русский как «гробница эмира».

57. Во время своего правления Улугбек установил на могиле Тамерлана надгробную плиту из темно-зелёного нефрита, на которой высечено предупреждение: «Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет».

58. Улугбек был очень образованным правителем, который очень преуспел во многих точных и естественных науках. Его главная работа — «Новые астрономические таблицы», описывает теорию астрономии и координаты свыше 1000 звёзд. Таблицы известны в Европе, Индии и Китае, в 1665 году их издали в Оксфорде.

Чтобы наблюдать за небесными светилами Улугбек построил здание обсерватории.

59. Обсерватория не сохранила своего первоначального вида. Исторически она имела форму цилиндра, с высотой 30 метров и диаметром 46 метров. Внутри был расположен огромный секстант, с помощью которого проводились измерения звёздного неба.

60. Мавзолей Ходжа-Данияра (святого Даниила). По легенде именно здесь захоронен прах ветхозаветного пророка, которого почитают три мировые религии: христианская, мусульманская и иудейская.

61. Гроб пророка в мавзолее Ходжа-Данияра.

Останки Даниила привез в Самарканд Амир Тимур. По легенде, лошадь, которая везла прах пророка, сама остановилась на том месте, где ныне находится гробница. Тимур решил похоронить святого именно там. Ещё предание гласит, что от удара лошадиного копыта забил целебный родник.

После постройки мавзолея, чудеса не закончились: могила пророка начала расти, и сейчас достигает 18 метров.

62. Жилая застройка Самарканда довольно простая, в основном это одноэтажные кирпичные дома.

63. В 1213 году, во время путешествия в Китай, в Самарканде побывал великий путешественник Марко Поло.

64. В основном жители Самарканда исповедуют ислам, однако на территории города действуют четыре православные церкви, католический собор, две синагоги и буддистский храм.

65.

Смотрите также:

Ташкент с высоты — самый большой город в Средней Азии

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Ленские столбы — каменный лес Якутии

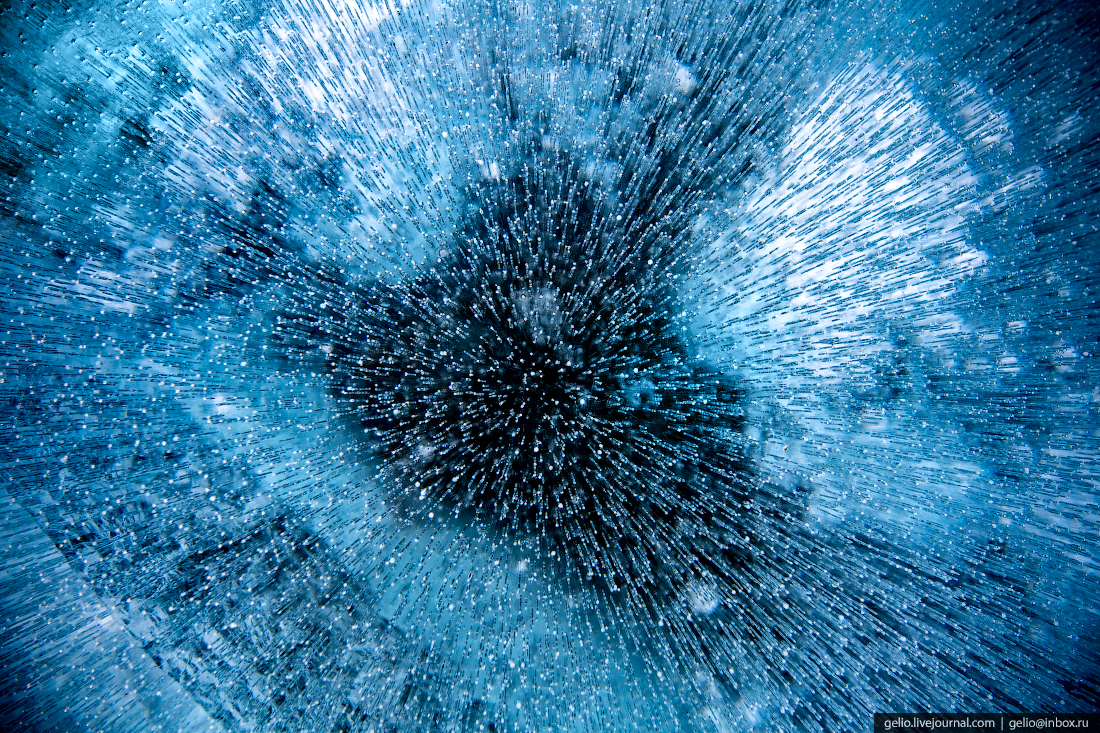

Высокие отвесные скалы возвышаются вдоль одного из берегов реки Лены в Хангаласском улусе Якутии и буквально завораживают туристов. Необычная форма этого «забора» формировалась веками: эрозии, ветра, резкие перепады температур разрушали известняковое плато, образуя разломы и шлифуя каменные глыбы. В результате природа создала уникальное явление, которое входит в наследие ЮНЕСКО и охраняется...Читать далее... государством.

1. Ленские столбы — высокие вытянутые вверх скалы, которые громоздятся вдоль берега реки Лена на десятки километров. Учёные определили, что горный массив, который позже превратился в это зрелищное природное явление, начал формироваться 560—540 млн лет назад. А сами столбы со своей нынешней формой рельефа появились гораздо позже — около 400 тыс. лет назад. В геологии они считаются сравнительно молодым явлением.

2. В 1994 году на этом месте официально открыли природный парк «Ленские столбы», в который также входит огромная зона заповедных лесов с редкими растениями и животными. Парк располагается на берегу рек Синей, Буотамы и Лены.

В 2018 году статус парка повысился и его признали национальным. Это значит, что сейчас Ленские столбы входят в число самых охраняемых природных мест России. Признание на федеральном уровне очень важно, теперь парк сможет получать больше ресурсов, которые позволят развивать экотуризм и сохранять уникальную природу Якутии.

3. Скалы природного парка состоят из красного песчаника, в некоторых местах он успел обрасти деревьями.

4. На языке местных жителей столбы называют Туруук Хайалара, что переводится как «Горы восставших богов». Причём с научной точки зрения такое название выглядит довольно точным: массив действительно поднялся в результате возвышения части Сибирской платформы.

5. Когда-то у подножья Ленских столбов располагалось мелководное тёплое море, которое омывало древний Сибирский континентальный участок, а позже высохло. Именно его обитатели сформировали скалы останками своих скелетов и раковин.

6. Зимой температура воздуха на территории парка может опуститься до –65 градусов, а летом здесь периодически стоит жара в +35 градусов.

7. На территории парка можно встретить лагерштетты — места, в которых из-за особых природных условий сохранились окаменелости со скелетами и мягкими тканями. Всего в мире есть только три подобных участка, помимо Якутии они расположены в Канаде и Китае.

8.

9. Кое-где на столбах сохранились фрагменты рисунков древних людей.

10. Возраст рисунков составляет около 5–8 тысяч лет. Рисовать на камне дозволялось только шаманам. Поэтому многие изображения представляет собой мистические знаки — шаманские бубны, символы других миров. Также на камнях встречаются нарисованные животные и люди.

11. Большинство писаниц выполнялись так, что даже сейчас их можно разглядеть только при определенном освещении. Многие рисунки скрыты от постороннего глаза в каменных нишах и гротах, под которыми размещены жертвенники.

12. Некоторые антропологи и археологи предполагают, что именно здесь могла зародиться «колыбель человечества». Такие выводы были сделаны после того, как вдоль реки Лена обнаружили древнейшие орудия труда.

13. Высота скал достигает 200 метров, что соизмеримо с высотой 60-этажного здания.

14. Ленские столбы стали активно посещаться учёными, а затем туристами только в начале прошлого века. Поэтому действия людей ещё не успели сильно повлиять на уникальную природу. Местные власти стараются максимально сохранить экосистему парка.

15. Многие близлежащие турбазы запрещено покидать без разрешения, ещё, чтобы не испугать диких животных, после 23:00 в парке нельзя шуметь. А курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

16. В давние времена это место считалось священным. Простым смертным строго запрещалось приближаться к столбам. Считалось, что за это на них обрушится небесная кара.

Приходить в священное место могли только старейшины и шаманы. Скорее всего, древние люди испытывали трепет перед этими скалами из-за их необычной формы: издали они напоминают окаменевших людей.

17. Смотровая площадка природного парка, её высота над уровнем реки — 220 метров. Кружным путём сюда ведёт длинная благоустроенная тропа с настилами, ступеньками и перилами.

18. Река у подножия столбов служит зеркалом, благодаря чему скалы кажутся вдвое больше.

19.

20.

21. Туристам иногда рассказывают легенду о том, что в горах и по берегам реки ходит снежный человек. На поясе у него висит мешочек со снадобьем из шерсти и когтей животных. Он может напасть на неугодных, помочь заблудившимся, или показать, где спрятан клад.

22. На территории парка растет 21 вид редких и исчезающих «краснокнижных» растений.

23. Из фауны парк населяют медведи, росомахи, белки, рыси, ондатры, зайцы, беркуты, филины, белые цапли и соколы. В водах Лены водится много разной рыбы, среди которой есть ценные виды: осётр, хариус, нельма.

24. Много раз учёные находили здесь скелеты древних животных: мамонта, бизона, ленской лошади, шерстистого носорога.

25. Из-за обилия подобных находок Ленские столбы называют «памятником земли».

26. Все образования выглядят по-разному: в зависимости от степени выветренности, породы распадаются на столбы, шпили, скалы и башни.

27. Вид на реку Лена.

28. Летом вдоль столбов организуют сплавы на байдарках и резиновых лодках.

29. Экологические маршруты и тропы разработаны таким образом, чтобы познакомить туристов со всеми природными явлениями парка. Здесь можно посмотреть на сами столбы, песчаные дюны тукуланы, а также понаблюдать за животными и растительным миром.

30. Когда-то на территории Якутии паслись огромные стада бизонов. Со временем через Чукотку они переселились в Северную Америку и обитают теперь только в Канаде. Чуть больше 10 лет назад правительство Канады подарило национальному парку 26 бизонов, которые живут на специально огороженной территории в устье реки Буотама.

31. От Ленских столбов до ближайшего небольшого города Покровска 104 км. До столицы республики города Якутска — около 170 км.

32. Еще одна из достопримечательностей заповедника — стоянка древнего человека в устье ручья Диринг-Юрях, именно там учёные нашли каменные орудия труда.

33. У реки Лена есть собственный праздник, его отмечают 2 июля.

34. Когда группы туристов прибывают к центральному входу в природный парк, по якутским традициям для них проводится обряд очищения и благословления на месте, которое считается энергетически сильным, так как располагается на пересечении глубинных разломов земной коры.

35. В год Ленские столбы привлекают около 30 тысяч туристов.

36.

37. У реки, особенно там, где долина сужается, постоянно дует сильный ветер.

38. Новичкам советуют обязательно посмотреть на столбы при разном освещении: утром глядя на них можно испытать почти медитативное умиротворение, а на закате скалы наоборот приобретают зловещие очертания.

39.

40.

41. Самое тёплое и благоприятное время для летней поездки к столбам — период с конца июня до середины августа. В сентябре и мае здесь бывают заморозки до -5 градусов.

42. Как и в остальной Якутии, в парке встречаются области вечной мерзлоты, в которых грунт промерзает на 100–700 метров.

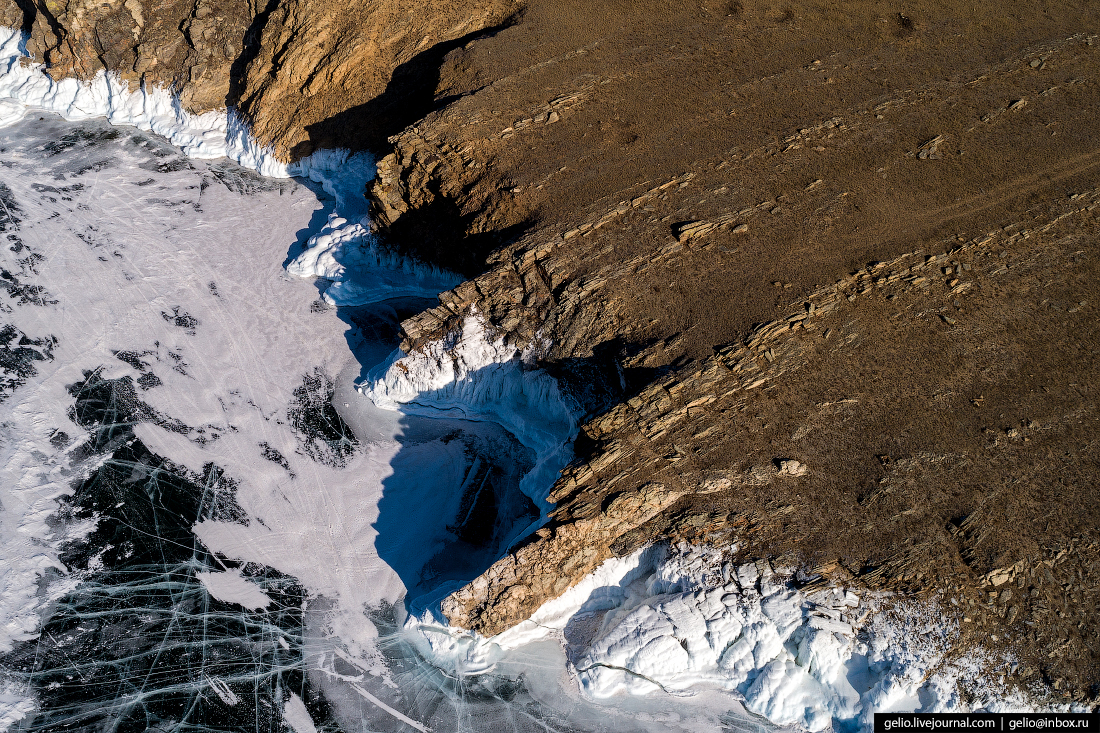

43. Зимой, когда Лена замерзает, добраться до Ленских столбов можно на автомобиле прямиком из Якутска. А летом путешественники доезжают на машине до села Булгунняхтах или Еланка, а дальше плывут в сторону парка на моторной лодке или катере.

44.

45.

Большое спасибо советнику Главы ГО «Город Якутск» Веронике Высоких и пресс-секретарю главы лавы ГО «Город Якутск» Алексею Толстякову за помощь в организации фотосъемки!

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Производство вертолётов на Улан-Удэнском авиационном заводе

ind , уланудэ, Авиация, промышленность

В Бурятии расположено уникальное для России предприятие, способное выпускать как самолёты, так и вертолёты. Это Улан-Удэнский авиационный завод, который сегодня производит известные машины типа Ми-8/171.

АО «У-УАЗ» — градообразующее предприятие для двух посёлков с населением более 60 тысяч человек и один из ведущих заводов в российском оборонно-промышленном комплексе. Его продукция успешно...Читать далее... эксплуатируется не только в нашей стране, но и более чем в 40 государствах Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Австралии и Океании.

1. Улан-Удэнский авиационный завод основан в 1939 году. Начинал как авиаремонтный и филиал Иркутского авиационного завода, в годы войны стал самостоятельным заводом №99 и освоил производство истребителей Ла-5 и Ла-7 — они стали главной ударной силой ВС СССР. С 1956 года одновременно с самолётами на заводе стали выпускать вертолёты.

2. За 80 лет работы завод сотрудничал практически со всеми отечественными авиационными ОКБ — Петлякова, Лавочкина, Микояна и Гуревича, Антонова, Яковлева, Бериева, Сухого, Миля, Камова. Всего на предприятии произвели более 8,5 тысяч самолётов и вертолётов военного и гражданского назначения.

3. Сегодня предприятие активно модернизирует производство и предлагает рынку новые модификации своего знаменитого вертолета. Так появилась военная модель Ми-8АМТШ-В, которую неофициально называют «Терминатор», «арктический» вертолёт Ми-8АМТШ-ВА и сертифицированный вертолёт среднего класса Ми-171А2.

4. Вертолёты производства АО «У-УАЗ» много раз становились лауреатами и победителями Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В 2014 году Ми-171 получил высшую награду конкурса — приз «Гордость Отечества». Сам завод награждён почётными знаками «За достижения в области качества» и «Отличник качества».

5. Механосборочный завод (МСЗ-146). Здесь на станках высокопроизводительной обработки изготавливают детали к летательным аппаратам: от болтов и гаек до крупногабаритных элементов, таких как шпангоуты (ребра жёсткости фюзеляжа) или ступицы виброгасителя.

6. С помощью станков с цифровым программным управлением можно максимально сократить ручной труд.

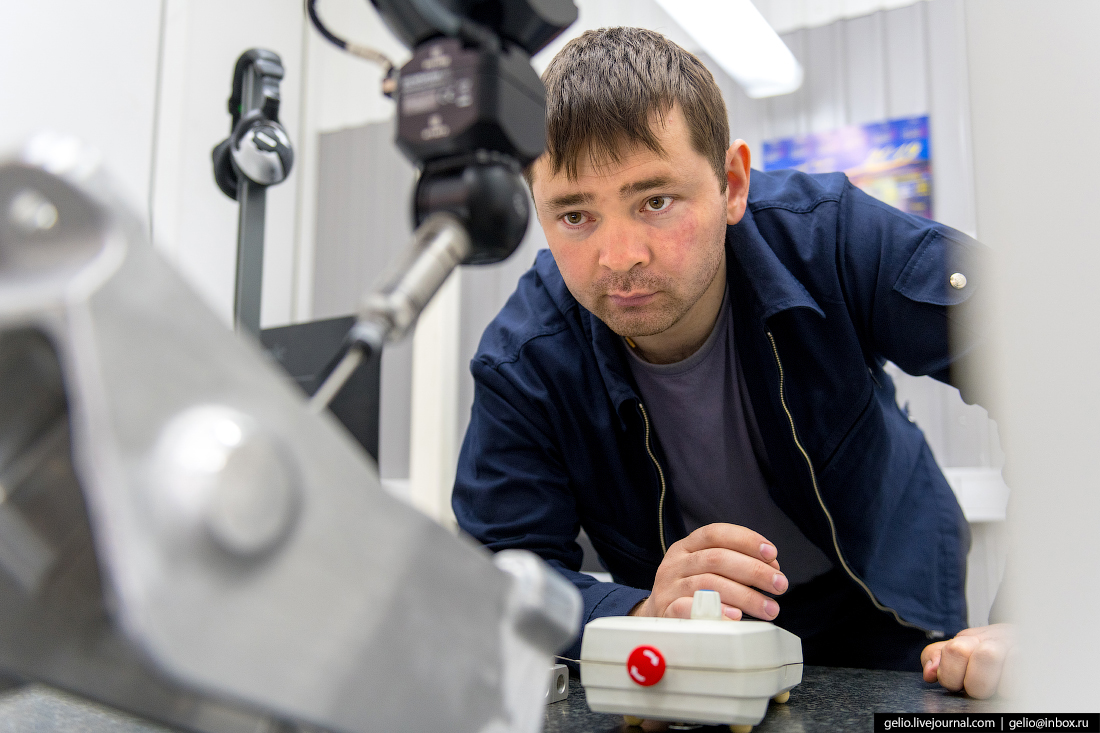

7. Точность изготовленных деталей контролируется современными измерительными средствами. Портальная координатно-измерительная машина Hera NT 15-9-7 относится к их числу.

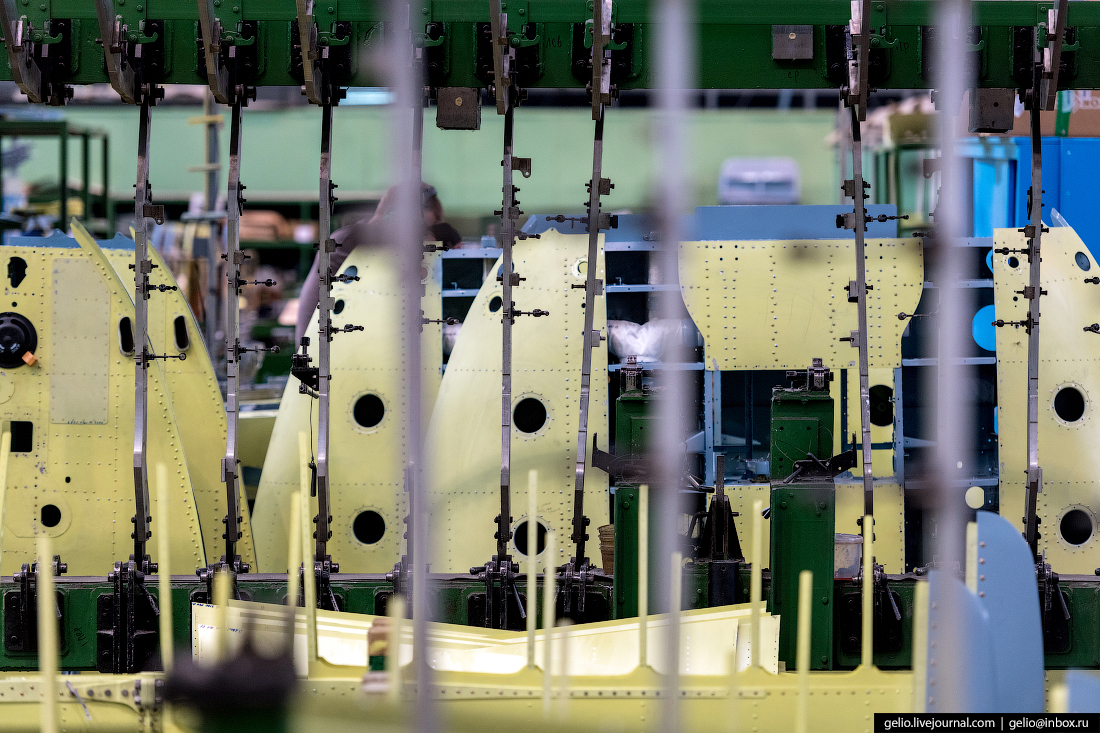

8. В заводе агрегатной сборки отдельные части будущего фюзеляжа вертолёта собирают в единое целое.

9.

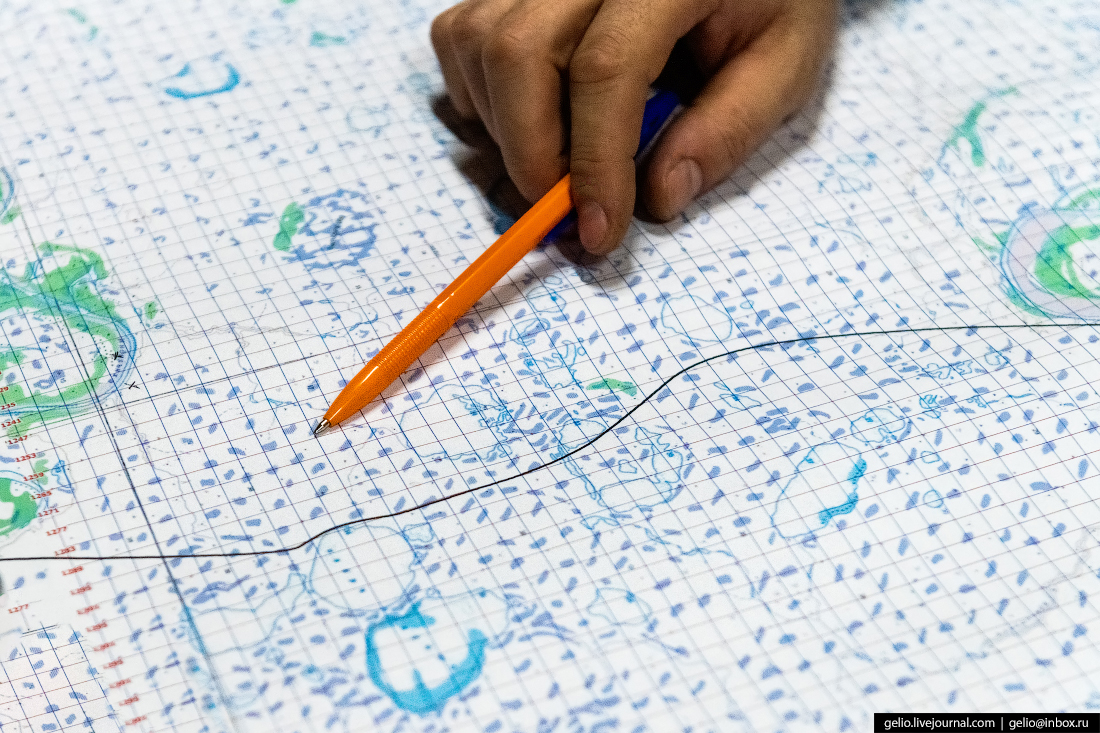

10. Стапельная сборка средней части вертолёта. Основной специалист ЗАСа — сборщик-клёпальщик. Он получает детали и по чертежу собирает весь агрегат или отдельные узлы, а также монтажно-трассовые схемы. Это очень ответственная профессия, ведь даже небольшой недочёт в работе может спровоцировать аварию.

11. Вертолёт, в зависимости от конфигурации, состоит примерно из 40 тысяч деталей. Только заклёпок и болтов на один летательный аппарат уходит около 2,5 тысяч.

12.

13. Работы внутри хвостовой балки вертолёта.

14. Сборка грузового пола фюзеляжа.

15. Работа в кабине Ми-171.

16. На предприятии работают около 5 500 человек. Средняя зарплата заводчан с начала 2019 года составляет 49 244 рублей. Это выше, чем в целом по региону, где средний размер оплаты труда — 35 585 рублей в месяц.

17. Подготовка средней части фюзеляжа к внутренней отделке.

18. Транспортировка фюзеляжа вертолёта на следующий этап сборки.

19. Во время сборки все вертолёты окрашены в одинаковый фисташково-жёлтый цвет. Такой оттенок им придаёт грунтовка. Ей покрывают листы обшивки после обработки специальным раствором, предотвращающим коррозию.

20. На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества: вертолёты проходят многоступенчатый контроль на каждом этапе изготовления.

21. Чтобы протестировать вертолёт на герметичность, его несколько раз помещают под дождевальную установку.

22. Во время дождевания кабина проверяется на течи под давлением 4 атмосферы.

23. Вертолёт, прошедший такое испытание, может успешно использовать в тропическом климате под сильнейшими ливнями.

24.

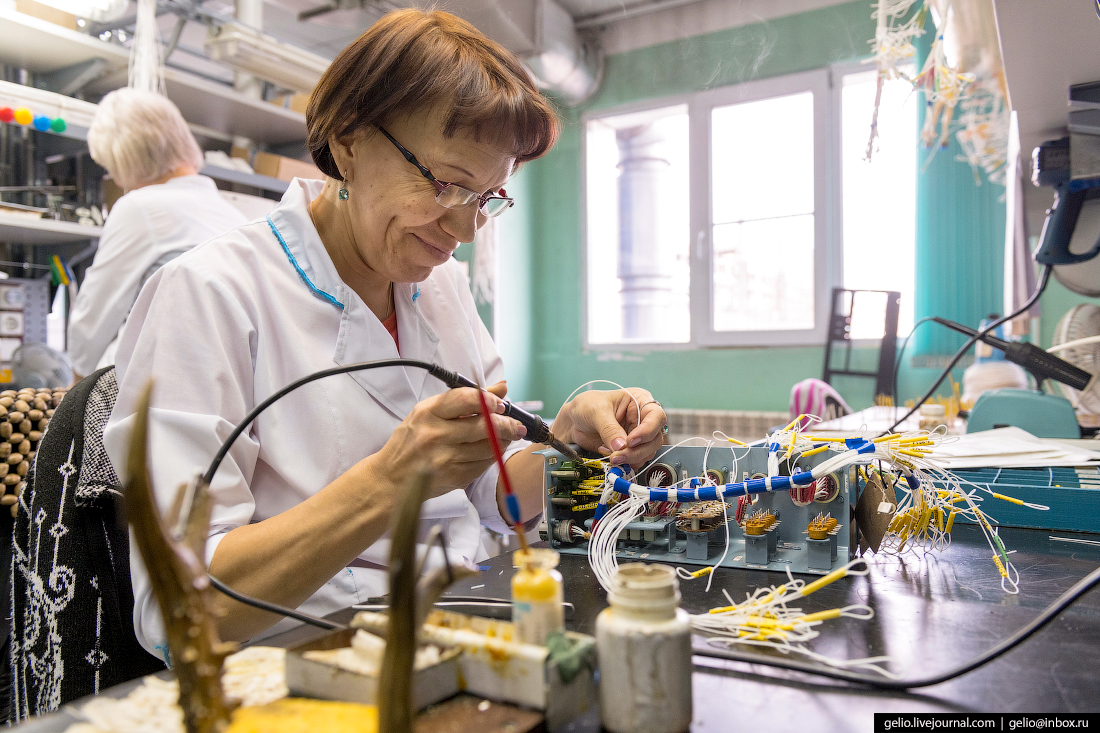

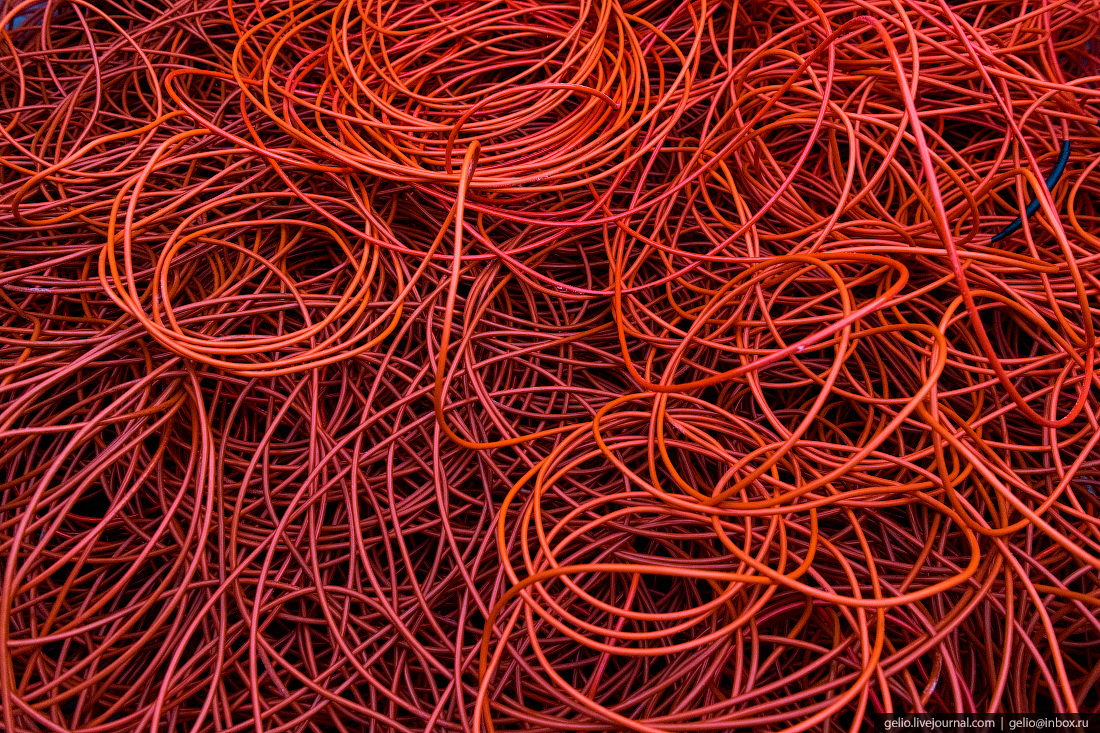

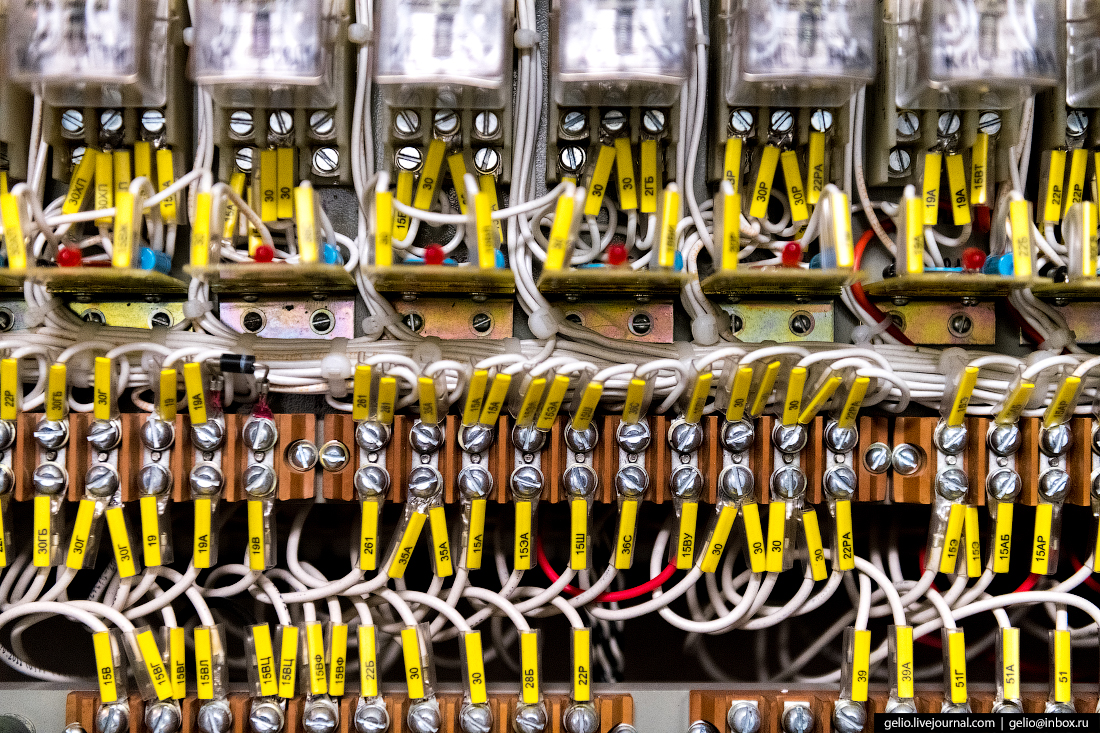

25. Чтобы собрать систему электроснабжения вертолёта, требуется около 100 километров проводов. Они объединяются в жгуты, которых может быть от 200 до 250 — в зависимости от конфигурации винтокрылой машины.

26. Электромонтаж распределительной коробки самолётного переговорного устройства (РК СПУ).

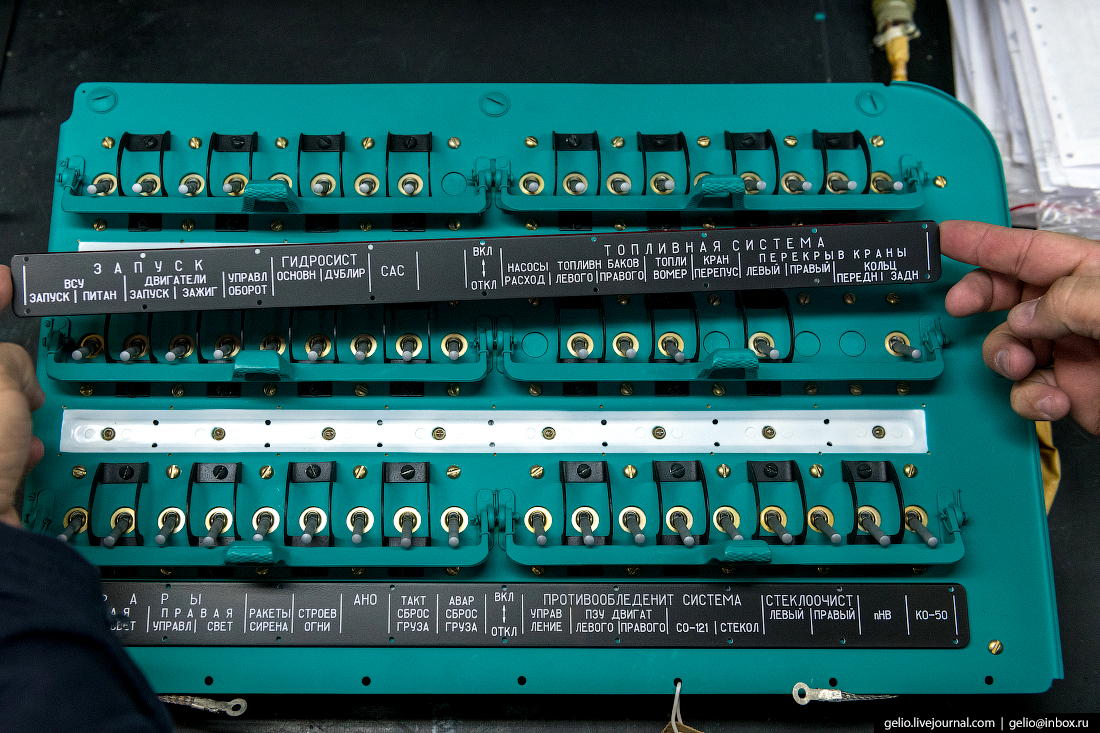

27. Сборка одной из панелей управления в кабине пилотов.

28. Цех окончательной сборки, где металлическая махина превращается в жизнеспособный летательный аппарат. Именно здесь вертолёт получает своё «сердце» — мотор. Здесь же происходят монтаж трансмиссии и электрооборудования, установка топливной и гидравлической систем, настройка бортовой электроники.

29. На вертолёт устанавливают двигатель.

30. Машина перемещается по цеху с помощью автономного радиоуправляемого тягача.

31. Здесь на вертолёт устанавливают жгуты, приборные доски, пульты, редукторы, двигатели, агрегаты силовой системы и радионавигационное оборудование.

32. Конструкторы авиационного завода дорабатывают каждый вертолёт под требования конкретного покупателя. В прошлом году на предприятии выпустили более 60 машин в 17 различных вариантах.

33. Задача конструктора — определить, что именно нужно улучшить и как это сделать. Этот отдел отвечает за проектирование, изготовление и постоянную модернизацию всей авиатехники завода.

34. Так выглядит лётно-испытательная станция (ЛИС). По сути, это самое последнее звено в производственной цепи. Здесь на вертолёт навешивают лопасти, а затем «прогоняют» все его системы и производят наземную отработку двигателя. Именно на ЛИСе машина совершает первые движения в пространстве, получает бортовой номер и формуляр.

Методику испытаний разрабатывает лётно-экспериментальная группа. Она состоит из инженеров, которые составляют программу полётов (например, на дальность или расход топлива).

35. Готовый вертолёт.

36. Вертолёт Ми-171 — это модификация знаменитого Ми-8. Его экспортный вариант Ми-171 используется в более чем в 40 странах мира.

37. Внешне Ми-171 похож на Ми-8, однако по техническим характеристикам он ощутимо превосходит своего предшественника. Этот вертолёт имеет более мощную силовую установку и удлиненный фюзеляж. Он быстрее набирает высоту и может перевозить гораздо больше грузов. Ещё Ми-171 способен выполнять полёты при сложных метеоусловиях, к примеру одна из его модификаций Ми-8АМТШ-ВА создана специально для работы в Арктике.

38. Авиационный учебный центр У-УАЗ, где проходит подготовку и повышает квалификацию лётный и инженерно-технический персонал. Здесь установлен тренажёр вертолёта Ми-171.

Кроме теории и непосредственной лётной практики, программа учебного центра по требованиям Росавиации включает обязательные занятия на этом устройстве.

39. Полёт на тренажёре максимально приближен к реальному. Упражнения на нём помогают членам экипажа отработать действия в чрезвычайных ситуациях — например, при отказе двигателей.

40. Своё будущее предприятие связывает с лёгким однодвигательным вертолётом VRT500, производство которого начнётся в 2022 году. Ещё на заводе планируют выпускать многоцелевые самолёты ТВС-2ДТС («Байкал»), которые будут использоваться в малой авиации. Эта модель зародилась в новосибирском СибНИА им. Чаплыгина.

41. Леонид Яковлевич Белых - директор Улан-Удэнского авиационного завода с 1998 года.

42. Скоро на базе вертолёта Ми-171А2 начнут производить его оффшорную версию, предназначенную для работы на шельфе. А в рамках межправительственного договора между Россией и Индией на У-УАЗ начали производство лёгких многоцелевых вертолётов Ка-226Т для ВВС этой страны. Согласно документу, Индия должна получить 200 вертолётов, из них не менее 140 будут выпущены на совместном предприятии.

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Новочеркасский электровозостроительный завод: производство локомотивов в Ростовской области.

ind , промышленность, ржд

Большую часть пассажирских и грузовых локомотивов, курсирующих по российским железным дорогам, делают на Новочеркасском электровозостроительном заводе. Это предприятие входит в число крупнейших технологических компаний России и обеспечивает работой огромное количество жителей Новочеркасска. Именно на НЭВЗе производят локомотив 4ЭС5К семейства «Ермак» — самый мощный в мире грузовой электровоз....Читать далее...

1. Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) производит грузовые и пассажирские локомотивы. Предприятие основано в 1932 году, и изначально здесь строили паровозы. В предвоенные годы и во время Великой отечественной войны (в эвакуации) на нём выпускали пушки, ремонтировали танки и даже строили самолёты.

Сейчас предприятие входит в состав холдинга АО «Трансмашхолдинг» и занимает 60% российского рынка магистральных электровозов, а на электрифицированных железных дорогах СНГ и ближнего зарубежья 80% перевозок осуществляется машинами, произведенными на НЭВЗ.

2. За последние 5 лет на заводе выпустили более 2200 электровозов различных типов. Чтобы справляться с такими объёмами, с 2017 года на предприятии, как и во всём холдинге, проходит большая технологическая трансформация. Здесь создают цифровые копии заводов, строят единую IT-инфраструктуру, внедряют новые системы мониторинга и оцифровывают продукцию, к примеру на НЭВЗ делают конструкторскую документацию и модели локомотивов в 3D.

3. НЭВЗ — один из крупнейших работодателей Ростовской области, на предприятии трудится около 9 тысяч человек. Для сравнения: всего в Новочеркасске проживает 168 тысяч человек.

4. Производственный комплекс НЭВЗ охватывает весь процесс изготовления локомотивов. В состав заводского хозяйства входят цеха основного и вспомогательного производства, метрологический, вычислительный и учебный центры. Для испытания электровозов у предприятия есть обкатное кольцо 7,4км .

5. У завода есть собственное литейное производство. Оно нужно для того, чтобы делать заготовки и литые детали для электровозов. Температура расплавленного металла может достигает примерно 1500 градусов.

6. Штамповочный цех. Здесь часть задач выполняют роботы, которые загружают заготовки и снимают с ленты готовые детали.

7. Этап заготовительного производства, на котором работает комплекс лазерной резки.

8. Газорезчик следит за тем, как проходит раскрой металла.

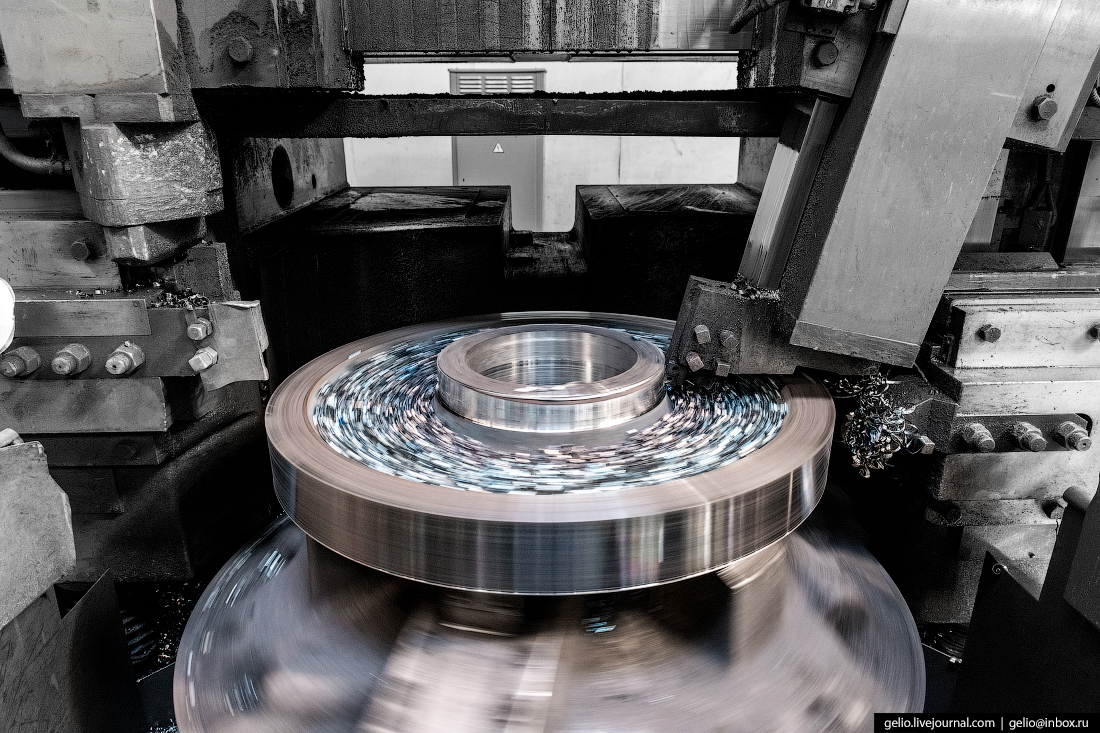

9. Цех, в котором делают тележки и колёсные пары для будущих электровозов. На токарном станке обрабатывают большое зубчатое колесо.

10.

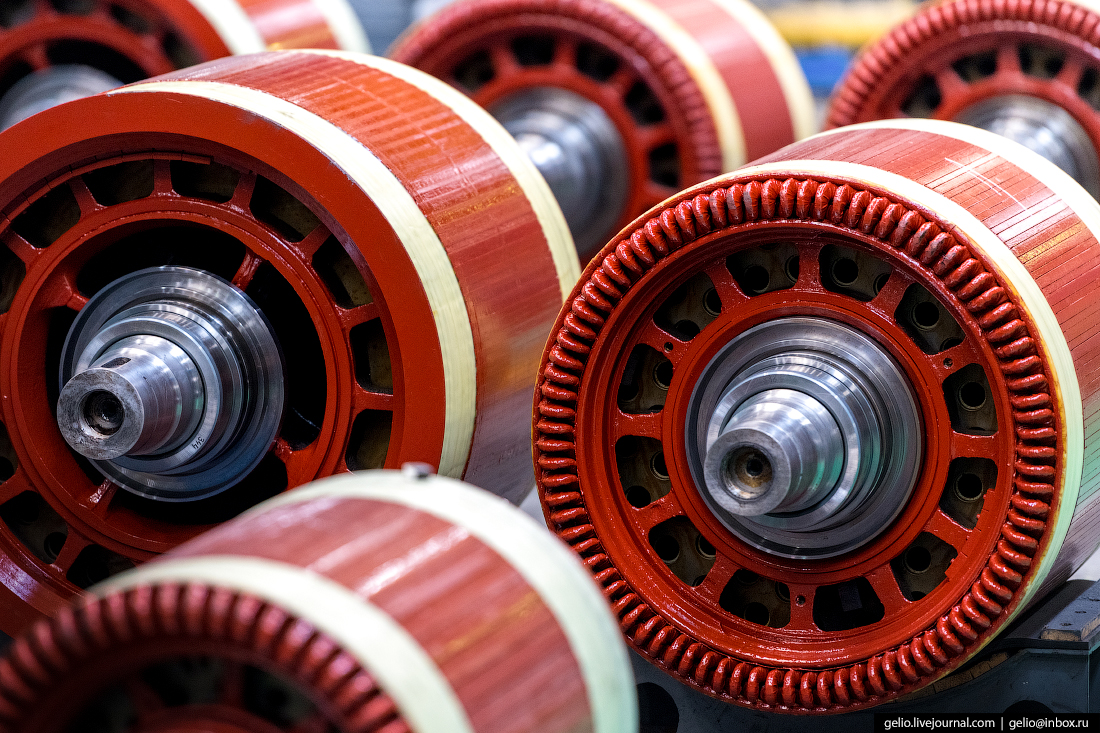

11. В электромашинном цехе производят коллекторы, якоря (так называют вращающуюся часть электродвигателя) и другие детали двигателей. Эти компенсационные катушки готовые к установке в остов.

12. Компенсационные катушки нужны для того, чтобы магнитная индукция распределялась по двигателю равномерно. Здесь проходит один из этапов их монтажа — укладка изоляции.

13. Готовые якоря, которые можно монтировать в электродвигатель.

14. Обмоточно-изоляционный цех, где производят якорные и полюсные катушки. Из якорных катушек состоит обмотка якоря тягового электродвигателя — в ней электрическая энергия преобразуется в механическую. Из полюсных катушек состоит обмотка возбуждения, с помощью которой создается магнитное поле.

15. Цех в котором делают якорные и полюсные катушки, делится на несколько участков: на одном готовят электроизоляционные материалы, а на других происходит формовка, пропитка, сушка катушек и их испытание.

16. В аппаратном цехе собирают, регулируют и испытывают электроаппаратуру, например, реле, быстродействующие выключатели и контроллеры машиниста.

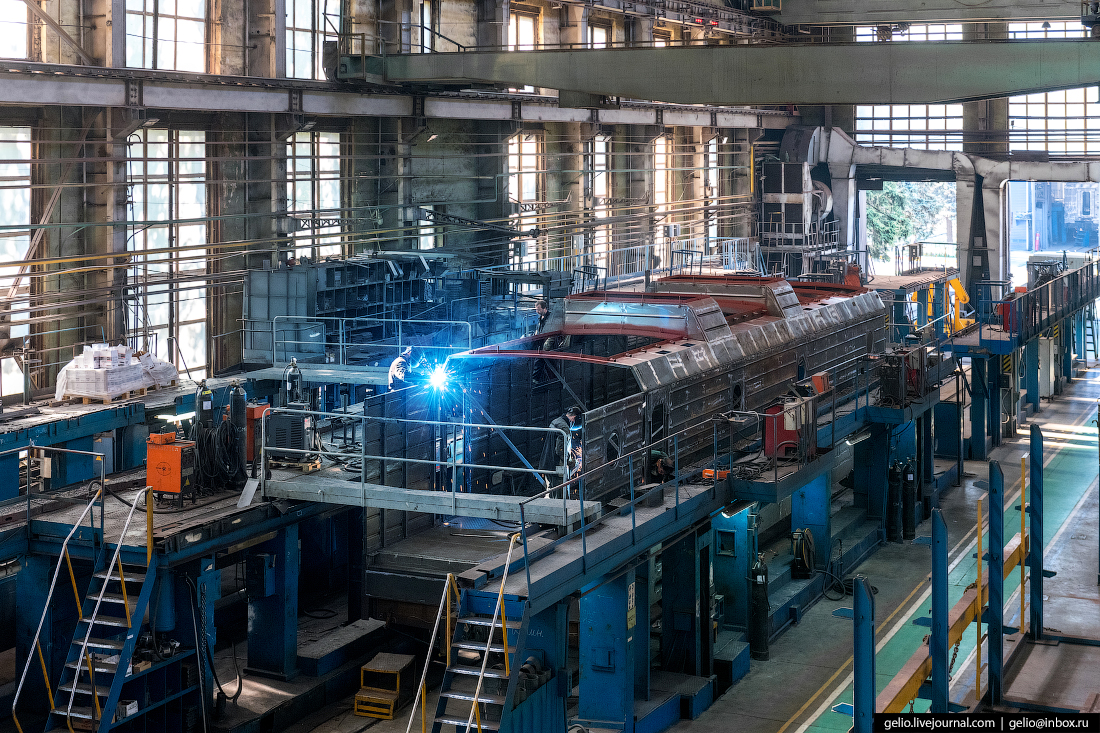

17. Сварочно-кузовное производство. Сварщики работают над тележкой будущего грузового электровоза 2ЭС4К «Дончак».

18. Крышу электровоза 2ЭС4К соединяют с боковой стенкой. В 2006 году, чтобы придумать имя этой машине, руководство завода объявило конкурс, в котором могли участвовать все жители города. В итоге победило название «Дончак», потому что Новочеркасск считается столицей Донского казачества.

19. Работники экспериментально-аппаратного цеха монтируют пульт машиниста. Каждая новая модель электрического аппарата попадает в серийное производство только после того как пройдёт стадию опытного образца.

20. В заднюю стенку кабины электровоза монтируют электронику.

21. На каждый электровоз устанавливают индивидуальный порядковый номер.

22. Электровозы окрашивают в фирменные цвета. Это делается в несколько этапов. На последнем вручную закрашивают самые мелкие контрастные детали и метки. Обычно для них используют светоотражающую краску, которую хорошо видно в темноте: это важно для безопасности на железной дороге.

23. Завершающий этап — сборка, испытание и сдача готового электровоза. Сборочное производство происходит на нескольких эталонных линиях, на каждой из которых монтируют определенный вид оборудования.

24. Монтаж и вязка сложных электросхем.

25. Монтаж силовых шин.

26. Сборка серийных грузовых электровозов переменного тока 2ЭС5К и 3ЭС5К. Первая цифра в названии модификации обозначает количество секций.

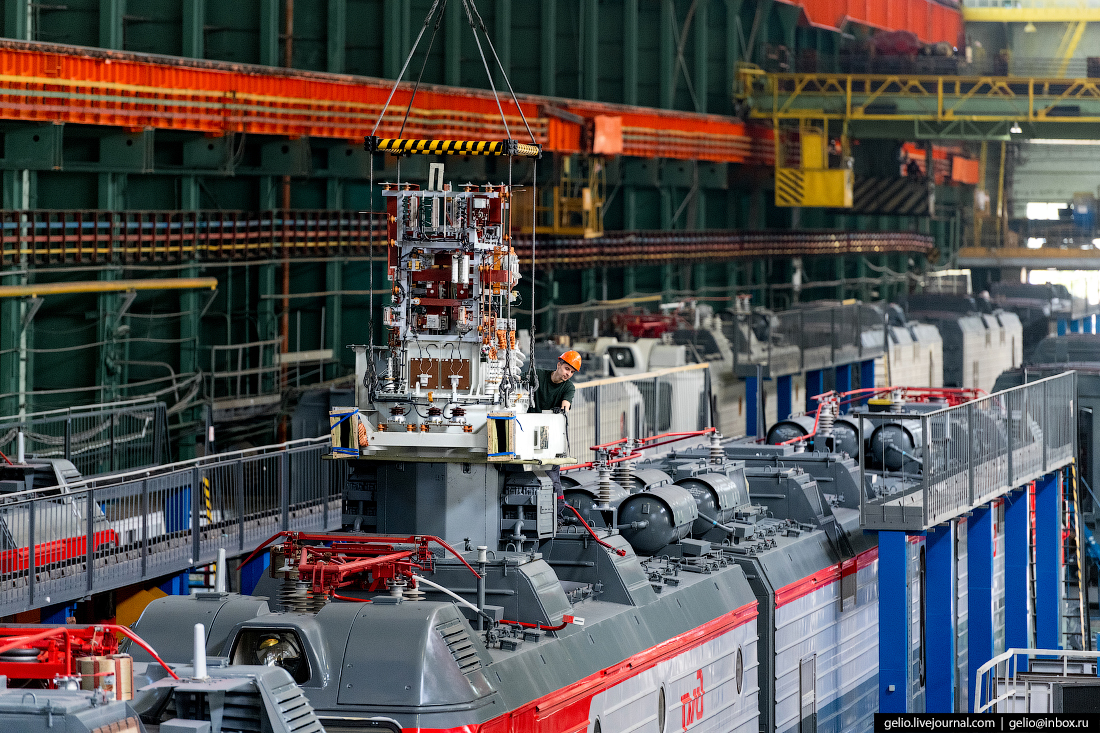

27. Установка блока тягового трансформатора. Он нужен для того, чтобы снизить напряжение контактной сети до рабочего уровня питания.

28. Монтаж самого мощного в мире грузового электровоза переменного тока. Локомотив 4ЭС5К семейства «Ермак» способен водить тяжеловесные поезда массой до 7100 тонн и развивать конструкционную скорость до 110 км/ч.

29. В цехе параллельно собирают несколько электровозов разных типов. Сборка одного локомотива занимает в среднем 30 дней.

30. Двухсекционный электровоз 2ЭС5К «Ермак». С 2004 года он заменил советские электровозы семейства ВЛ80. 2ЭС5К оборудован более современными системами диагностики, ручного и автоматического управления, а его ходовая часть оказывает меньше вредного воздействия на путь.

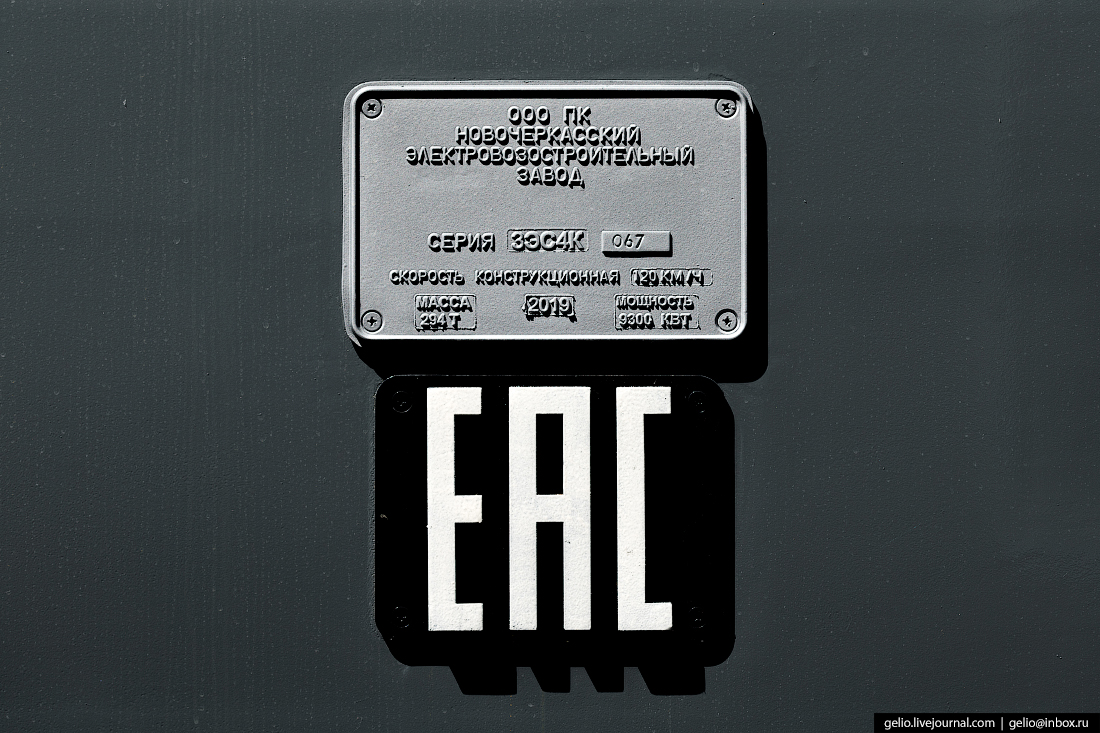

31. Шильдик грузового трёхсекционного электровоза 3ЭС4К «Дончак». От двухсекционной модели он отличается наличием промежуточной секции. Она увеличивает его мощность в 1,5 раза и позволяет водить грузовые составы массой до 6000 тонн. Электровозы серии «Дончак» работают на магистралях Октябрьской и Северо-Кавказской железной дороги.

32. Локомотивы, которые готовы к отправке заказчику.

33.

34.

35. Работники железнодорожного цеха. Они забирают вагоны с грузами и распределяют по участкам выгрузки, принимают участие в сборке узлов и агрегатов, а также подают на обкатное кольцо новые машины.

36.

37. После сборки электровозы проходят испытания на обкатном кольце НЭВЗа.

38. Машинист-испытатель. Его задача — проверить готовый электровоз на прочность. Во время испытаний машину могут разгонять до 150–180 км/ч, хотя в обычном режиме поезда движутся не быстрее 100–120 км/ч.

39. Перед отправкой заказчику локомотив проходит полный цикл наладки оборудования. Ещё обязательный этап — динамические испытания в составе поезда.

40. Грузовой электровоз 3ЭС5К «Ермак». Он хорошо зарекомендовал себя в тяжелых климатических условиях и на сложных рельефах, поэтому много эксплуатируется в Забайкалье, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

В 2017 году 3ЭС5К занял второе место в конкурсе РЖД на лучшее качество подвижного состава и сложных технических систем.

41. Электровоз прошёл все испытания и скоро отправится на постоянную работу в депо приписки. Эту машину передадут на Красноярскую железную дорогу в ТЧЭ-3 Иланская.

42. В будущем НЭВЗ планирует наращивать мощности электровозостроения и выйти на объём в 660 секций в год

Смотрите также:

Демиховский машиностроительный завод: главный производитель электричек в России

Тверской вагоностроительный завод — главный в России по вагонам

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Ташкент с высоты: самый большой город в Средней Азии

Больше половины территории Узбекистана занимают пустыни, но его столица — Ташкент — выглядит как настоящий оазис. Древний город, построенный в плодородной долине реки Чирчик, покрыт сетью оросительных каналов, украшен фонтанами и буквально утопает в зелени.

Мечети и медресе с этническими орнаментами напоминают иллюстрации к восточным сказкам. И даже панельные 9-этажки благодаря...Читать далее... рельефным панно и мозаикам выглядят как произведения искусства. Современный Ташкент застраивается небоскрёбами и другой футуристической архитектурой, но при этом город сохраняет свой неповторимый национальный колорит, который формировался столетиями.

1. История Ташкента насчитывает более 2000 лет. Первые сведения о нём появились во II веке до нашей эры. В китайских летописях город именовался как Юни, а у арабов — Шаш. Название Ташкент впервые появилось в турецких документах X–XII веков. Ещё в древние времена Ташкент был одним из основных пунктов на протяжении Великого шёлкового пути, поэтому долгое время он оставался местом оживлённой торговли.

2. В 1865 году царские войска захватили Ташкент. Он вошёл в состав Российской империи, став центром Туркестанского генерал-губернаторства. В 1924-м в результате административно-территориальной реформы была образована Узбекская Советская Социалистическая Республика. В годы СССР это был регион с развитой лёгкой промышленность и стремительно растущей тяжёлой индустрией.

В 1991 году Узбекистан обрёл независимость. Сегодня Ташкент — это современный многонациональный мегаполис и важнейший политический, экономический, культурный и научный центр страны.

3. Сквер Амира Темура (эмира Тимура, также известного под именем Тамерлан) в самом центре города был заложен в 1882 году. Изначально он назвался Константиновским, затем Кауфманским, после 1917 года — сквером революции, а в 1994-м его переименовали в честь великого полководца и государственного деятеля рубежа XIV–XV веков.

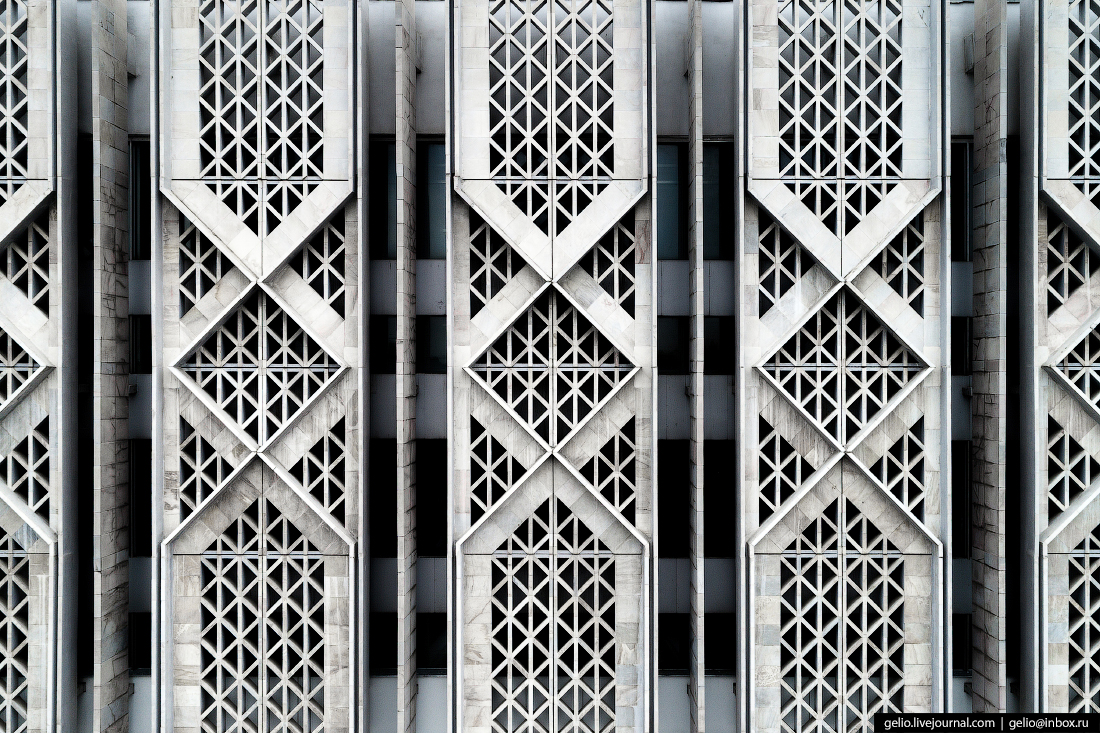

4. Гостиница «Узбекистан», построенная в 1974 году. Она до сих пор остаётся одной из самых известных и узнаваемых гостиниц в Ташкенте. В 17-этажном здании расположены жилые номера, два ресторана и бара, конференц-залы и SPA-центр.

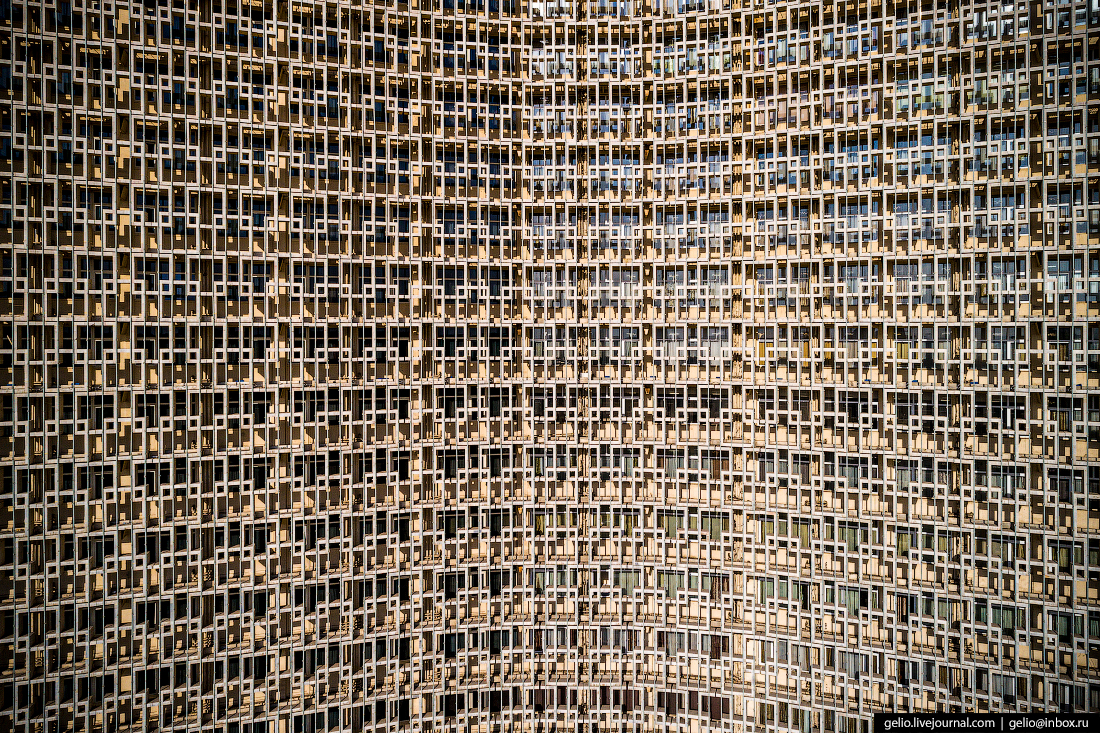

5. Кружевной фасад гостиницы. Этот архитектурный элемент называется «панжара». Узорные решётки не только украшают здание, но и защищают от палящего солнца.

6. Памятник Амиру Темуру. Бронзовый монумент одному из основателей узбекской государственности открыли в 1993 году. Тамерлан изображён сидящим на коне в полном походном облачении. На постаменте выгравировано имя правителя и его девиз «сила в справедливости».

7. Ташкентские куранты — один из главных символов столицы. Здание, на котором они установлены, построено в 1947 году. Часовой механизм для 30-метровой башни в Ташкент привёз в качестве военного трофея ветеран ВОВ И.А. Айзенштейн. Он снял их с разрушенной ратуши в городке Алленштайн в Восточной Пруссии.

8. Ташкент входит в пятёрку самых густонаселённых городов на территории СНГ. В столице Узбекистана проживают более 2,5 миллионов человек.

9. Дворец форумов на площади Амира Темура торжественно открыли в 2009 году в честь празднования 2200-летия Ташкента. Проектированием здания занималась немецкая студия Ippolito Fleitz Group. Для оформления архитекторы использовали классические внешние элементы, но отделка интерьера выполнена в современном стиле.

10. Фасад украшен врезками с восточным орнаментом и изображением солнца, а купол дворца диаметром 53 метра венчает скульптура аистов, символизирующих мир и счастье.

11. Дворец форумов стал главным местом, где проводятся крупные национальные и международные встречи и другие культурные события. Внутри здания располагается зал заседаний, помещения для конференций, банкетный зал и ресторан.

12. Более 30% площади Ташкента занимают зелёные насаждения.

13. Музей Амира Темура посвящён истории Средней Азии в период правления династии Тимуридов. Здесь находится более 5 тысяч экспонатов, относящихся к той эпохе. В центре главного зала хранится копия знаменитой священной книги мусульман — Корана Османа.

14. Здание музея построили в 1996 году по образу дворцов тимуридского периода.

15. Hyatt Regency Tashkent Hotel. Пятизвёздочный отель в центре Ташкента открыли в 2016 году. В массивном здании располагаются 300 номеров, два ресторана, летнее кафе, огромный банкетный зал, 20-метровый закрытый бассейн, SPA-центр, семь конференц-залов и многое другое.

16. Hyatt Regency Tashkent Hotel принадлежит к международной сети отелей класса «Премиум».

17. Лето в Узбекистане начинается в мае и длится до середины октября. Днём воздух может прогреваться до +33°С. Зимой — с конца декабря по середину февраля — температура обычно держится в пределах от -5°С до +10°С, а в пустынях ночью может опуститься до -30°С.

20. Государственный академический Большой театр оперы и балета имени Алишера Навои (великого узбекского поэта) считается главным театром Узбекистана. Его история началась в 1926 году c образования национально-этнографического ансамбля. Затем на его базе сформировали Большой театр.

21. Здание театра со зрительным залом на 1500 мест начали возводить 1939 году, однако из-за Второй мировой войны стройку приостановили. Официальное открытие состоялось в 1947 году. За долгую жизнь здесь было поставлено более 400 спектаклей.

22. Здание издательско-полиграфической компании «Шарк» и Музей истории Узбекистана — самый крупный научно-просветительский центр на территории Центральной Азии. Он был основан в 1875 году под названием Народный музей Туркестана и за свою историю несколько раз менял имя и локацию. Сегодня он находится на проспекте Рашидова, в здании которое специально построили в 1970 году для музея Ленина.

23. Экспозиция музея освещает историю Узбекистана с древнейших времён до наших дней. Здесь можно увидеть более 10 тысяч экспонатов, многие из которых имеют мировую известность.

24. Площадь Независимости — одна из главных достопримечательностей Ташкента и излюбленное место отдыха горожан. В советские годы она носила имя Ленина, а в центре стоял памятник вождю. После обретения Узбекистаном независимости «Площадь В.И. Ленина» получила название «Мустакиллик майдони», что переводится как «Площадь независимости». На месте памятника Ленину сейчас стоит монумент в виде земного шара, на котором выделена карта Узбекистана.

25. Ташкентская телебашня. 375-метровое сооружение возводили на протяжении 6 лет и официально открыли в 1985 году. Это самая высокая телевизионная башня в Средней Азии и двенадцатая по высоте в мире. На уровне 100 метров расположена смотровая площадка, откуда можно увидеть любой район столицы Узбекистана.

26. Башня украшена решётками в виде национального узора и выкрашена в цвета флага Узбекистана.

27. По вечерам на телебашне включается подсветка.

28. Чуть выше смотровой площадки расположен вращающийся ресторан с восточной и европейской кухней. Ещё внутри башни есть небольшой музей, где собраны макеты телевышек со всего мира.

29. Это своеобразный деловой центр Ташкента. Слева расположено здание Национального банка Узбекистана, посередине — Ташкентский международный бизнес-центр, а справа — пятизвёздочная гостиница International Hotel Tashkent.

30. НБУ — крупнейший банк Узбекистана, его кредиты задействованы практически во всех отраслях экономики: от малого бизнеса до нефтедобычи. Также он обслуживает более 70% внешнеторгового оборота страны.

31. На площади перед высотками разбит сквер с фонтаном.

32. По замыслу архитекторов, здание международного бизнес-центра напоминает раскрытую книгу.

33. Узбекистан — очень религиозная страна, более 90% его жителей исповедуют ислам, однако кроме мусульман здесь можно встретить иудеев и христиан (как православных, так и католических). Ещё на территории страны иногда находят буддистские реликвии, которые сохранились со времён античности.

34. Мечеть «Минор», которую считают одним из крупнейших духовных центров для мусульман Ташкента и всего Узбекистана. В здании могут поместиться 2400 человек.

35. «Минор» — современная мечеть, её начали возводить летом 2013 года и открыли в октябре 2014-го накануне праздника Курбан Хайит.

36. Реконструированный комплекс «Сузук-Ота», в который входят мавзолей, мечеть и коттеджи ремесленников.

Сузук-Ота Мустафокули — мусульманский святой, который жил в Ташкенте и сделал очень много для распространения знаний и ремёсел. В 1363–1364 годах Амир Темур построил в его честь мавзолей и мечеть. В 2017 году исторические здания начали восстанавливать, и в мае этого года комплекс был открыт для паломников и туристов.

37. Мечеть Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа, открытая в мае 2019 года. Это целый комплекс с конференц-залом, комнатами для омовений, музеем и учебными классами.

Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф был муфтием Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана и скончался в 2015 году. Долгое время он прожил в эмиграции, но в 2001 году вернулся в родной Узбекистан, где занимался просветительской деятельностью и писал религиозные книги.

38. Мечеть «Ислом-ота».

39. Римско-католический Собор Святейшего Сердца Иисуса. Он украшен витражами, оригинальными светильниками и решёткамии в готическом стиле. Мессы проводятся здесь на четырёх языках: английском, русском, корейском и польском.

40. Католическую церковь начали строить в 1912 году, изначально над ней трудились польские солдаты-католики, которые делали это добровольно после основной работы. Позже к возведению присоединились военнопленные, содержавшиеся под Ташкентом. После революции 1917 года строительство прекратилось.

С 1925 по 1976 годы в недостроенном храме располагались разные учреждения: медучилище, склад, общежитие. В 1976 его признали историческим памятником, в 1992-м — передали католическому приходу и начали реставрировать, а в 2000-м — освятили.

41. Свято-Успенский кафедральный собор. Его начали строить в 1877 году взамен старой Пантелеимоновской церкви. В 1933 году собор закрыли для богослужений и разместили внутри санитарный склад Среднеазиатского военного округа. Однако уже в 1945 году храм освятили повторно и вернули верующим.

42. Проспект Алишера Навои — одна из самых старых центральных улиц Ташкента. В конце XIX – начале XX века он соединял старый и новый город.

43. Бизнес центр Пойтахт, помимо офисов в нём есть гостиница и ресторан.

44. Строительство комплекса «Ташкент-сити» между проспектом Алишера Навои, улицами Олмазор и Фурката и проспектом Ислама Каримова. Предполагается, что это будет небольшой «город в городе», который объединит дорогие бизнес-центры, апартаменты класса «люкс» и развлекательные комплексы.

45. Возведение «Ташкент-сити» началось в 2017 году. На его территории появится первый в Узбекистане небоскрёб — 45-этажное здание с элитным жильем, офисами, ресторанами, SPA, фитнес-клубом и смотровой площадкой.

При этом авторы проекта стараются соблюдать баланс между природой и урбанистическими пейзажами, поэтому на территории комплекса будет разбит большой парк с искусственным озером.

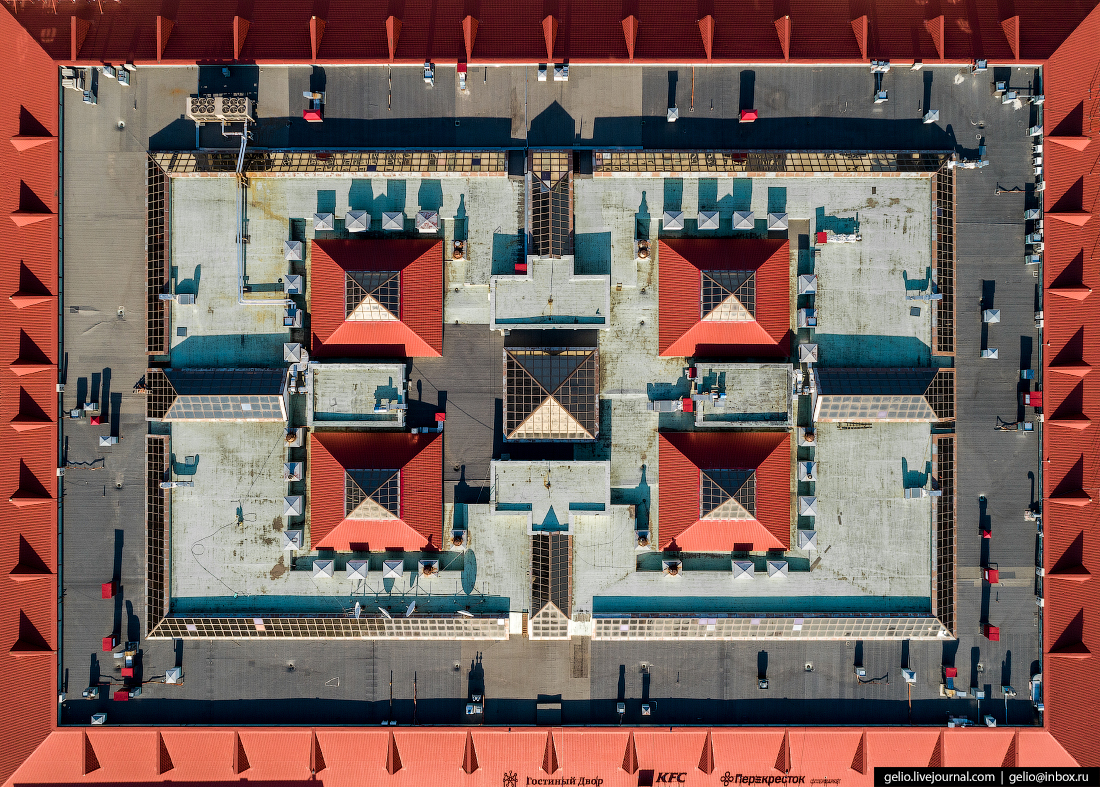

46. Базар «Чорсу» — один из самых больших в Средней Азии. Благодаря Великому шёлковому пути торговля здесь велась ещё в средние века.

Торговые ряды расположены под семью голубыми куполами. Здесь можно купить продукты, специи, товары местных ремесленников, посуду и одежду, а также попробовать национальные блюда. Вокруг рынка расположены многочисленные мастерские, в которых на глазах у туристов делают украшения, вышивают узоры на национальных нарядах, плетут корзины и чеканят медные подносы.

47. Раньше на месте «Чорсу» находился пригород Ташкента — рабад Чач, который был границей проживания кочевников и оседлых племён. Местные земледельцы, кочевники и заезжие купцы встречались здесь, чтобы обмениваться товарами.

48. Самый большой купол «Чорсу».

49. Дом детского творчества, в народе это здание называют Улиткой.

50. Ташкентский цирк. Его здание построено в восточном стиле и украшено декоративной решёткой. Внутри есть стеклянные витражи, керамическая мозаика и резные деревянные узоры.

51. Дворец Дружбы народов на одноимённой площади — главная концертная площадка Узбекистана. Архитектор Евгений Розанов придал зданию сходство с древними строениями, фрагменты которых были найдены при раскопках городищ Варахша и Кампир-Кала. Основанием постройки служит идеальный квадрат, а все четыре стены одинаково декорированы национальными орнаментами.

52. Ташкент — один из немногих мировых мегаполисов, где загазованность настолько низкая, что ночью можно любоваться звёздным небом.

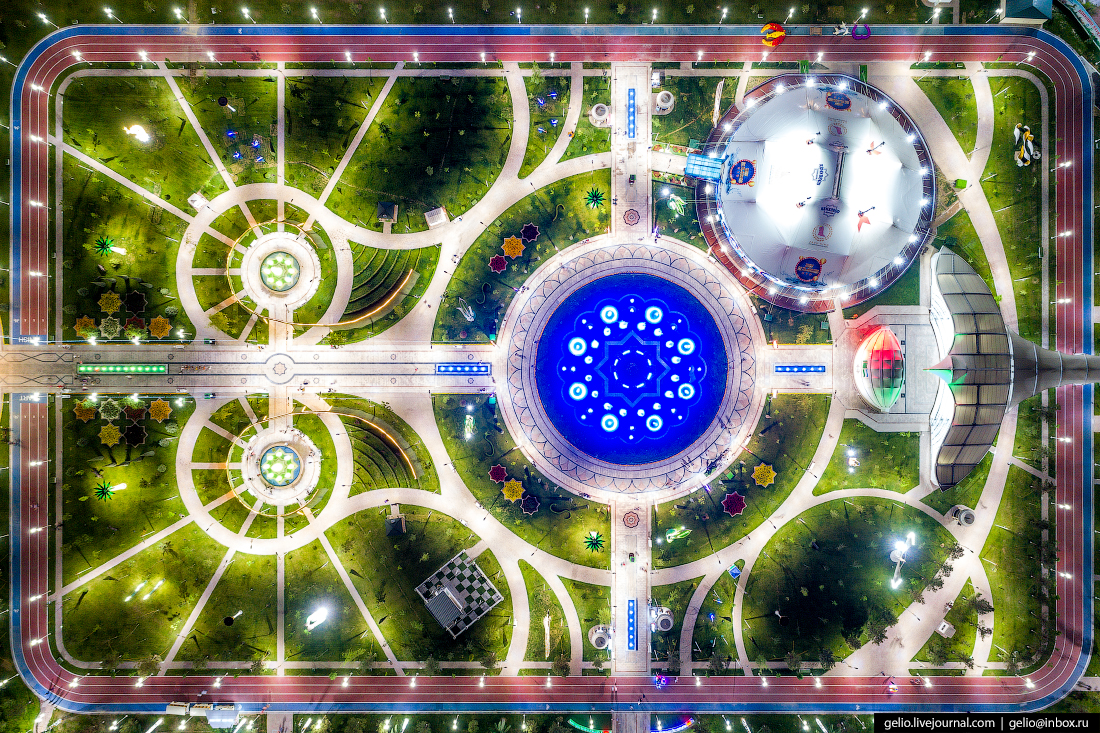

53. Парк Навруз — новая зона отдыха и массовых гуляний, которую должны сдать в эксплуатацию в конце 2019 года. Парк, названный в честь праздника весеннего равноденствия, задуман как музей под открытым небом и этнографический городок, где можно будет познакомиться с культурой и традициями узбекского народа. Здесь появятся аллеи ремесленников, чайханы и рестораны национальной кухни, магазин музыкальных инструментов, а также мониторы, которые будут транслировать тематические фильмы.

54. Колесо обозрения «Звезда Анхора». Оно было открыто в конце 2018 года и стало самым большим в Центральной Азии и вторым по высоте на территории СНГ, уступив только аттракциону в Лазаревском парке Сочи. Высота «Звезды Анхора» составляет 72 метра, что сравнимо с 24-этажным домом.

55. Парк «Ашхабад», посвящённый дружбе Узбекистана с Туркменистаном.

56. Парк разделён на две зоны. В одной расположены аттракционы, а в той, что на фото, — дорожки для бегунов и велосипедистов, прогулочные тропинки и фонтаны.

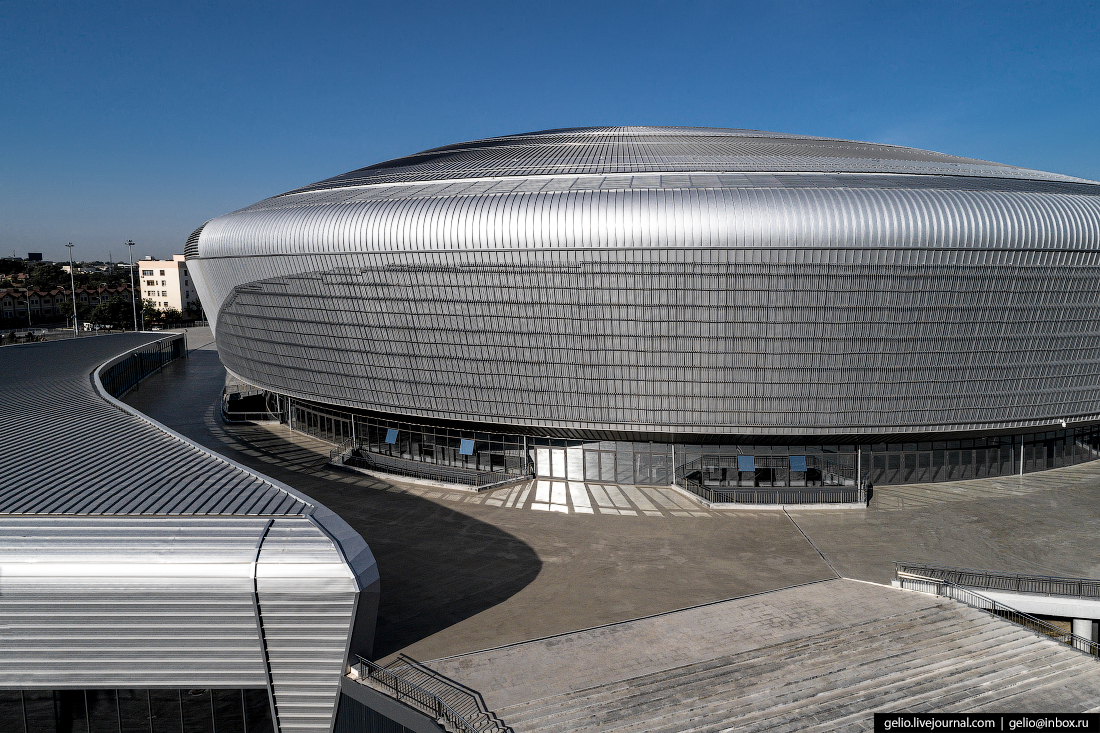

57. Стадион «Миллий» — домашняя арена футбольного клуба «Бунёдкор» и сборной Узбекистана.

58. Название стадиона переводится с узбекского как «национальный».

59. «Миллий» вмещает 34 тысячи зрителей — на тысячу меньше, чем построенный в 1956 году стадион «Пахтакор», который был центральной ареной национальной сборной до 2012 года.

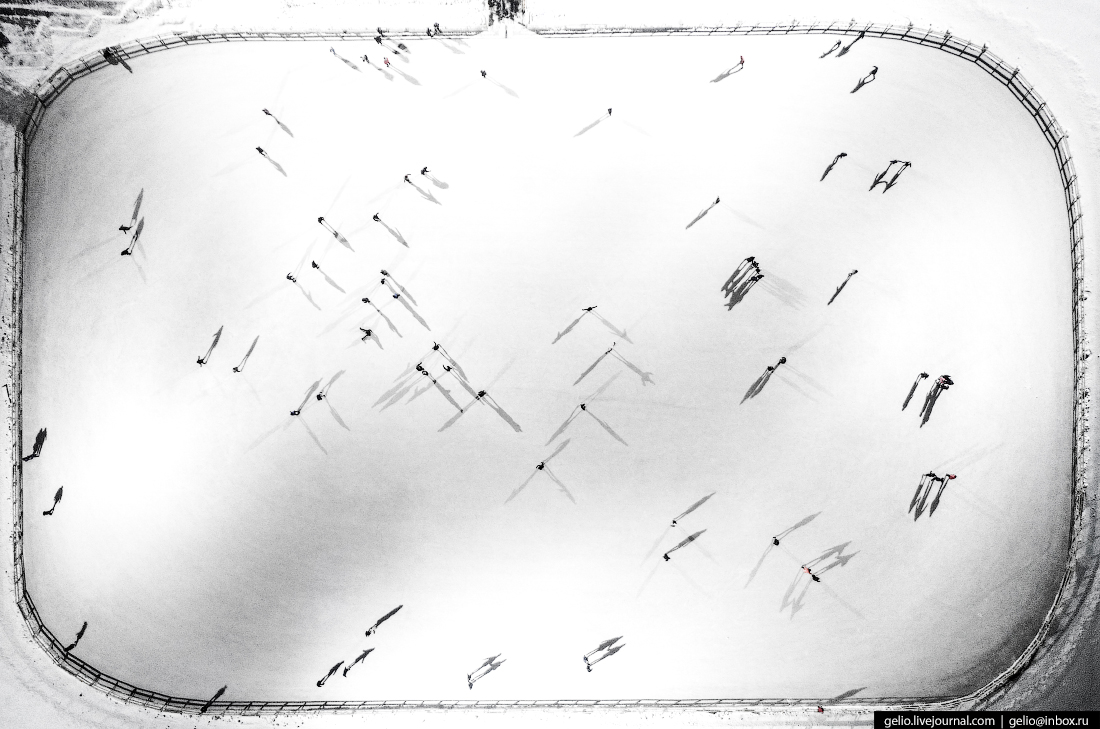

60. Ледовый дворец «Хумо Арена». Этот многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс вместимостью 12,5 тысяч зрителей открылся 15 марта 2019 года. Его название отсылает к мифической птице Хумо, которая в Узбекистане считается символом счастья, любви и свободы. Идею поддерживают прогулочные тротуарные зоны возле арены — они построены в виде птичьего крыла.

61. Ташкентское метро. Оно было открыто в 1977 году и стало первым на территории Центральной Азии. Сейчас поезда выходят на поверхность лишь на трёх коротких участках с мостами через каналы, но в ближайшие годы должны заработать две новые полностью надземные линии.

Однако самое интересное скрыто внизу. Благодаря многочисленным барельефам, мозаикам и другим декоративным элементам в оформлении станций ташкентское метро часто называют подземным музеем.

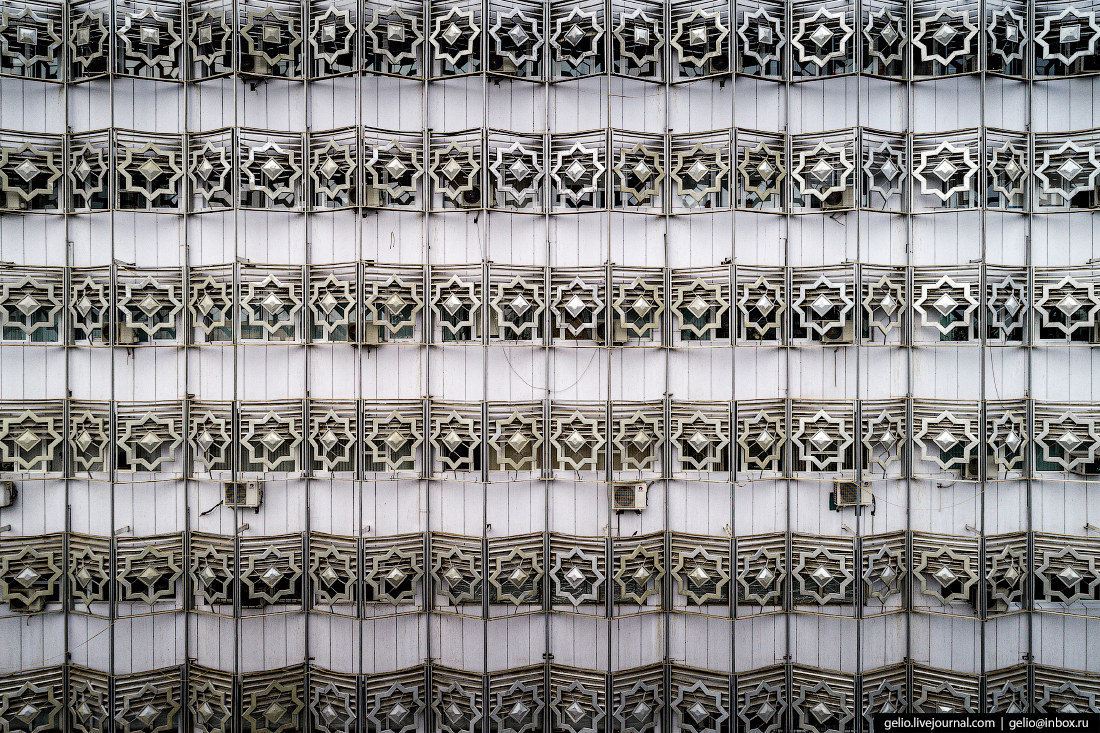

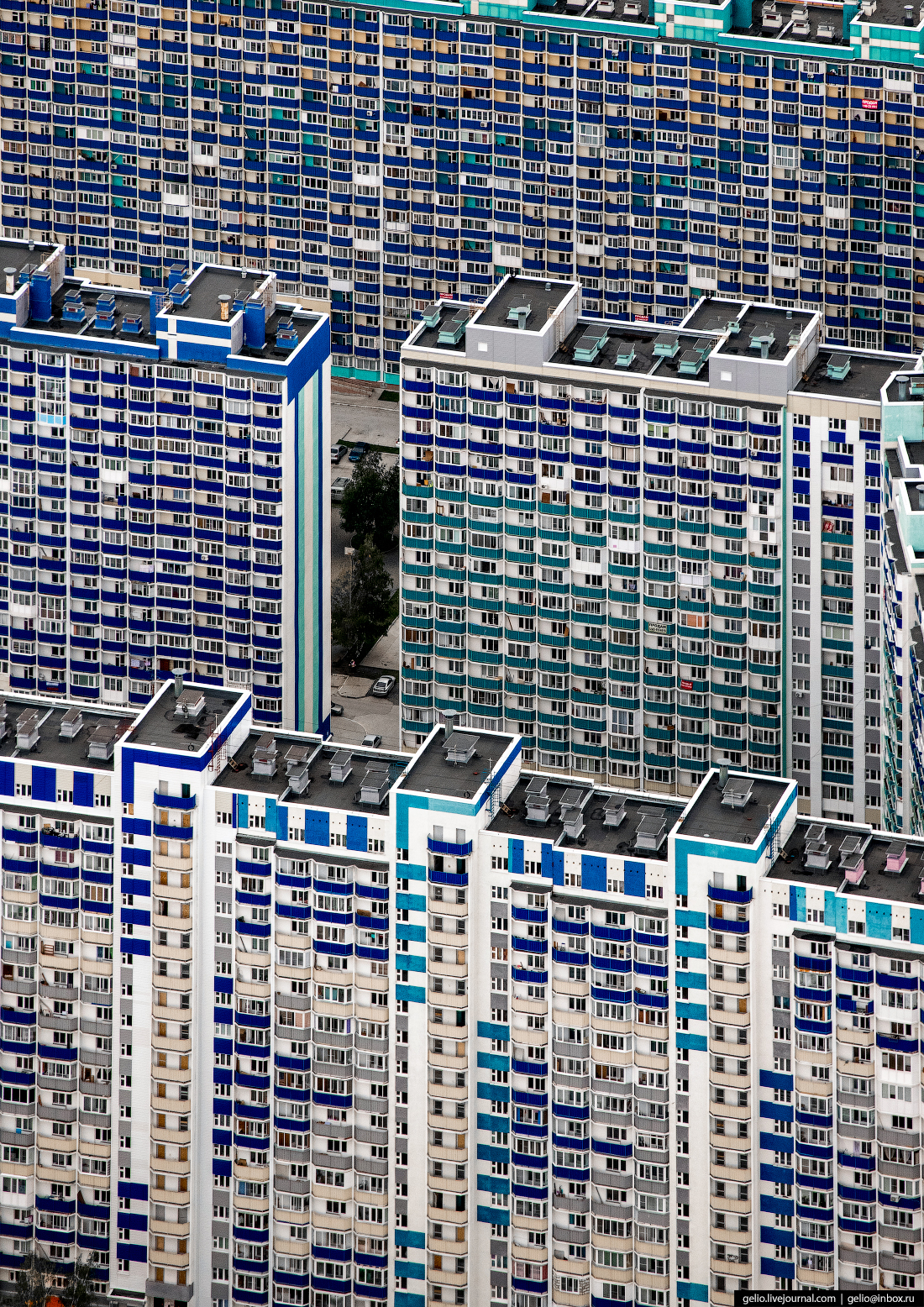

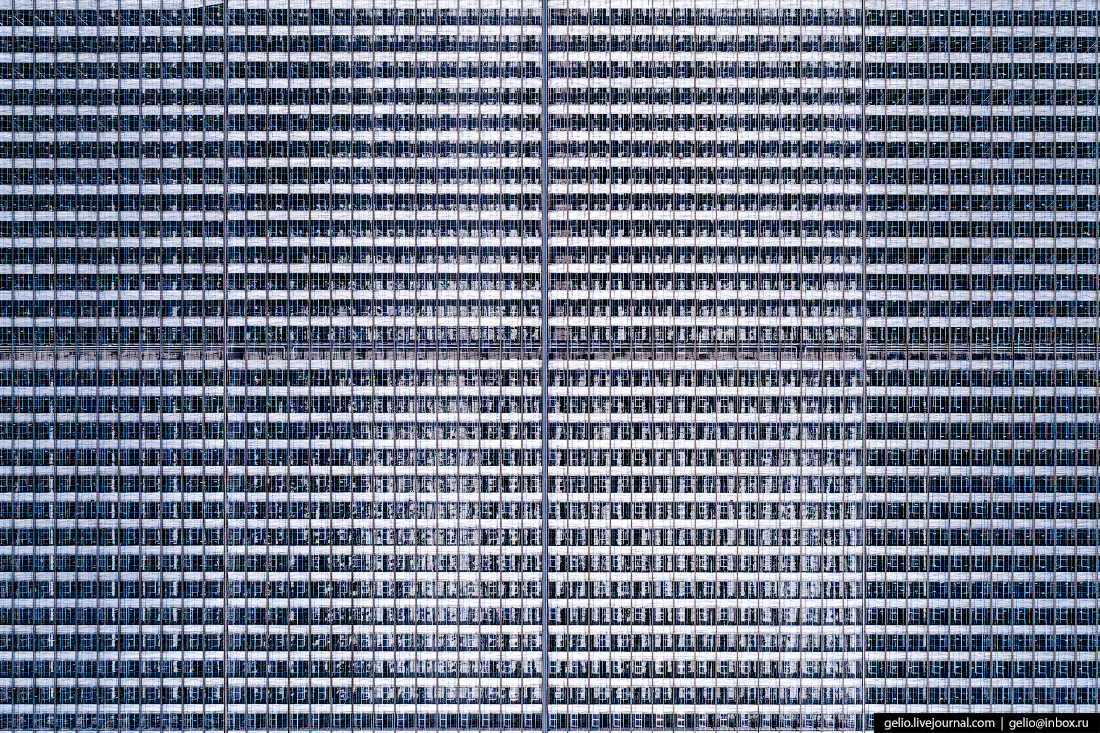

62. Одна из главных архитектурных особенностей Ташкента — крупнопанельные дома с необычным декором. Традицию украшать здания рельефными панно, мозаикой и причудливыми солнцезащитными решётками заложили художники Жарские — братья Пётр, Николай и Александр.

Братья Жарские прибыли в Ташкент в 1970-е, когда строителей и архитекторов со всего СССР отправляли восстанавливать город после землетрясения 1966 года. За последующие 20 лет под их руководством было декорировано около 400 многоэтажных жилых домов.

63. Яркий пример работы братьев Жарских можно увидеть в комплексе трёх 9-этажных зданий на улице Бабура.

64.

65.

66.

67. Типичная застройка, характерная не только для Ташкента. Так выглядит большая часть территории узбекских городов.

68. Ташкентская область. На севере, где проходит граница с Казахстаном и Киргизией, тянутся горные хребты западного Тянь-Шаня. Но главная достопримечательность этих мест — Чарвакское водохранилище, образованное плотиной ГЭС.

69. Зона отдыха «Пирамиды» на берегу водохранилища.

70. На Чарваке расположена единственная в Узбекистане ветровая энергоустановка.

71. Гора Большой Чимган — отрог Чаткальского хребта в 80 километрах от Ташкента. Это популярное место отдыха, куда приезжают ради живописных видов, восхождения на вершину или походов вокруг подножия.

72.

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Кейптаун с высоты: самый красивый город Африки

capetown, африка, Природа, ЮАР

Этот город на побережье Атлантического океана полюбился туристам благодаря красивой природе, необычному рельефу и смешению двух культур: африканской и европейской. За несколько веков Кейптаун вырос из небольшой перевалочной базы для кораблей, направлявшихся из Европы в Индию и обратно, в крупный развитый город, где расположены парламент ЮАР и многие правительственные учреждения страны.

...Читать далее...

Сюда приезжают, чтобы подняться на Столовую гору, полюбоваться бескрайней водной гладью с мыса Доброй Надежды, встретить пингвинов на пляже возле соседнего городка Саймонстауна и попробовать вино с местных виноградников.

1. Кейптаун был основан в 1652 году, когда сюда прибыла экспедиция агента Голландской Ост-Индской компании Яна ван Рибека. Его миссией было создать перевалочный пункт для судов, направлявшихся на Восток и затем привозивших в Европу пряности, шёлк и другие товары. Так на юге Африки появился город-порт, который стал ключевой точкой на середине морского торгового пути. Этот статус он удерживал больше двух веков — до открытия Суэцкого канала.

2. Звездообразная крепость Доброй Надежды (Castle of Good Hope) была построена в 1666–1679 годах. Сегодня она считается самым старым зданием, сохранившимся в ЮАР. Изначально на этом месте возвели форт из глины и древесины, но напряжённость в отношениях Нидерландов с Великобританией и слухи о неизбежной войне заставили заменить его более надёжным каменным замком.

Раньше крепость стояла прямо у Столовой бухты, а теперь удалена от воды примерно на километр. Это связано с тем, что постепенно здесь насыпали новую территорию, и береговая линия отодвигалась всё дальше.

3. Площадь Гринмаркет (Greenmarket Square).

Практически с самого основания города здесь продавали фермерские продукты, а позже образовался ещё и невольничий рынок. В начале 20 века торговцы переместились на площадь возле мэрии и Гринмаркет опустела. В 50-е её превратили в парковку, в 80-е здесь развернулся блошиный рынок, а в 1989 году на площади проходили акции протеста против апартеида. Сейчас на Гринмаркет снова занимаются торговлей: здесь можно купить африканские сувениры, поделки и одежду.

4. На языке африкаанс, который произошёл от голландского и является официальным в ЮАР наряду с английским, Кейптаун носит название Капстад. Оба слова переводятся одинаково: «город на мысе».

5. По планировке Кейптаун часто сравнивают с городами США из-за чёткой прямоугольной сети улиц, сформированной в XVII-XVIII веках.

6. Сейчас в Кейптауне проживают около 4,3 миллиона человек, причём эта цифра выросла почти вдвое всего за четверть века. В расовом составе преобладают так называемые цветные — потомки от межрасовых контактов азиатов, в основном завезённых в качестве рабов или домашних слуг, белых колонистов и коренных африканцев.

7. Компани Гарден (Company’s Garden).

<ольшой зелёный парк в центре города. В 17 веке здесь был разбит сад, в котором выращивали овощи для нужд Голландской Ост-Индской компании. Сейчас его территория втрое меньше первоначальной, зато вместо овощей представлена внушительная коллекция образцов флоры Южной Африки и других частей света. Место популярно среди туристов, поэтому площадь в центре фото фактически представляет собой один сплошной рынок, где торгуют сувенирами.

8. Groote Kerk (в переводе с африкаанс — «большая церковь») была возведена в 1841 году на месте старейшего христианского храма Южной Африки, от которого сохранились только фундамент и колокольня, пристроенная в 1704 году.

Сейчас эту башню причудливо огибает здание The Piazza on Church Square. Оно появилось на церковной площади ещё в 1930-е годы и тогда носило название Groot Kerk Building, а в XXI веке было перестроено и превратилось в 14-этажку с апартаментами и офисами.

9. В окрестностях Кейптауна множество пляжей с белым песком, но не все они пригодны для купания. Дело в температуре воды — в отдельных местах она не прогревается выше +12 градусов даже в самые жаркие месяцы.

10. В Кейптауне субтропический климат, близкий к привычному для европейцев средиземноморскому. В летний период, который длится здесь с декабря по март, средняя температура составляет около +25 градусов. Июнь и июль считаются зимними месяцами: в это время погода становится дождливой, а по ночам столбик термометра может опускаться до отметки +6.

11. Архитектурный облик Кейптауна отличается эклектичностью. Современные высотки соседствуют со зданиями в стиле ар-деко, появившимися здесь в 1930-е годы.

12. Деловой центр города, где расположены офисы крупных банков, судоходных компаний и транснациональных корпораций, работающих в сфере высоких технологий.

13. В отличие от многих мегаполисов, в Кейптауне мало настоящих небоскрёбов. Даже самые высокие здания города заметно уступают высоткам Йоханнесбурга, который обгоняет Кейптаун ещё и по численности населения.

14. Кейптаун разделён на кварталы. Один из самых известных и определённо самый красочный из них — Bo-Kaap, где живут в основном потомки рабов, привезённых из Юго-Восточной Азии. Благодаря яркой расцветке домов место с такой пессимистичной историей превратилось в одну из главных туристических достопримечательностей.

15. Столовая гора, расположенная на южном берегу одноимённой бухты. Это одна из главных достопримечательностей Кейптауна, силуэт которой запечатлён на городском флаге. На вершине есть смотровая площадка, попасть на неё можно пешком или по канатной дороге. На склонах можно встретить много редких растений и животных, поэтому флора и фауна здесь тщательно охраняются.

16. Гора получила своё название благодаря плоской платообразной вершине, которая делает её похожей на стол. Иногда плато заволакивают густые облака, которые называют скатертью.

17. Атлантический океан.

18. Набережная Виктории и Альфреда (Victoria & Alfred Waterfront).

Принц Альфред (сын королевы Виктории) распорядился благоустроить её в 1860 году, во время своей поездки по британским колониям. Сегодня набережная — одно из самых посещаемых мест в Кейптауне. Здесь расположено около 450 торговых точек, рестораны, ночные клубы и галереи. К тому же, это действующая гавань, в которой можно встретить рыбацкие лодки, катеры и яхты.

19. Музей современного искусства Zeitz MOCAA, расположенный в здании бывшего элеватора, построенного в 1920 году. Британский архитектор Томас Хизервик занимался реконструкцией четыре года. Строение, состоящее внутри из 42 гигантских труб, превратили в своеобразный «арочный собор». Чтобы создать сеть из 80 галерей Хизервик и его команда вырезали из бетонных труб крупные секции.

20. Zeitz MOCAA работает с 2017 года. Это первый на континенте музей, в котором представлены работы современных художников Африки и диаспоры, проживающей за её пределами. На девяти этажах расположены выставочные пространства, зоны для хранения работ, книжный магазин, ресторан, библиотека и сад скульптур на крыше.

21. В Кейптауне находится один из крупнейших круизных портов Африки, поэтому многие компании выбирают его в качестве отправной точки для путешествий вдоль берегов Африки и по Индийскому океану.

22. Сухой док.

23. Морской порт Кейптауна расположен на одном из самых оживлённых торговых путей в мире. На его территории причаливают контейнеровозы, танкеры, сухогрузы, рыболовные суда, круизные лайнеры и ледоколы, которые останавливаются здесь по пути в Антарктиду и обратно.

24. Погрузка нефти на танкеры.

25. Через порт проходит большое количество контейнеров со свежими фруктами. Среди самых распространённых товаров встречаются также сталь, бумага, кукуруза, пшеница, рис, древесина и уголь.

26. Кейптаун — второй по величине контейнерный порт Южной Африки, он уступает только порту Дурбана.

27. Си Поинт (Sea Point) — густонаселённый пригород Кейптауна.

28. На пляже Си Поинт очень сильные волны, поэтому его полюбили сёрферы.

29. Двенадцать Апостолов — горная гряда с двенадцатью вершинами в западной части Столовой горы.

30. Залив Сэнди (Sandy Bay).

31. Обломки французской баржи BOS 400, которая села на мель в заливе Маори в 1994 году.

32. Это был самый большой плавучий кран в Африке. У судна не было собственных двигателей, поэтому к месту работы BOS 400 транспортировали буксиром. По пути из Республики Конго в Кейптаун из-за шторма буксировочный трос порвался и баржа налетела на скалы.

33. Двенадцать апостолов.

34. Мыс Доброй надежды. Его часто ошибочно называют крайней южной точкой Африки. На самом деле, самая южная точка — мыс Игольный, расположенный в 155 км к юго-востоку. Мыс Доброй Надежды — один из важных стратегических объектов африканского континента. Раньше он был ориентиром для торговых судов, следовавших из Европы в страны Дальнего Востока. Сейчас это популярное туристическое место, полюбоваться пейзажами которого ежегодно приезжают миллионы путешественников из разных уголков планеты.

Отдельный мой репортаж про мыс Доброй Надежды: gelio.livejournal.com/242333.html

35. Проложенная по прибрежным скалам дорога Чапмэнс Пик Драйв (Chapman's Peak Drive). Она названа в честь капитана английского суда Джона Чапмэна, который приплыл сюда в 1607 году. Шоссе с 114 изгибами строили с 1915 по 1922 годы с использованием труда заключённых.

36. Саймонстаун (Simon's Town) — городок с населением почти 3 тысячи человек в окрестностях Кейптауна. Здесь расположена основная база военно-морских сил Южно-Африканской республики.

37. Кейптаун считается одной из мировых столиц сёрфинга. Здесь скольжение по волнам — не просто спорт, а образ жизни. Сёрфингом занимаются вместо физкультуры в школах и всей семьёй по выходным.

38. Район, где живут обеспеченные африканцы.

39. KTC township — трущобы в городке Ньянга, который является старейшей частью Кейптауна. Тауншипами в ЮАР называют бедные поселения на окраинах. Они появились в период апартеида, когда население разделяли по расовому признаку, а законы позволяли выселять малоимущие семьи чёрного и цветного населения в самые отдалённые территории городов. При этом стройматериалов государство не выделяло, поэтому жители сооружали свои дома из того, что было под рукой: старого шифера, картона и даже фрагментов автомобильных кузовов.

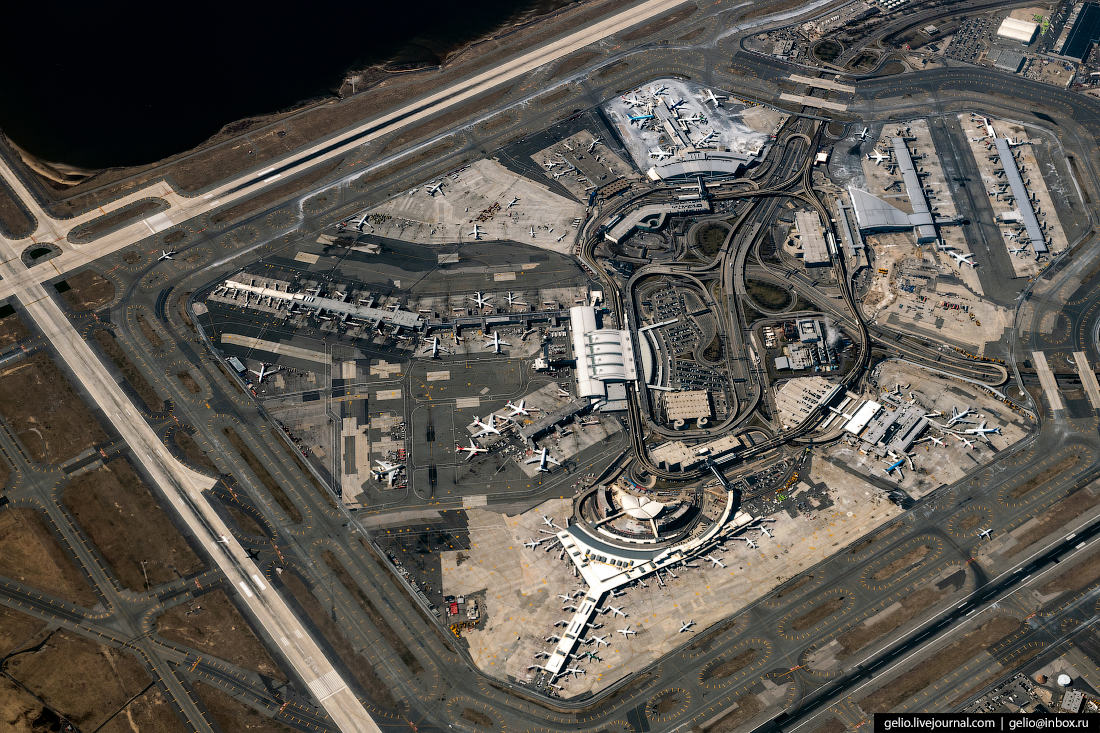

40. Международный аэропорт Кейптауна обслуживает прямые рейсы в Йоханнесбург и Дурбан, а также в небольшие городки Южной Африки. Международные рейсы выполняются к нескольким местам назначения в Африке, Азии, Европе и Южной Америке.

41.

42. Кейптаун является городом-побратимом французской Ниццы и российского Санкт-Петербурга.

Смотрите также: Мыс Доброй Надежды – столкновение двух океанов

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Мыс Доброй Надежды – столкновение двух океанов

Часто мыс Доброй Надежды ошибочно называют крайней южной точкой Африки. На самом деле, самая южная точка — мыс Игольный, расположенный в 155 км к юго-востоку. Мыс Доброй Надежды — один из важных стратегических объектов африканского континента. Раньше он был ориентиром для торговых судов, следовавших из Европы в страны Дальнего Востока. Сейчас это популярное туристическое место, полюбоваться...Читать далее... пейзажами которого ежегодно приезжают миллионы путешественников из разных уголков планеты.

1. Мыс Доброй Надежды является воплощением надежд португальских мореплавателей, искавших в 15 веке путь в Индию. В 1488 году его открыл мореплаватель Бартоломеу Диаш. Попав в сильнейший шторм, корабли несколько дней блуждали в океане, а затем наткнулись на мыс. В память о шторме мореплаватель назвал его мысом Бурьм, однако король Жуан Второй был весьма суеверным и издал указ об его переименовании.

2. Мыс Доброй Надежды — это психологически важная отметка, преодолев которую, мореплаватель движется больше в восточном направлении, чем в южном.

3. Здесь встречаются два океана: теплый Индийский и холодный Атлантический.

4. Это одна из высочайших прибрежных скал в мире – её высота составляет около 250 метров.

5. Самая юго-западная точка Африки.

6. Мыс находится на территории национального парка Table Mountain National Park в 50 километрах от Кейптауна, второго по численности населения города ЮАР.

7. И всё же основная достопримечательность в окрестностях «самой юго-западной точки Африки» не мыс Доброй Надежды, а Кейп Пойнт: соседний мыс с живописной скалой и маяком на вершине.

8. Мыс Доброй Надежды являлся не очень гостеприимным местом для приплывающих сюда кораблей. Туманы, айсберги, прибрежные скалы, частые шторма - все это делало навигацию необычайно сложной.

Для того, чтобы обезопасить навигацию был в 1860 году на скале Кейп-Поинт был построен маяк, однако всех проблем это не решило: инженеры недооценили местную метеорологическую специфику - расположенный на высоте около 270 метров над уровнем моря маяк, несмотря на рекордную для своего времени светимость, просто не был виден из-за поднимающихся прямо со склонов гор облаков. Воздух насыщенный влагой поднимался и скрывал сигнальные огни в любое время года

Он проработал на том самом месте около полувека, но несколько кораблекрушений заставили власти задуматься о данной проблеме. Последней каплей стала катастрофа португальского лайнера, налетевшего на рифы. Маяк закрыли и в наше время он служит музеем и смотровой площадкой.

9. Новый маяк расположен ниже, на высоте 88 метров и виден он с расстояния 40 км, однако пользы он стал приносить гораздо больше, а кораблекрушения в этих местах прекратились.

10. Есть мнение, что самый первый в мире почтовый ящик появился именно на Мысе Доброй Надежды.

Во время плавания в 1500 году эскадра Диаса попала в очень сильный шторм. Тогда спасти удалось всего лишь один корабль. Диас понимал, что мыс, куда их выбросило, не может быть местом их жизни и что ему с командой придется плыть дальше. Но в то же время он понимал и то, каким опасным является предстоящее путешествие. И тогда было принято оригинальное решение – все, что произошло с эскадрой, записали на бумаге, взяли обычный башмак, сложили туда рукопись и повесили на дерево. Диас надеялся, что вскоре этот башмак найдут и прочитают записки. Так и получилось. Меньше чем через год португальские моряки обнаружили на дереве башмак, который, по сути, и был самым первым почтовым ящиком в мире.

11.

12. Воздух-воздух.

13. Мыс Игольный (Cape Agulhas) – самая южная точка Африки.

Смотрите также:

• Мыс Принца Уэльского — крайняя западная материковая точка Северной Америки

• Скалы «Двенадцать апостолов» — исчезающая достопримечательность Австралии

• Зимний Байкал: километры прозрачного льда

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Зимний Новосибирск — 2019

Новосибирск — столица Сибири. В XXI веке он стал первым из российских городов, не считая Москвы и Петербурга, превысившим полуторамиллионную отметку по численности населения. Благодаря этому Новосибирск до сих пор считается одним из крупнейших торговых, культурных, деловых научных центров страны.

1. Новосибирск был основан в 1893 году. Поселение на этом месте понадобилось,...Читать далее... чтобы разместить рабочих из Тобольской, Томской, Енисейской губерний и европейской части России, приехавших строить железнодорожный мост через Обь. Изначально посёлок носил название Ново-Николаевск. В 1903 году он получил статус города, а в 1926-м его переименовали в Новосибирск.

2. Современный Новосибирск — третий по численности населения город России.

3. Архитектура города очень эклектична: современные высотки соседствуют со старыми церквями и советскими многоэтажками.

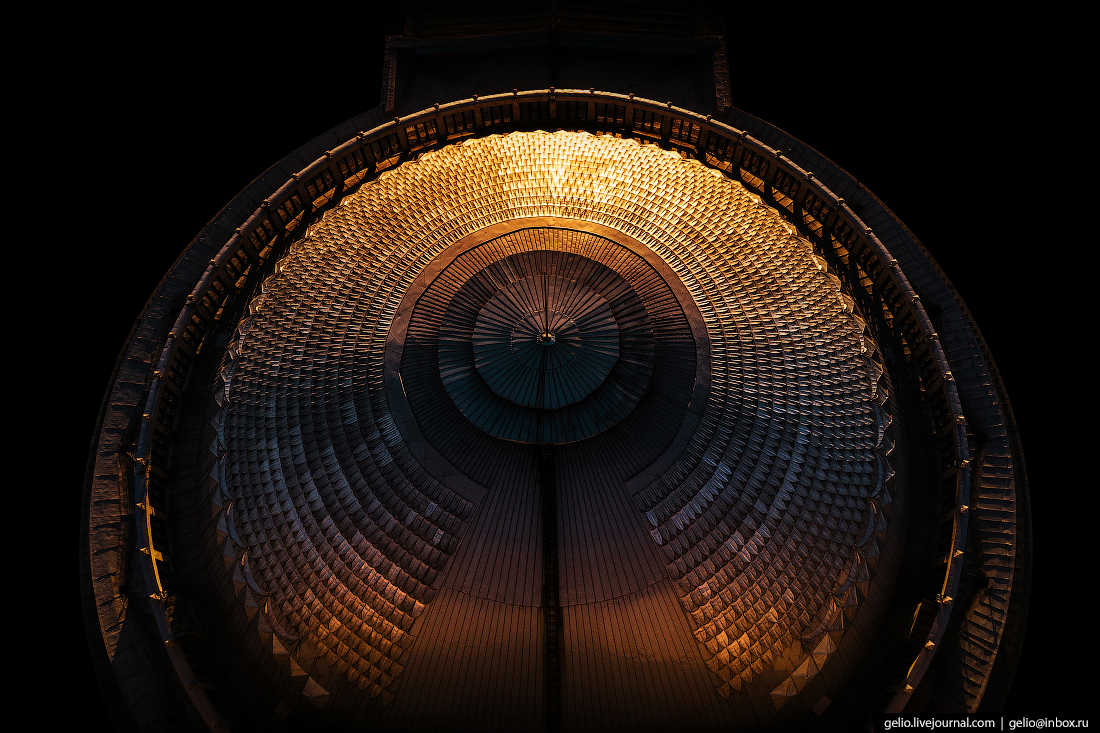

4. Новосибирский театр оперы и балета — крупнейшее театральное здание России. Под его куполом может полностью поместиться московский Большой театр.

5. Центральная площадь имени Ленина.

6. Сквер с фонтаном на улице Орджоникидзе.

7. Красный проспект — главная улица Новосибирска. Большая его часть разделена бульваром или парковками.

8. Красный проспект начинается от набережной Оби и тянется с юга на север.

9. Часовня Николая Чудотворца. Её построили в 1914 году в честь 20-летия со дня закладки железнодорожного моста. В 1930 году здание снесли и на его месте какое-то время находилась статуя «Комсомолец». Часовню отстроили заново в 1993 году — к 100-летнему юбилею Новосибирска.

10. Новосибирский Краеведческий музей в историческом здании 1910 года. Изначально его использовали как административный и торговый центр: на первом этаже находились магазины, в подвале — склады, а на верху — городская управа, казначейство и банк.

11. Первомайский сквер. С 2000 года здесь регулярно проводят Сибирский фестиваль снежной скульптуры.

12. Октябрьская магистраль.

13. Молодёжный театр «Глобус», расположенный в здании, стилизованном под парусное судно.

14. Октябрьская магистраль и улица Кирова. На улице стоит 40-градусный мороз, поэтому не смотря на час-пик, машин мало.

15. Железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный.

16. Здание управления Западно-Сибирской железной дорогой.

17. Собор Александра Невского — одна из первых каменных построек на территории города. В советское время здесь располагался проектный институт и киностудия, а в 80-е планировалось открыть концертный зал.

18. Новосибирск на закате.

19. Парк Городское начало, в котором установлен единственный сохранившийся пролет старого железнодорожного моста, демонтированного в 90-е. Рядом находится памятник Александру III, который издал указ о начале строительства Транссибирской железной дороги.

20. Современный железнодорожный мост через Обь.

21. Михайловская набережная, реконструкция которой началась в 2017 году.

22. Мосты Новосибирска.

23. Новосибирский метромост — самый длинный крытый метромост в мире. Из-за перепадов температуры зимой конструкция сокращается, а летом вытягивается на 50 сантиметров.

24. Коммунальный мост, соединяющий Ленинский и Октябрьский районы города.

25. Бугринский мост. Его строительство велось с 2010 по 2014 год.

26. Бугринский мост стал одним из самых масштабных и сложных строительных объектов, появившихся в Новосибирске в последнее десятилетие. Длина его арочного пролёта составляет 380 метров — это самый большой показатель для подобных сооружений на территории СНГ.

27. Красная арка Бугринского моста.

28. Столица Сибири.

29. Деловой центр города с современными офисными высотками — своего рода Новосибирск-Сити.

30. Проспект Димитрова, где расположены сразу несколько крупных бизнес-центров.

31. В 2017 году Новосибирск занял 32-е место в мировом рейтинге городов с многочасовыми пробками. Его составила американская компания Inrix, которая занимается транспортной аналитикой. Оказалось, что жители сибирского мегаполиса проводят в пробках более 50 часов в год.

32. Димитровский мост. Новосибирцы используют этот маршрут через Обь уже 40 лет — с 4 ноября 1978 года.

33.

34. «Бэтмен» в морозной дымке.

35. Ипподромская магистраль — первая в Новосибирске скоростная дорога. Её строили поэтапно начиная с 1980-х годов и открыли в 2007-м. Протяжённость магистрали составляет 6400 метров, а разрешённая скорость движения — до 80 км/ч.

36. Ипподромская магистраль проходит через четыре района города: Центральный, Октябрьский, Заельцовский и Калининский.

37. Нарымский сквер — зелёный оазис посреди города и одно из самых популярных мест для прогулок, где можно отвлечься от шума и суеты.

38. Вознесенский кафедральный собор — главный храм Новосибирской и Бердской епархии. Первоначально он был построен из дерева, но в ходе реконструкций стены заменили на кирпичные, сохранив при этом первоначальный архитектурный замысел.

39. Улица Нарымская. Эта крупная транспортная артерия — одна из старейших улиц в городе.

40. Площадь Калинина. Она имеет форму круга, заключённого в правильный шестиугольник из семиэтажных жилых домов.

41. Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило — один из крупнейших в России. На площади 65 га живут около 11 тысяч животных 770 разных видов. Многие из них занесены в Международную красную книгу. Здесь разводят кошачьих и куньих, поэтому коллекции представителей этих семейств считаются одними из лучших в мире.

42. Каждый год зоопарк посещают более полутора миллионов человек.

43. Центральный сибирский ботанический сад. Он расположен вблизи Академгородка и занимает площадь более 1000 га, то есть примерно 1400 футбольных полей.

44.

45. Законодательное собрание Новосибирской области. Высотное здание строилось для Обкома КПСС и было сдано в эксплуатацию в 1981 году. В нём 14 этажей, три из которых находятся под землёй.

46. Центральный парк. Он был основан в 1925 году на месте бывшего кладбища, где хоронили первых жителей Новониколаевска. Сначала он представлял собой просто небольшую рощу, потом на территории появились качели, сцена, тир и физкультурный городок. В 1940-е здесь установили первые аттракционы, которые с тех пор обновлялись несколько раз.

47.

48. Проспект Димитрова, 17. Дом в стиле сталинского неокласицизма, украшенный бельведером со шпилем, построен в 1955 году.

49. Ещё один яркий образец неоклассицизма находится по адресу: Красный проспект, 56. Дом «Облплана», построенный в 1939 году, сейчас признан памятником архитектуры регионального значения.

50. Другая примечательная «сталинка» — дом номер 20 по улице Советской. Его сдали в эксплуатацию в 1947 году.

51. Ипподромская магистраль.

52. Краеведческий музей. Был основан в 1920 году как Центральный народный музей города Новониколаевска.

53. За счёт маятниковой миграции из пригородных районов днём население Новосибирска увеличивается примерно на 100 тысяч человек.

54. Микрорайон «Золотая нива». В 2010–2011 годах здесь открыли одноимённую конечную станцию Дзержинской линии Новосибирского метро. Она стала самой восточной станцией на территории России.

55. БЦ «Кронос» — одно из самых крупных офисных зданий в Сибири. Его открытие состоялось в 2007 году.

56. Здание представляет собой комплекс из трёх корпусов различной этажности — от 7 до 15.

57. БЦ «Кобра». 25-этажное здание сдали в эксплуатацию в 2009 году. На верхнем этаже делового комплекса расположен ресторан с панорамным видом на историческую часть Новосибирска.

58. «Дом грузчиков», известный также как жилой дом работников речного флота. В 1915 году на этом месте прошла крупная забастовка, которая помогла грузчикам добиться повышения зарплаты. Акцией протеста руководил Сергей Шварц. Впоследствии он стал председателем Новосибирского горкома и в конце 30-х годов выступил с инициативой построить новый дом на памятном месте.

59. Пересечение улиц Фрунзе, Кошурникова и Красина.

60. Дом «На Берёзовой Роще». 26-этажный жилой комплекс на 283 квартиры находится в Дзержинском районе.

61. Новосибирское государственное художественное училище. Изначально здание, построенное в 1903 году, принадлежало купцу Фёдору Маштакову. На первом этаже он открыл несколько магазинов, а на втором жил с семьёй. После революции в доме разместилось местное государственное политическое управление, позднее — окружное статбюро и сибмедторг. В 1960-е годы здесь открыли отделение Союза художников.

Справа от дома купца — «Дом с часами». 67-квартирный жилой дом появился на Красном проспекте в 1934-м. Он считается одним из лучших сооружений архитектуры конструктивизма в Новосибирске.

62. Микрорайон «Горский» на левом берегу Оби. Первые дома здесь начали строить в начале 1990-х годов. Сегодня жилой массив состоит из трёх частей: «Горский-1», «Горский-2» и «Стартовый-Горский».

63. Площадь Маркса — центр левобережья. Также площадь является самым загруженным транспортным узлом Новосибирска. Здесь находится конечная станция Ленинской линии метрополитена.

64. Реконструкция гостиницы «Турист» — самого знаменитого долгостроя Новосибирска. К 2021 году строители планируют превратить «замороженное» ещё в 1970-х годах здание в современный 25-этажный апарт-отель. Выход из метро перенесут ближе к новому комплексу, а на прилегающей территории появится новый сквер.

65. Проспект Маркса — одна из главных магистралей левобережья. Она начинается от площади Маркса и заканчивается у въезда на Коммунальный мост.

66. Микрорайон «Чистая Слобода». Строительство жилого комплекса началось в 2007 году. Спустя 10 лет здесь появилось около 40 многоэтажек, где проживает более 20 тысяч человек.

67. Улица Большевистская — одна из первых улиц будущего города Новониколаевска. Изначально она называлась Трактовой, а до 1920 года — Будаговской. Инженер Григорий Будагов руководил строительством первого железнодорожного моста через Обь.

68. Жилмассив «Энергостроителей» в районе педагогического университета на улице Выборной. В простонородии «Пед».

69. Микрорайон «Ключ-Камышенское плато». Считается, что здесь находится самая высока точка Новосибирска.

70. Микрорайон «Весенний». Построен на берегу реки Иня — правого притока Оби.