Тёрка в тагах

airport altai architecture arctic aviation belokurikha cosmodrome gazprom gelio history icebreaker ind iran istanbul kaliningrad komi komsomolskonamur metallurgy metro mining mirny Moscow nature nizhnynovgorod novosibirsk nsk nso port railway report samara ships space tiksi tobolsk tomsk tumen turkey tver ukhta yakutia yakutsk

Большая Тёрка / Мысли /

Личная лента

Gelio

Фото Красноярска с высоты

Самый восточный «миллионник» страны расположен на берегах реки Енисей, в естественном ущелье, образованном отрогами Саянских гор. Почти за четыре века своей истории из скромной казацкой крепости Красноярск вырос в большой современный город, центр второго по площади субъекта Российской Федерации, главного золотодобывающего региона страны.

1. Енисей, на котором стоит...Читать далее... Красноярск, делит Сибирь на Западную и Восточную, примерно пополам разделён и сам город. При этом город экономическими географами отнесён к Восточной Сибири.

2. Красноярская стрелка по праву считается историческим центром города. Именно на её территории в 1628 году казаки основали крепость Красный Яр (что означает «Красивый берег»). Статус города растущий острог получил в 1690 году.

3. Символ Красноярска - Часовня Параскевы Пятницы.

Часовня стоит на вершине Караульной горы. На площадке часовни часто работал над своими этюдами знаменитый художник Василий Суриков. В августе 1887 года великий русский ученый, изобретатель радио Александр Попов там наблюдал солнечное затмение.

4. Администрация Красноярского края на площади Революции.

5. Коммунальный мост через Енисей.

Сдан в 1961 году. Был построен за пять лет, что в те годы считалось очень быстрым сроком. За применение новых технологий возведения переправы — в частности, замыкания арок без страховочных опор — её строители получили Ленинскую премию.

6. Постройка Коммунального моста придала серьезный импульс развитию Красноярска. Железобетонная автомобильная переправа протяжённостью 2300 метров считалась одной из самых длинных в Азии.

7. Коммунальный мост получил широкую известность, когда его изображение попало на 10-рублёвую купюру Банка России (ныне она почти полностью вышла из обращения).

8. Театральная площадь. Здесь расположены государственный театр оперы и балета, гостиница «Красноярск».

9. 18-ти этажное здание Енисейского речного пароходства.

10. Администрация города Красноярска.

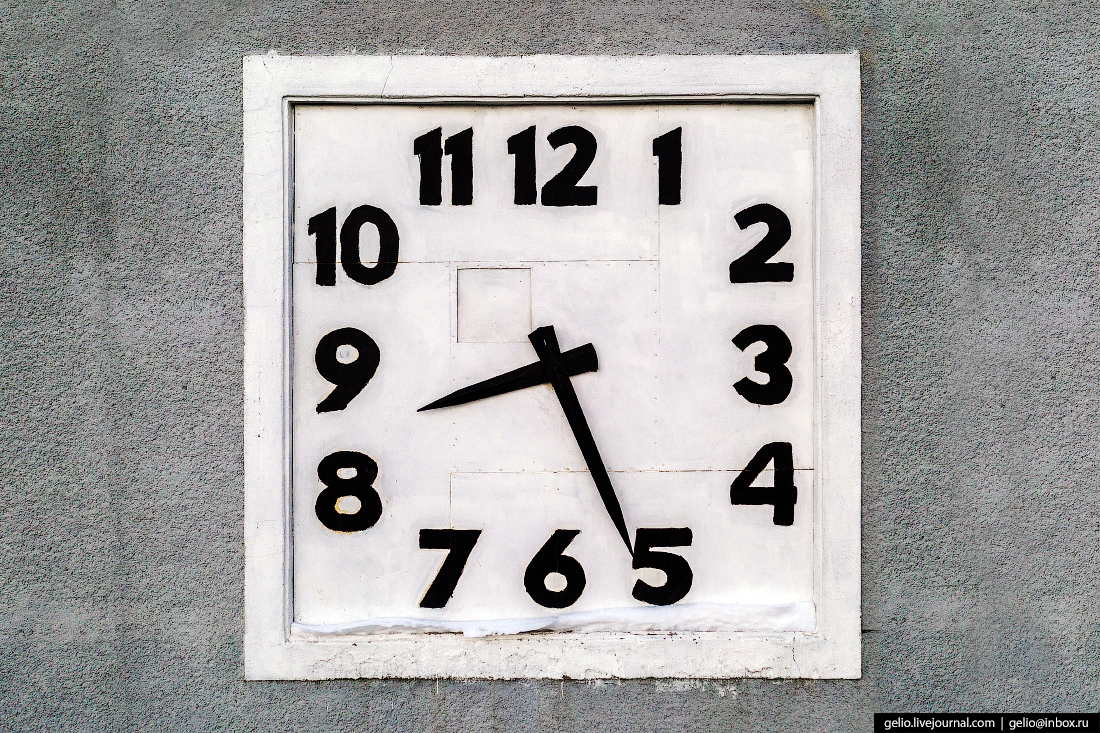

Бывший городской Дом Советов — мэрия Красноярска. Здание в стиле позднесоветского конструктивизма строилось в конце 60-х годов XX века. Часы на башне администрации до конца тысячелетия представляли из себя обычное электронное табло. Затем башню надстроили на манер лондонского Биг-Бена. А в 2001 году были установлены и четыре стрелочных циферблата диаметром по 6,5 метров. Кроме того, главные городские часы оповещает о времени мелодией и звуком курантов.

11. Красноярская стрелка.

12. Самый известный долгострой Красноярска.

29-этажную башню КАТЭКНИИуголь спроектировали еще в 80-х годах прошлого века, всего за 9 месяцев возвели бетонный каркас до верхней точки, после чего строительство остановилось. Уже в XXI веке 104-метровый объект выкупили строители-коммерсанты, собираясь превратить его в бизнес-центр «Панорама». Строительство не завершено до сих пор.

13. Место впадения реки Кача в реку Енисей.

14. Памятник командору Резанову.

Резанов был одним из учредителей Российско-Американской компании, инициатор первой русской кругосветной экспедиции. Реальный прототип главного героя спектакля «Юнона и Авось».

15. Население Красноярска — 1,1 млн. человек. «Миллионником» город стал в 2012 году, для преодоления этого рубежа местные власти приняли программу «Миллион», она предусматривала ускорение темпов строительства.

16. В 2003 году в Красноярске была открыта Триумфальная арка, возведённая в честь 375-летия города. Место выбрано не случайно, она возвышается там, где ранее располагались ворота Спасской башни Красноярского острога.

17. Бизнес-центр «Панорама в свете неоновых огней.

18. Виноградовский пешеходный мост соединяет стрелку и остров Татышев.

19. Двухпилонный вантовый мост через протоку реки Енисей назван по фамилии архитектора-строителя.

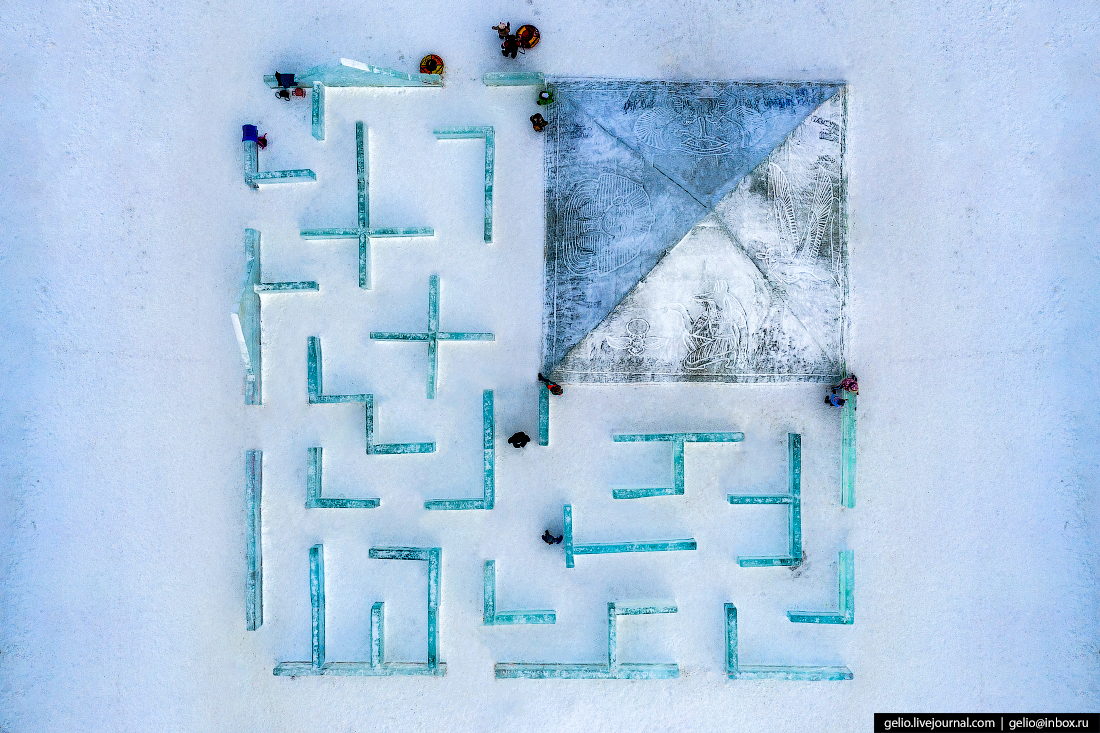

20. В 2019 году в Красноярске проводилась XXIX Всемирная Зимняя Универсиада.

21. На набережной Стрелки нередко проводятся свадьбы и знаковые торжества. Также можно посетить один из многочисленных музеев, и приобщиться к истории города.

22. Пароход-музей «Святитель Николай».

В 1891 году на корабле в Красноярск прибыл будущий император — цесаревич Николай Александрович. В 1897 году к месту ссылки на этом пароходе ехал Владимир Ульянов-Ленин. К столетнему юбилею со дня рождения Ленина корабль отреставрировали и установили в качестве музейного комплекса на набережной Енисея.

23. Музейный центр «Площадь Мира» - большой по площади, популярный объект современного искусства. На фасаде здания видна надпись «Свобода». Лейтмотивом для световой инсталляции стало обозначение как свободы авторского высказывания, так и бескрайности духа и территорий Красноярского края.

24. Улицы центрального района ровные, ориентированы по сторонам света. Широтные улицы пролагались с запада на восток, а меридиональные улицы с юга на север, от Енисея в сторону Покровской горы.

25. Здание речного вокзала.

26. Театральная площадь имеет непростую судьбу. Изначально она была построена в 1878 году, однако расположенный на ней деревянный театр в конце века сгорел. В советские годы здесь построили стадион. Вторую жизнь площадь получила после возведения Коммунального моста в 1960-е годы. Площадь тогда называлась в честь 350-летия Красноярска, а своё историческое имя — Театральная — вновь обрела лишь в 2005 году.

27. Красноярский краеведческий музей, возведённый еще в 1929 году, считается одним из крупнейших в России.

28. Набережная реки Енисей. Здесь можно погулять, покататься на скейте или роликах, приобщиться к живой природе. А также оценить виды на реку, перекинутые через неё мосты, ближайшие острова.

29. Здание Покровского кафедрального собора в стиле сибирское барокко представляет собой памятник каменной архитектуры. Рядом с ним расположен сквер имени живописца XIX века В.И. Сурикова.

30. Красноярск является городом фонтанов, их здесь свыше 140.

31. Покровский сквер и часовня Параскевы Пятницы на Караульной горе.

32. Улица Карла Маркса.

33. Церковь Преображения Господня - один из значимых объектов религии и культурного наследия города. Сейчас здесь соседствуют католический приход и концертный зал органной и камерной музыки красноярской филармонии, при котором работает музыкальная школа.

34. «Ворота города» — башни конце улицы Маркса.

35. Лев на флюгере одного из домов.

36. Башни на улице Карла Маркса входят в ансамбль Красной площади.

37. Вокзал станции Красноярск-Пассажирский.

38. Станция расположена на Транссибирской магистрали, в 4098 километрах от Москвы.

39. Между Красноярском и Москвой курсирует фирменный поезд «Енисей».

40. Красноярский железнодорожный мост и Николаевский автомобильно-пешеходный мост через Енисей.

Первый железнодорожный мост был построен в 1899 году. В 1900 году году это сооружение наряду с Эйфелевой башней было удостоено Гран-при и золотой медали Всемирной выставки в Париже — "За архитектурное совершенство и великолепное техническое исполнение". В XX веке рядом с исторической была построены дублирующие переправы для расширения Транссиба. В 2007 году оригинальный «царский» мост сдали на металлолом.

Николаевский автомобильно-пешеходный был открыт в 2015 году.

41. Телевизионная башня высотой 199 метров.

42. Надпись «Енисейская Сибирь» на склоне под жилым комплексом «Орбита».

43. Круговая автомобильная развязка на Игарской.

44. В черте города 6 транспортных мостов через Енисей: Николаевский, Железнодорожный — два железнодорожных моста Транссиба, расположенных рядом, Коммунальный, Октябрьский, Коркинский мост (мост «777») — совмещённый автомобильно-железнодорожный. Далее в непосредственной близости от границы города находится автомобильный мост через Енисей, соединяющий транспортный обход вокруг Красноярска.

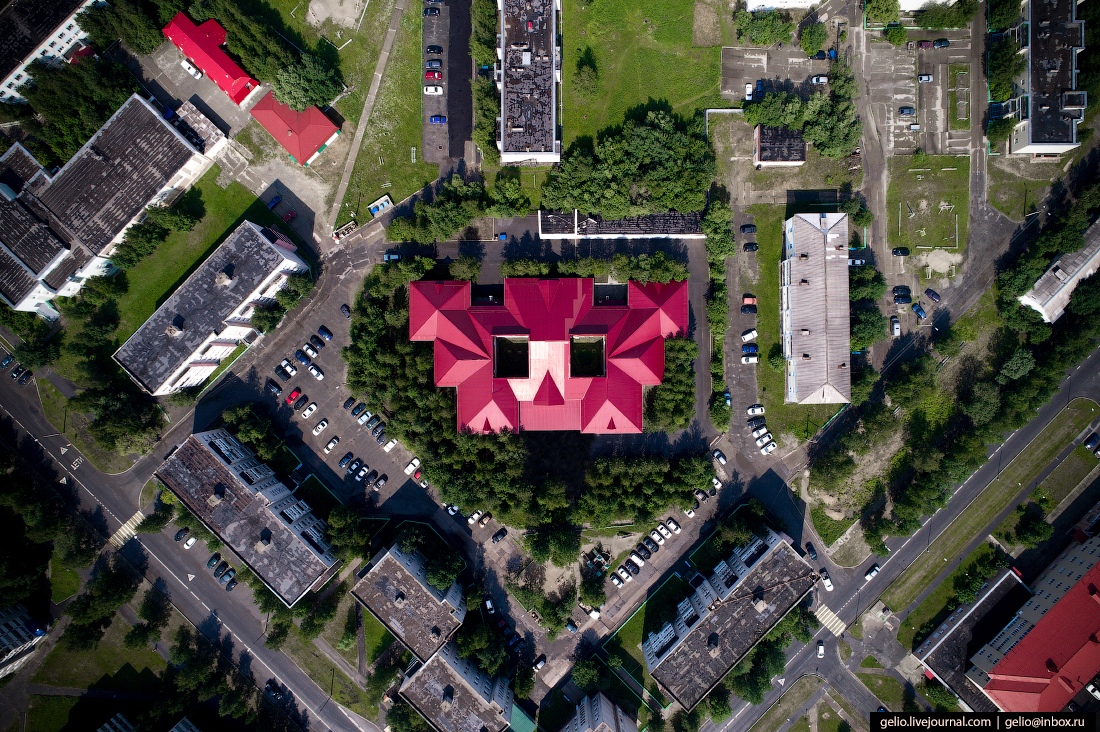

45. Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого (КрасГМУ).

46. Предмостная площадь на правом берегу.

47. Улица Молокова названа в честь знаменитого полярного летчика, совершившего много летных подвигов.

48. Бизнес-центр «Первая башня» — самое высокое здание Красноярска и Сибири.

49. 120 метров, 30 этажей.

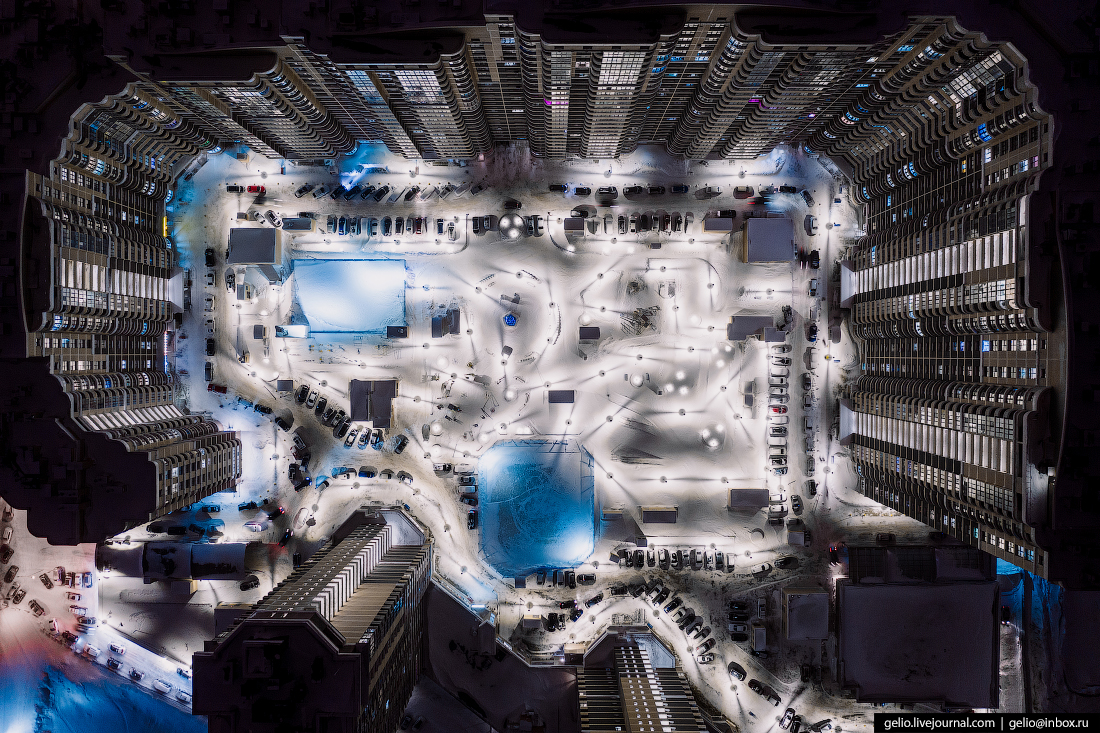

50. Жилмассив «Взлётка» возник на территории бывшего аэропорта и начал застраиваться в конце 1980-х.

51. Жилмассив «Северный».

52. Жилой комплекс «Фрегат Нео».

53. Жилой комплекс «Белые росы» на берегу Абаканской протоки.

54. Афонтова гора.

Самая известная возвышенность Красноярска. Дала название «Афонтово» одной из первых и самых популярных частных телекомпаний России. Афонтова гора также известна как место археологических изысканий, здесь были открыты несколько стоянок древнего человека времен позднего палеолита.

55. Жилой микрорайон «Южный берег».

56. Один из кварталов «Южного берега» был назван именем известного писателя Антуана де Сент-Экзюпери.

57. Ермолаевский автомобильный мост через реку Енисей введен в эксплуатацию в 2008 году. Является фрагментом автодороги, огибающей северную часть Красноярска. В народе нередко именуется «Путинским мостом», так как в его открытии участвовал В.В.Путин, на тот момент премьер-министр РФ.

58.

59. Коммунальный мост Красноярска был внесен в справочник Юнеско «Мостостроение мира» благодаря уникальной технологии монтажа тяжелых железобетонных полуарок и реализованному решению по замыканию сводов на плаву в пролёте.

60. Мост на остров Татышев.

61. Панорама Красноярска.

62. Красноярский краеведческий музей является одним из старейших музеев Сибири и России. В нем собрано свыше 700 тысяч экспонатов, тесно связанных с историей региона.

63. Свято-Покровский кафедральный собор. Самый древний из красноярских храмов.

64.

Другие мои репортажи о Красноярске доступны по ссылке: gelio.livejournal.com/tag/красноярск

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Мыс Дежнёва – здесь начинается день

Мыс Дежнёва находится на стыке двух континентов - Евразии и Северной Америки, двух стран - России и США, двух океанов - Северного Ледовитого и Тихого, и даже двух дней. Потому что первые лучи солнца здесь – первые для всей Земли. Мыс открыт первопроходцем Семёном Дежнёвым в 1648 году, он пересёк Берингов пролив за 80 лет до Витуса Беринга. Это суровое, но красивое место, где заканчивается один...Читать далее... мир и начинается другой, о котором до XV века европейцы только догадывались.

1. В фундаменте мыса Дежнёва – континентальный массив возрастом 500 миллионов лет. Но свой нынешний вид мыс принял относительно недавно – чуть более 15 тысяч лет назад.

2. До того, как уровень океана опустился, между мысом Дежнёва и мысом Принца Уэльского существовал «Берингийский мост суши». Память о нём сохранилась в преданиях алеутов, которые называли его «земляной мост». По этому мосту предки коренного населения Аляски тысячи лет назад мигрировали с территории Евразии.

Данные карты использованы с сайта https://www.bing.com/maps/

3. Мыс Дежнёва находится на стыке двух океанов – в Беринговом проливе, который соединяет Северный Ледовитый океан (Чукотское море) и Тихий океан (Берингово море).

4. Принято считать, что мыс находится там, где сейчас установлен маяк-памятник.

5. Но на самом деле географический мыс Дежнёва расположен в 7 километрах на север от маяка.

6. Здесь правит арктический климат, что усугубляется близостью Северного Полярного круга.

7. Эти древние скалы, без преувеличения, застали рождение Земли – они формировались более 1,5 миллиардов лет, то опускаясь в воды мирового океана, то возвращаясь к свету холодного северного солнца.

8. Фактически мыс Дежнёва – неприступная скала, подобраться к которой можно только с воды.

9. Высадиться на голой, едва не вертикальной скале, весьма проблематично.

10. Путешественники редко добираются до самого мыса, обычно пункт назначения – маяк.

11. Ещё до строительства маяка, в 1910 году здесь поставили деревянный 15-метровый крест.

12. Огромный крест выполнял функции указателя для кораблей. Сменить его на полноценный маяк решили только в 1948 году – по инициативе мореплавателя и писателя Н.И. Максимова.

13. Из-за извечной проблемы России – бюрократии – с момента разработки проекта маяка до его реализации прошло 7 лет.

14. Маяк был возведён и официально открыт в 1955 году.

15. Семён Иванович Дежнёв – легендарный первопроходец, мореплаватель, казачий атаман.

16. Дежнёв первым прошел Берингов пролив. Он сделал это за 80 лет до Витуса Беринга, именем которого пролив был назван.

17. Дежнёв служил в разных районах Сибири, но в итоге вернулся в Москву, где умер в 1672 году в возрасте 67 лет.

18. Более полувека маяк помогал кораблям проходить эти опасные воды, где непроглядные туманы – явление нередкое.

19. В конструкции маяка использована линза Френеля. Эта ступенчатая оптическая деталь может выступать мощным источником света, поэтому ее часто применяли при строительстве морских маяков в XIX-XX веках.

20. Кстати, маяк работает до сих пор, туда периодически завозят аккумуляторные батареи.

21. У подножия маяка до 1972 года работала метеостанция – самая восточная в Евразии.

22. Сейчас метеостанция заброшена, ближайшая работающая – в 15 километрах от мыса.

23. Восход солнца на мысе Дежнёва – первые лучи нового дня. Первые для России и всего мира.

24. С мыса Дежнёва можно увидеть два острова – это острова Диомида (или острова Гвоздева). Они расположены почти в самом центре Берингова пролива, на примерно равном расстоянии от границ России и США. Ближайший к нам, остров Ратманова, принадлежит РФ, второй – остров Крузенштерна, уже американская территория.

25. В хорошую погоду с мыса видно не только острова Ратманова и Диомида, но и мыс Принца Уэльского – крайнюю восточную континентальную часть США.

26. Постоянного поселения на острове Ратманова нет, только база российских пограничников.

27. До мыса Принца Уэльского отсюда 86 километров. А до косы, предваряющей материковую Америку, 82 километра.

28. Недалеко от маяка находится заброшенный эскимосский поселок Наукан. Он был оставлен местными 60 лет назад.

29. Эскимосы основали Наукан не позднее XIV века. Их предки жили на Чукотке больше 2000 лет. Наукан расположен в непосредственной близости от могильников каменного века, представляющих культуру морских арктических зверобоев.

30. В 1648 году возле Наукана разбился один из кочей (парусно-гребное судно) Семёна Дежнёва. Известно, что Дежнёв встречался с местными жителями.

31. В этом суровом регионе на краю Земли для выживания можно заниматься только одним – китобойным промыслом.

32. На данный момент Наукан и могильники Эквен входят в предварительный список объектов ЮНЕСКО.

33. Когда-то в Наукане проживало 400 человек из 13 древних эскимосских родов. Теперь их потомки живут в Уэлене, это в 15 километрах от маяка.

34. Расстояние от мыса Дежнёва до Москвы по прямой — 6300 км.

35. Находясь здесь, сложно представить, что человек может жить в подобном месте.

36. И всё же, местные пейзажи завораживают. Надо думать, эскимосских шаманов они завораживали не меньше. А шаманы у эскимосов были – это подтверждают археологические артефакты из могильников Эквен.

37. На мысе есть небольшой водопад. Безымянный.

38. Вдоль мыса Дежнёва регулярно курсируют гренландские и серые киты, промысел на них здесь до сих пор процветает. Много китобоев в ближайших поселениях – Уэлен, Лаврентии, Лорино и других.

39. Сам мыс только на первый взгляд кажется безжизненным. На самом деле, здесь довольно богатая фауна.

40. Например, нередко встречаются медведи. Причём не только бурые.

41. Птиц тоже хватает – куропатка, кайра, ворон, кречет. Повсюду птичьи базары.

42. А еще много ипаток.

43. И вот опять – кажется, что жизни тут нет.

44. Но стоит присмотреться, и оказывается, что животности здесь изрядно. У берега по скалам часто лазают росомахи в поисках птичьих кладок.

45. Здесь обитает забавный евражка, или Американский суслик.

46. И над всем этим возвышается маяк, который по сей день продолжает нести свою бессменную вахту на краю русской земли.

47. Однако не всё здесь так экзистенциально. Вот эту скалу местные ещё полвека назад прозвали Бегемот. Понятно, почему.

48. Климат на мысе Дежнёва жёсткий. Зима длится 8 месяцев, а среднегодовая температура не выбирается из минусовых значений.

49. Максимальная средняя температура в июне из зафиксированных – 5,4 °С. Но даже летом по ночам нередки заморозки и выпадает снег.

50. Ещё одна климатическая особенность региона – резкая смена погоды. Тёплый снегопад при штиле может смениться ледяным штормовым бураном в считанные минуты.

51. Относительно спокойное время с наилучшими погодными условиями – август. В этом месяце здесь больше всего солнечных дней и ещё нет сильных ветров, которые налетают в начале осени.

52. Мыс Дежнёва входит в состав национального парка «Берегия».

53. Своё нынешнее название мыс получил только в 1898 году. До этого он назывался Восточным. Так его на карту нанес Джеймс Кук.

54. Мыс Дежнёва отражен в мировой литературе, например – в романе «Побег из ГУЛАГа» немецкого писателя Йозефа Мартина Бауэра. На его основе в 2001 году сняли одноимённый фильм. Но на самом деле ГУЛАГов в этом регионе никогда не было.

55.

56. До 2018 года из-за близости американской границы Чукотский АО имел статус пограничной зоны. Сейчас это территория с регламентированным правилом посещения иностранных граждан. Местные эскимосы ещё с 1990-х могут путешествовать без визы между Чукоткой и Аляской, если «на другом берегу» есть родственники.

Смотрите также:

Мыс Принца Уэльского — крайняя западная материковая точка Северной Америки

Мыс Доброй Надежды – столкновение двух океанов

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Виды Екатеринбурга

Екатеринбург – один из самых крупных городов России, четвёртый по численности населения. Его традиционно называют столицей Урала – как за географическое положение, так и за место в экономической и культурной жизни региона и страны.

1. Екатеринбург был основан в ноябре 1723 года как центр горнозаводской промышленности Урала. Своё имя город получил в честь Екатерины Первой....Читать далее... Такой подарок жене российский император Пётр I сделал в конце своей жизни. С 1924 по 1991 год город носил имя Якова Свердлова (а область до сих пор — Свердловская).

2. Население столицы Урала сегодня около 1,5 миллиона человек, это четвертый город в России по населению после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

3. Екатеринбург построен на берегах реки Исеть. Это левый приток Тобола. Название «Исеть» с языка манси переводится как «много рыбы». С удочкой, кстати, горожан можно встретить в черте Екатеринбурга и сегодня.

4. Екатеринбург-Сити — деловой и культурный квартал в центре Екатеринбурга на берегу городского пруда.

5. Небоскрёбы – одна из достопримечательностей «Екатеринбург-Сити» и современного Екатеринбурга в целом.

6. Башня «Исеть».

Небоскрёб высотой 52 этажа, 206 метров был построен в 2008-16 годах. Некоторое время башня являлась самым северным небоскрёбом Земли, уступив это «звание» строящемуся в Петербурге «Лахта-Центру».

7. Основную часть площадей башни «Исеть» занимают 225 жилых комнатных апартаментов от 80 до 500 кв. метров.

8. Верхние этажи башни «Исеть» часто возвышаются над туманом и облаками.

9. Ельцин-Центр — деловой, общественный и культурный центр, открытый в 2015 году. В нем расположены музей Бориса Ельцина, библиотека, архив, киноконцертный зал, арт-галерея и прочее.

10. Ельцин-центр расположился на берегу Городского пруда, и в архитектурном плане хорошо сочетается со зданиями «Екатеринбург-Сити».

11. Октябрьская площадь. С одной её стороны – набережная Городского пруда, с других сторон площадь окружают правительственные и административные здания, и Свердловский академический театр. Жители города также называют её «Театральной».

12. Башня выше тумана.

13. Проспект Ленина — главная улица Екатеринбурга.

Прошпективная улица и дорога, до 1919 года Главный проспект, до 1962 года улица Ленина. Застройка велась на протяжении всей истории Екатеринбурга (и Свердловска). В XVIII на нынешнем проспекте Ленина располагалось первое каменное здание Екатеринбурга — Горная канцелярия. Большое количество дореволюционных зданий было снесено в 20-30-е годы XX века, на их месте возникла застройка в стиле конструктивизма.

14. Площадь Труда — старейшая площадь города (прежние названия: Церковная, Соборная, Екатерининская). Современный облик приобрела в 1920-30-х годах. На месте разрушенного собора святой великомученицы Екатерины сегодня построена одноименная часовня. В центре площади в 1960 году был открыт фонтан «Каменный цветок».

15. «Дом Севастьянова» — памятник архитектуры на берегу Городского пруда. Здание в эклектичном смешении неомавританского стиля, а также необарокко и псевдоготики построено в 1866 году. С 1874 по 1917 годы в здании находился Окружной (окрестный) суд. В советские времена — обком профсоюзов.

16. «Плотинка».

Бывшая заводская плотина на реке Исеть и Исторический сквер, разбитый в 1973 году к 250-летию Екатеринбурга. Сквер находится на месте бывшего металлоплавильного и механического казённого завода, со строительства которого начался Екатеринбург.

17. Площадь 1905 года — главная площадь города.

18. Администрация Екатеринбурга.

Одно из самых узнаваемых — здание горсовета, увенчанное башней со шпилем. Пятиэтажное здание построено в 1928-30 годах на месте сгоревшего в начале века Гостиного двора. В советские годы здесь работали городской комитет КПСС и совет депутатов, сегодня — администрация Екатеринбурга и городская Дума.

19. Высота шпиля составляет 61 метр. Любопытно, что в старом Екатеринбурге примерно на этом же месте было другое здание со шпилем — Богоявленский кафедральный собор (снесён в 1930 году), а сама площадь до 1919 года называлась Кафедральной.

20. Городской пруд является ровесником города, он был образован рядом с Екатеринбургским заводом в 1723 году. Длина водохранилища 3,3 километра, средняя глубина около 3 метров (максимальная 5,5 метров возле плотины).

21. Штаб-квартира Русской медной компании (РМК).

22. Фасад здания напоминает структуру кристаллической решетки меди.

23. Штаб-квартира РМК спроектирована всемирно известным бюро Foster+Partners и это первое в России здание, построенное по проекту знаменитого британского архитектора Нормана Фостера. В здании 15 этажей. Каждый двухэтажный офисный модуль — цельное автономное пространство для определенного отдела компании.

24. Foster + Partners специально наблюдали за рассветами и закатами в Екатеринбурге, когда проектировали грани здания.

25. Застройка центральной части Екатеринбурга.

26. «Высоцкий».

54-этажный небоскрёб до строительства башни «Исеть» являлся самым высоким (188,3 м) зданием не только Екатеринбурга, но и всей России за пределами Москвы.

27. Бизнес-центр «Высоцкий» был сдан в ноябре 2011 года как часть комплекса «Антей». Назван в честь Владимира Высоцкого с разрешения его семьи. На втором этаже здания расположен музей певца и актёра.

28. «Высоцкий» в тумане.

29. Смотровая площадка небоскрёба «Высоцкий».

30. Со смотровой площадки небоскреба можно в непривычном ракурсе увидеть и архитектурные ансамбли исторической застройки, и екатеринбургские магистрали, и купола храмов.

31. Храм на Крови.

Построен в 2000-2003 годах на месте печально известного Дома Ипатьева, в котором 17 июля 1918 года была расстреляна семья последнего российского императора Николая II.

32. Пятикупольный храм, выполненный в русско-византийском стиле, является двухуровневым. Верхний храм во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, — высокий и со множеством окон, с уникальным беломраморным иконостасом. Нижний храм в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской по контрасту спланирован полумрачным и с низкими сводами, но именно здесь находится крипта, символически воссоздающая расстрельную комнату, в которой погиб бывший царь с супругой, пятью детьми и четырьмя приближёнными.

33. Каменная ротонда на пруду в Харитоновском парке.

34. Ночной Екатеринбург.

35. Гостиница «Исеть» — памятник архитектуры конструктивизма. Здание построено в 1929-32 годах как дом нового быта для малосемейных и одиноких, часть жилого комплекса «Городок чекистов».

36. «Екатеринбург Арена» - бывший «Центральный» стадион, реконструированный для проведения ЧМ по футболу 2018. Здесь прошло 4 матча этого чемпионата. Является крупнейшим спортивным сооружением города.

37. Парк у Вечного огня на площади Коммунаров представляет собой ухоженный уютный сквер – один из многочисленных в Екатеринбурге. На его территории оборудована современная площадка скейт-парка.

38. Стадион «Екатеринбург Арена» готовится к приёму Универсиады-2023. Он стоит на пересечении проспекта Ленина, улиц Репина и Татищева – весьма оживлённом перекрёстке в центре города.

39. Храм «Большой Златоуст».

Был заложен в сентябре 1847 года, открыт в июле 1876-го. Построен в русско-византийском стиле. Исторический храм «Большой Златоуст» был разрушен в 1930 году. Восстановлен в нескольких метрах от исторического фундамента в 2006-13 годах. Изначально нынешний «Большой Златоуст» должен был стать лишь колокольней рядом с более грандиозным храмом, но планам не было суждено сбыться из-за нехватки средств, в итоге 77-метровую колокольню освятили как храм.

40. Уральский федеральный университет имени Ельцина – крупнейший вуз Урала и один из крупнейших в России. Создан в 2009-2011 годах путём слияния двух других вузов – Политехнического института и Уральского государственного университета.

41. На фронтоне центрального здания университета, принадлежавшего до 2009 года политехническому институту, осталась надпись, свидетельствующая о том, что ранее он носил имя С.М. Кирова.

42. В финансово-деловом квартале на пересечении улиц Куйбышева и Розы Люксембург расположены банковские и бизнес-офисы. На переднем плане фото — Свято-Троицкий кафедральный собор.

43. Окружной Дом офицеров в стиле советского неоклассицизма является историко-архитектурным памятником федерального значения.

44. 11-этажный жилой дом – первая в городе высотка, возвышается над комплексом «Второй дом советов». Комплекс возведён в 1932 году.

45. «Екатеринбург-Сити» с набережной Рабочей молодёжи, отделённые от других кварталов улицей Бориса Ельцина.

46. Александро-Невский собор на территории одного из крупнейших в России Ново-Тихвинского женского монастыря. Построен в 1848 году. В годы советской власти избежал разрушения. В войну служил складом, позднее здесь хранили фонды краеведческого музея. После реконструкции освящён в 2013 году.

47. Торгово-офисный центр «Арена» и бизнес-центр «Саммит».

48. Строительство ледовой арены, рассчитанной на 15 тысяч зрителей. Объект возводят на месте снесенной в марте 2018 года телебашни. Он станет домашней ареной для ХК «Автомобилист». Кроме того, площадка сможет принимать соревнования по 11 видам спорта.

49. 32-этажный жилой Клубный дом «Эверест».

50. Прототипами для его архитектурного решения послужили небоскрёбы Нью-Йорка 30-х годов XX века.

51. Сад имени Павлика Морозова.

В честь пионера-героя популярный в городе большой парк был назван в 1936 году — через 4 года после убийства уральского борца с родными «кулаками». В 90-е годы прошлого века долго был заброшен, в 2010-х годах после реконструкции стал популярным местом отдыха горожан.

52. «Белая башня» (Башня Рейшера).

Водонапорная башня по проекту архитектора Рейшера конца 1920-х годов. Памятник конструктивизма. Сразу после окончания строительства в 1931 году башню выкрасили белой известью, что предопределило её народное название. Правда, в годы Великой Отечественной башню временно перекрасили в защитный цвет хаки.

53. Железнодорожный вокзал станции Екатеринбург-Пассажирский - важнейший пассажирский транспортный узел, расположенный на главном ходу Транссибирской магистрали. По объёму пассажиропотока поездов дальнего следования вокзал Екатеринбург-Пассажирский является крупнейшим в регионах России — после московских и санкт-петербургских вокзалов.

54. «Кто мы, откуда, куда мы идём» — арт-объект на крыше бывшего приборостроительного завода, где в советские времена стояла вывеска «Слава труду». Уральский художник Тимофей Радя, его создавший, известен своими граффити и другими атр-объектами, расположенными по все стране.

55. «Метасупрематический крест» (бывший «Супрематический крест») - стрит-арт, появившийся в 2019 году на площади Первой Пятилетки стараниями художника Покрас Лампас.

56. Банка сгущёнки и суп Campbell's на Ботанике (Жилой район «Ботанический») – арт-объект, созданный в 2010 году в рамках фестиваля «Стенограффия».

57.

58. Год появления этого граффити на торце пятиэтажки несложно угадать.

59. Парк «Зелёная роща».

60. Жилой район «Академический».

61. Согласно планам, население «Академического» будет превышать 300 тысяч человек.

62. Жилой комплекс «Малевич».

63. Урочище Ганина яма. Здесь в шахту бывшего рудника были сброшены останки членов расстрелянной царской семьи. А у же в нашем веке основан мужской монастырь Святых Царственных Страстотерпцев.

64. Пруд в парке усадьбы Харитоновых-Расторгуевых.

65. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых.

Памятник архитектуры федерального значения. Ансамбль построен в конце XVIII века. На территории комплекса расположено единственное сохранившееся в городе церковное здание в стиле позднего барокко — Храм Вознесения Господня был освящён в 1792 году.

66. Хаятт-Ридженси – пятизвёздочный отель класса люкс находится в «Екатеринбург-Сити».

67. Застройка центра Екатеринбурга

68. Стадион в парке «Зелёная Роща».

69. Екатеринбург хорош как вблизи, так и при взгляде с большой высоты.

70. Панорама Екатеринбруга.

71.

72. «Корона» небоскрёба «Исеть», появляющаяся из тумана.

73.

Мои другие репортажи о Екатеринбурге доступны по ссылке: gelio.livejournal.com/tag/ekb

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Бухта Триозёрье

Триозёрье — бухта на берегу Японского моря в 250 км от Владивостока.

1. Своё название бухта получила благодаря интересной географической особенности этих мест: неподалеку от залива находятся три пресноводных озера.

2. Во‑многом благодаря тому, что еще не так давно эта территория была закрытой пограничной зоной, природа в ней сохранилась в своем естественном виде.

...Читать далее...

3. Главной достопримечательностью бухты является остров‑скала Крейсер.

4. Сезон здесь длится всего месяц. В июле вода еще очень холодная, поэтому приезжать народ начинает в августе. При этом и в августе вода может быть довольно холодной, так как здесь постоянно меняются течения и трудно угадать, когда вода потеплеет, а когда наоборот купаться будет не холодно только в жару.

5. Склоны сопок, окружающих бухту, покрыты густым лиственным лесом, богатым грибами и дикоросами, а в водах бухты наблюдается большое разнообразие морской флоры и фауны.

6. Отдыхают здесь в палатках или в домиках. Вся бухта делится на три базы отдыха, поэтому вариантов для проживания много, цены и условия очень разные.

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Наукоград Кольцово — современный посёлок для учёных

Небольшой рабочий посёлок Кольцово в 25 км от центра Новосибирска имеет статус наукограда. Кольцово основано в 1970-х годах — тогда тут начали строить жильё для сотрудников Всесоюзного НИИ молекулярной биологии, раньше так назывался федеральный центр «Вектор». Бурное развитие Кольцово пришлось уже на 2000-е — посёлок активно строился и стал уютным и комфортным местом, куда переезжают жить из...Читать далее... Новосибирска и других городов.

1. До 1979 года Кольцово считалось частью Барышево, крупного села на реке Иня, примыкающего к Первомайскому району Новосибирска. Сейчас большинству жителей России Кольцово известно как место, где разработали одну из вакцин от коронавирусной инфекции — этим занимались учёные из «Вектора».

2.В Кольцово живёт всего 17 тысяч человек — это компактный посёлок в пригороде Новосибирска с населением 1,6 млн жителей. На фото — бизнес-центр «Кольцово», введённый в эксплуатацию летом 2019 года. Под одной крышей тут работают администрация наукограда, МФЦ и частные компании.

3. Скульптура «Моя Сибирь» на пересечении проспекта Академика Сандахчиева и улицы Технопарковой.

4. В Кольцово работает головной офис АО НПК «Катрен» — одного из крупнейших в России фармацевтических дистрибьюторов.

5. Компания «Катрен» основана в 1993 году выпускниками Новосибирского государственного университета Леонидом Конобеевым и Владимиром Спиридоновым. К их бизнесу также относятся аптечная сеть «Мелодия здоровья» и сервис «Аптека.ру».

6. Офис «Катрена» достроили в 2019 году. Дизайн штаб-квартиры компании разрабатывала группа архитекторов во главе с новосибирцем Андреем Буслаевым.

7. Извилистый Никольский проспект длиной всего около 1 км пересекает наукоград, соединяя 4-й микрорайон с дорогой до села Барышево и далее до Новосибирска.

8. Административно-лабораторный комплекс Биотехнопарка открыт в 2015 году для компаний, занимающихся разработкой и производством в сфере биотехнологий. Стеклянный фасад уникального здания состоит из 4 тысяч стеклопакетов неповторимой формы.

9. За последние 30 лет население Кольцово удвоилось — в благоустроенном и зелёном посёлке с современным жильём готовы поселиться и новосибирцы, и жители других городов.

10. Сквер им. Сандахчиева назван в честь основателя центра «Вектор», специалиста в области молекулярной биологии и вирусологии Льва Сандахчиева.

11. Сквер построен по федеральной программе «Комфортная городская среда». Раньше тут был пустырь с оврагом.

12. Перекрёсток проспекта Академика Сандахчиева с Никольским проспектом — центр наукограда. Площадь всего рабочего посёлка — всего 9 км2, причём почти половину территории занимают режимные объекты центра «Вектор».

13. Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы стоит на Никольском проспекте — мимо неё по пути из Новосибирска в наукоград проезжают все водители.

14. 3-й и 4-й микрорайоны — образец комплексной застройки. Среди городов и посёлков региона Кольцово занимает одно из лидирующих мест по вводу нового жилья в расчёте на душу населения.

15. Парк «Кольцово» в северной части посёлка — любимое место отдыха жителей наукограда. Летом тут можно арендовать беседку или покататься на катамаране, зимой — прокатиться на горных лыжах или коньках.

16.

17. Извилистые дорожки со ступенями проложены сквозь чащу парка.

18. В парковом пруду водятся утки — их можно кормить. Любители рыбалки могут поймать тут карпа, белого амура, толстолобика, карася, сома и пелядь.

19. В парке есть тропа здоровья для скандинавской ходьбы или просто для прогулок.

20. Раньше из Кольцово в центр Новосибирска можно было доехать только через железнодорожный переезд на загруженном кузбасском направлении. Это вызывало частые пробки. Когда в 2015 году путепровод открыли, жильё в Кольцово стало привлекательнее, а цены на него выросли.

21. Бизнес-инкубатор Кольцово на улице Технопарковой — офисный центр для малого бизнеса.

22. Проспект Академика Сандахчиева обрывается поворотом на Векторное шоссе — именно на нём стоят основные корпуса «Вектора», крупнейшего в России научного центра в области вирусологии и молекулярной биологии. В коллекции центра есть штаммы лихорадки Эбола и Марбург, вируса тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), натуральной оспы. Всё это — объект для изучения.

23. Рабочий посёлок Кольцово начинался с пятиэтажек, затем тут выросли 9-этажные дома. Теперь тут возводят жилые высотки и по 17 этажей.

24. 3-й и 4-й микрорайоны строились в Кольцово с 2007 года. Наукоград называют спальным пригородом Новосибирска — многие жители наукограда ездят на работу в областной центр или в Академгородок, до которого всего 10 км.

25. Здание по адресу Кольцово, 47 посреди леса в стороне от проспекта Академика Сандахчиева. На одной из карт он значится как бывшая поселковая лыжная база, но сейчас больше напоминает коттедж.

26. На окраине сквера стоит памятник Льву Сандахчиеву, который создал скульптор Арам Григорян, автор монумента «Моя Сибирь».

27. Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы построена в псевдорусском стиле — с шатровым куполом и колокольней под луковичной главкой.

28.

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Аэропорт Красноярск — хаб в центре Сибири

аэропорт, Авиация, aviation, Красноярск

Международный аэропорт Красноярск — один из крупнейших «нестоличных» авиаузлов России. Выгодное расположение хаба позволяет ему обслуживать не только растущий внутренний и региональный пассажиропоток, но и транзитные рейсы между Европой и Азией и уникальные трансполярные маршруты, связывающие Северную Америку и Евразию.

1. Аэропорт находится на территории Емельяновского...Читать далее... района Красноярского края, в 27 км от краевого центра. До 2019 года аэропорт официально назывался Емельяново, сейчас носит название международный аэропорт Красноярск им Д.А. Хворостовского.

2. Аэропорт принят в эксплуатацию в 1980 году. Он стал прямым преемником аэропорта, работавшего в городской черте Красноярска. О месте, где раньше была ВПП, сейчас напоминают название улицы Взлётной, а на улице Аэровокзальной стоит здание старого аэровокзала.

3. Характеристики взлётно-посадочной полосы позволяют красноярскому аэропорту принимать воздушные суда любых типов без ограничений.

4. Аэропорт имеет статус международного с 1993 года. Сейчас он обслуживает больше 60 направлений, треть из которых — международные.

5. Аэропорт Красноярск — ключевой для авиакомпании «Аэрофлот». Национальный перевозчик планирует создать тут новый региональный и международный хаб.

6. Рейсы из Красноярска выполняют 26 российских и зарубежных авиакомпаний.

7. Взлётно-посадочная полоса аэропорта Красноярск имеет длину 3700 метров — на 100 метров длиннее, чем любая из двух ВПП новосибирского аэропорта Толмачёво.

8. Аэровокзальный комплекс аэропорта Красноярск состоит из двух терминалов. В сумме они могут обслуживать до 1300 пассажиров в час на отправление.

9. Новый пассажирский терминал открыт 26 декабря 2017 года и стал одним из первых объектов, построенных в Красноярске к Универсиаде.

10. Пропускная способность нового терминала — до 5 млн пассажиров в год. Такой прогноз подготовили ведущие мировые специалисты из компании Hochtief Airport (Германия). С учётом мастер-плана от экспертов терминал проектировала российская ГК «Спектрум» совместно с британским архитектурным бюро Hintan Associates. «Спектрум» разрабатывал проекты, например, строительства ростовского «Платова», реконструкции «Пулково» и «Толмачёво» (началась в этом году).

11. Рядом с аэропортами все привыкли видеть огромные парковки. Стоянка почти на 2000 машино-мест есть и в аэропорту Красноярска. Гораздо реже рядом с терминалами разбивают скверы — небольшой зелёный уголок есть рядом с аэровокзалом в Красноярске.

12. Площадь остекления фасада нового терминала превышает 14 000 м2 — это больше шести хоккейных площадок. Благодаря такому остеклению в аэровокзале много света, а потребление энергоресурсов ниже — это не только экономично, но и экологично.

13. На первом этаже терминала — зона регистрации и зала прилёта. Второй этаж занимает просторный зал ожидания, третий — зона досмотра и стерильные зоны. На верхнем уровне — бизнес-залы и зоны отдыха.

14. В главном зале терминала установлена полноразмерная модель спутника, разработанного в компании «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнёва». Это крупнейший в стране производитель космических спутников связи, навигации и телевещания. Предприятие работает в ЗАТО Железногорск под Красноярском.

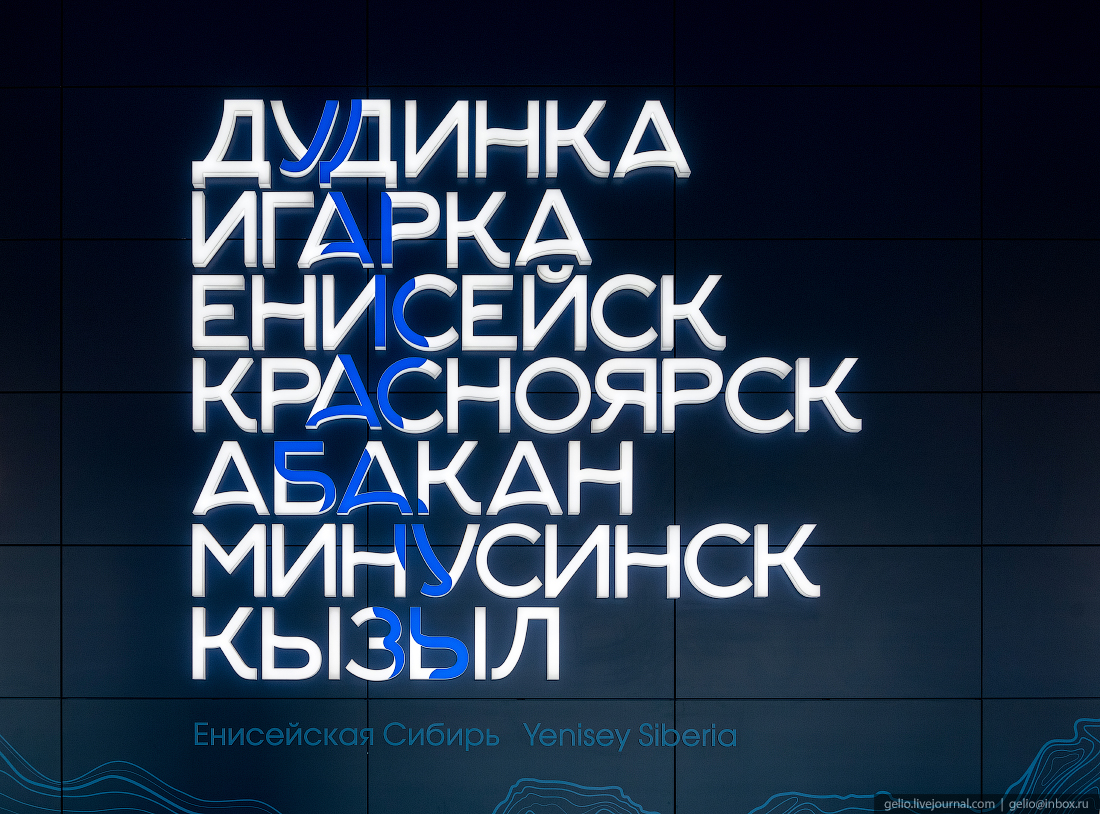

15. Енисейская Сибирь — ключевая тема оформления интерьеров терминала. Так называют обширную территорию, включающую Хакасию, Туву и весь Красноярский край вместе с Таймыром и Эвенкией. Аэропорт Красноярск — крупнейший авиаузел региона, который стал воздушными воротами и для жителей этих регионов.

16. В единой зоне регистрации для пассажиров внутренних и международных рейсов работает 26 стоек регистрации.

17. В интерьере терминала — интересные факты о Енисейской сибири. Например, тут указаны координаты мыса Челюскин — самой северной точки полуострова Таймыр, Красноярского края и всей Евразии.

18. В 2019 году по итогам конкурса «Великие имена России» аэропорту присвоено имя великого оперного певца, уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского. После этого в терминале аэропорта установили белый рояль Yamaha GC1 PWH — сыграть на нём может любой желающий.

19. В просторном аэровокзале аэропорта нашлось место и выставочной секции. Площадь аэровокзала — 58 тыс. м2, это почти вдвое больше Красной площади в Москве.

20. Мох на стене — вертикальное озеленение на стене зала повышенной комфортности.

21. Сибирские мотивы используются и в дизайне интерьера.

22. Система обработки багажа DIMARK включает транспортёры карусельного типа и конвейеры. Полностью автоматизированное оборудование досматривает багаж, безошибочно его сортирует и в постоянном режиме следит за его обработкой.

23.

24. В топ-10 самых популярных направлений по итогам 2019 года входят: Москва, Новосибирск, Норильск, Санкт-Петербург, Игарка, Нячанг, Иркутск, Анталья, Пхукет, Хабаровск.

25. Пассажиропоток аэропорта по итогам 2019 года — 2,57 млн человек. Аэропорт Красноярск, как и вся отрасль, ощутила серьёзное сокращение пассажиропотока в апреле 2020 года. Но уже с июня трафик начал быстро восстанавливаться.

26. В аэропорту Красноярска базируется авиакомпания NordStar. В её парке есть и турбовинтовые ATR-42-500 для выполнения региональных рейсов по Сибири.

27. В новом терминале аэропорта — шесть телескопических трапов.

28. На трапе изображён логотип аэропорта Красноярска — зелёная геометка и проходящая сквозь неё голубая лента, символизирующая Енисей.

29. Со стороны перрона терминал украшен англоязычным названием Красноярска, со стороны привокзальной площади — русским.

30. Перрон аэропорта Красноярск включает 63 места стоянки воздушных судов, в том числе для таких крупных моделей, как Boeing-747-8F с размахом крыла 68 метров.

31. Центр оперативного управления аэропортом. Диспетчеры контролируют все процессы наземного обслуживания воздушных судов — заправку, высадку и посадку пассажиров, выгрузку багажа.

32. Пиктограммы с изображением текущих статусов обслуживания воздушных судов — от загрузки бортового питания и таможенного досмотра международных рейсов до подачи трапа и автобусов для экипажа и пассажиров.

33. Boeing 737-800 авиакомпании NordStar в ливрее с U-лайкой — символом Универсиады-2019.

34. Буксировка Embraer E170 авиакомпании S7 Airlines водильным тягачом TLD.

35. Тягач буксирует Boeing 737-800 авиакомпании «Россия» c места стоянки к месту запуска двигателей. Небольшая, но очень мощная машина способна перемещать 40-тонный самолёт.

36. После временной приостановки международного сообщения чартерная авиакомпания Azur Air переориентировалась на внутренние рейсы и стала летать из Красноярска в Москву, Ростов-на-Дону, Сочи и другие города. Сейчас компания возобновила полёты из Красноярска в Анталью.

37. ВПП аэропорта Красноярск оснащена светосигнальным оборудованием II категории ICAO — это позволяет принимать суда в сложных погодных условиях. Такое оборудование позволяет выполнять посадку при высоте принятия решения всего около 30 м. Но это требует особой квалификации у пилотов.

38. Boeing 737-800 авиакомпании NordStar вылетает из аэропорта Красноярска с курсом взлёта 288.

39.

40. Постоянные гости в Красноярске — грузовые Boeing 747 авиакомпании AirBridgeCargo. За счёт выгодного географического положения аэропорт принимает воздушные суда, следующие из крупнейших мегаполисов Китая и Кореи в Великобританию, Бельгию, Нидерланды и Германию.

41. Грузооборот аэропорта Красноярск по итогам прошлого года превысил 18 тыс. тонн. На рынке транзитных перевозок грузовой хаб в Центральной Сибири конкурирует с екатеринбургским «Кольцово» и новосибирским «Толмачёво».

42. Через Красноярск проходит 80% транзитного трафика группы компаний «Волга-Днепр», объединяющей крупнейших грузовых авиаперевозчиков страны. На фото — Boeing 737-800ВСF грузовой авиакомпании «Атран», которая входит в ГК «Волга-Днепр».

43. «Джамбо» авиакомпании AirBridgeCargo после касания.

44. С прошлого года в аэропорту идут работы по удлинению магистральной рулёжной дорожки до торца ИВПП с магистральным курсом 289°. После завершения строительства сможет удвоить число взлётно-посадочных операций в час — до 23–25.

45. Utair — одна из авиакомпаний, выполняющих рейсы из Красноярска в Москву. Среднемагистральный Boeing 737-800 преодолевает 3300 км между городами чуть больше чем за четыре часа.

46. На воздушных судах Embraer E170 авиакомпания S7 Airlines выполняет рейсы в Новосибирск.

47.

48. Современный командно-диспетчерский пункт обеспечивает аэронавигацию в районе международного аэропорта Красноярск и регионального узла Черемшанка в 10 км от него.

49. Boeing 737-800 авиакомпании Azur Air на рулёжной дорожке.

50. Boeing 737-300 авиакомпании NordStar у телескопического трапа.

51. Самолёты на перроне устанавливают на место стоянки с особой разметкой для каждого типа ВС. У телетрапов эту разметку надо соблюдать особенно тщательно, чтобы рукав смог дотянуться до входной двери в салон.

52. Шесть Boeing 737-800 «Аэрофлота» в одном кадре.

53.

Смотрите также:

Платов ― новый аэропорт Ростова-на-Дону

Аэропорт «Уфа» — воздушные ворота Башкирии

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Подмосковье с высоты — сердце России

Московская область неразрывно связана со столицей, несмотря на отдельный административный статус в наши дни. На фоне других регионов страны Московская область относительно небольшая — всего 44 тыс км2. Но по меркам Европы это площадь целого государства, например, Дании. Подмосковье — современный регион с огромным экономическим потенциалом. А ещё это прекрасное место с богатейшей тысячелетней...Читать далее... историей, привлекающее путешественников со всей России и из-за рубежа.

1. Николо-Берлюковская пустынь в деревне Авдотьино в 42 км к северо-востоку от Москвы. Монастырь основан больше четырёх веков назад. Высота колокольни — 88 метров, её построили в конце XIX века всего за четыре года.

2. «Пехорка парк» — городская зелёная зона в Балашихе. Парк основан в 1950-х годах как обычный ПКиО. Его полностью реконструировали и открыли два года назад — теперь его считают одним из лучших в Подмосковье.

3. Бородинское поле — место решающей битвы Отечественной войны 1812 года под Можайском, где русские войска сразились с армией Наполеона.

4. Главный монумент русским воинам-героям Бородинского сражения — 27-метровый чугунный обелиск, увенчанный позолоченным куполом и православным крестом. У подножия монумента захоронены останки полководца, героя Отечественной войны Петра Багратиона, который был смертельно ранен в битве.

5. Собор Михаила Архангела — трёхсотлетний храм у озера Бельского в Бронницах и символ этого города.

6. Волоколамский кремль — бывшее военное укрепление к северо-западу от Москвы. Cтены крепости не сохранились, но на территории городища за крепостным валом стоят колокольня, Воскресенский и Никольский соборы.

7. Памятник кораблю «Орёл» в селе Дединово в Луховицах. Монумент стоит на месте верфи, где в 1667–1669 годах был построен трёхмачтовый фрегат «Орёл». Это судно считается первым русским парусным кораблём западноевропейского типа.

8. Карьер Земснаряд на границе Дзержинского и Котельников. Тут снимали одну из сцен сериала «Бригада», в которой Саша Белый пропускает сквозь пальцы белоснежный песок.

9. Собор Спаса Преображения Николо-Угрешского монастыря в Дзержинском. Монастырь был основан князем Дмитрием Донским в 1380 году, в год Куликовской битвы.

10. Канал имени Москвы в городе Долгопрудном — система соединяет реку Москву с Волгой. Протяжённость канала — 128 км.

11. Дмитровский кремль в Дмитрове основан в XII веке князем Юрием Долгоруким. Крепость окружена земляными укреплениями. Девять башен кремля не сохранились.

12. Иваньковская ГЭС в наукограде Дубна на самом севере Подмосковья. Тут, на границе с Тверской областью, находится место слияния Волги и Канала имени Москвы.

13. Центр космической связи «Дубна». Во время проведения Олимпиады-1980 в Москве он обеспечивал трансляцию соревнований в страны Европы и Атлантического региона.

14. Башня с часами — часть промышленного комплекса бывшей бумагопрядильной фабрики Хлудовых в Егорьевске.

15. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — один из символов Зарайска. Храм заложили в Смутное время в начале XVII века.

16. Восьмигранная водонапорная башня построена в Зарайске в начале прошлого века. Сейчас на верхнем ярусе башни находится смотровая площадка, внизу — разбит сквер.

17. Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде основан учеником Сергия Радонежского Саввой в конце XIV века. Здесь бывали многие русские цари, например, Иван Грозный и Алексей Тишайший.

18. Егорьевское рыболовное хозяйство — система прудов на реке Цне. Тут разводят карпа, амура, форель и другие виды рыб.

19. Чаща Ивантеевского лесопитомника — дендропарка в 15 км к северо-востоку от Москвы.

20. Иосифо-Волоцкий монастырь в селе Теряево под Волоколамском. В годы Великой Отечественной войны монастырь потерял колокольню, с которой в ясную погоду можно было увидеть Москву.

21. Истринское водохранилище к северо-западу от Москвы. Сейчас его используют для водоснабжения столицы и регулирования стока Истры в Москву-реку.

22. Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в Истре основан патриархом Никоном в 1656 году. По его замыслу, комплекс монастыря должен был повторять святые места Палестины — отсюда и название.

23. Самый узнаваемый элемент Воскресенского собора монастыря — ротонда с тремя ярусами люкарн, узких оконных проёмов в скате крыши.

24. 30-тысячный город Истра находится в 40 км к северо-западу от Москвы. До 1930 года назывался Воскресенском, но был переименован, чтобы избежать путаницы с городом-тёзкой в противоположной стороне от столицы.

25. Собор Успения Пресвятой Богородицы в Кашире построен в середине XIX века в стиле ампир. К пятикупольному собору примыкает трёхъярусная колокольня со шпилем.

26. Клин — 700-летний город на берегу реки Сестры. Он находится в 67 км от МКАД по Ленинградскому шоссе.

27. Коломенский кремль — одна из самых мощных древнерусских крепостей, заложенная пять веков назад. До наших дней сохранилось семь из 16 башен, частично — крепостная стена.

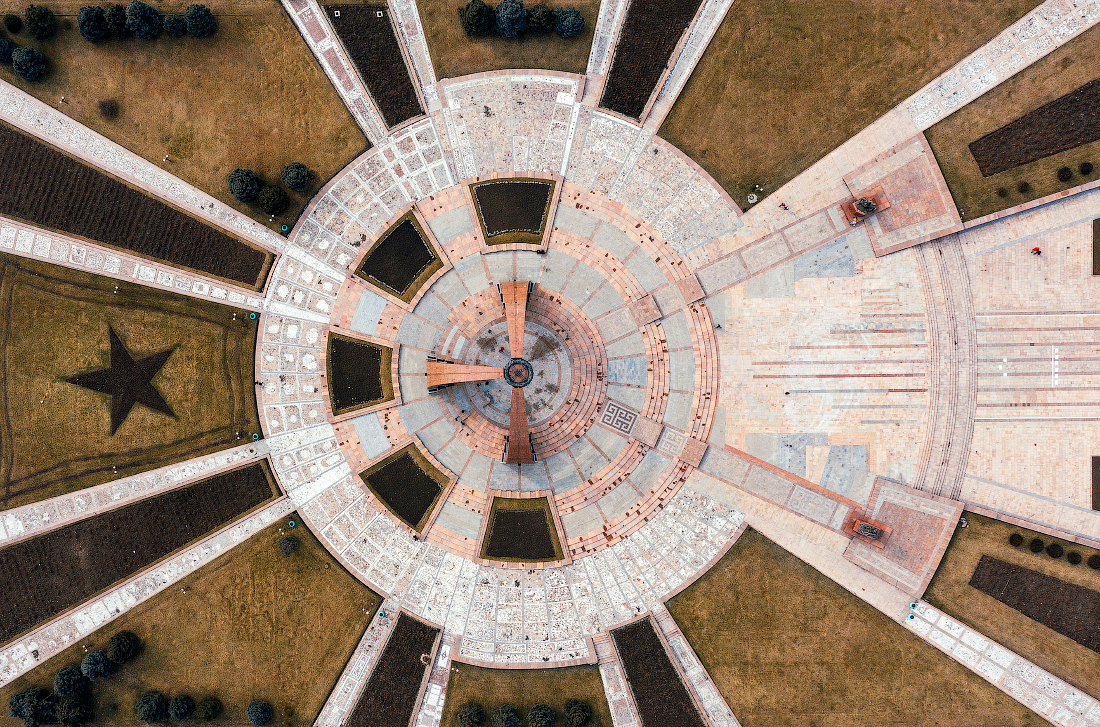

28. Мемориальный парк в центре Коломны стоит на месте захоронений солдат, погибших в Великую Отечественную войну.

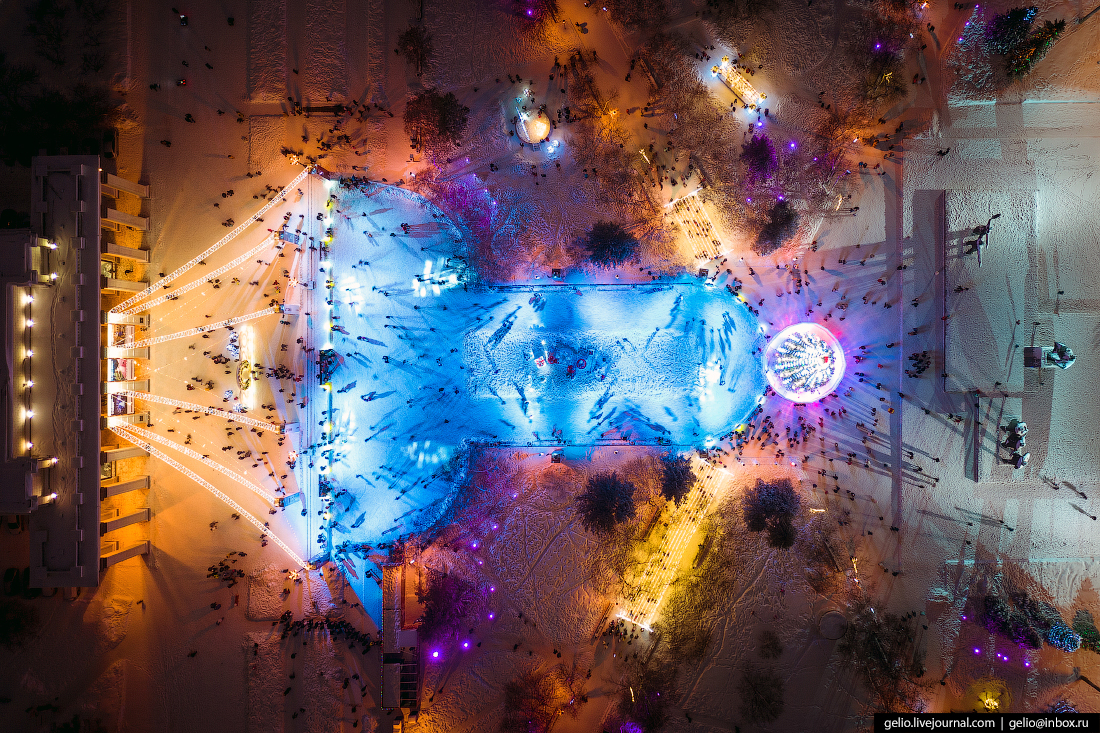

29. Конькобежный центр «Коломна» — современный спорткомплекс с ледовой ареной, вмещающий больше 6 тыс. зрителей. Открыт в 2006 году.

30. Королёв — крупнейший по населению наукоград в России, который часто называют космической столицей страны. В городе работает РКК «Энергия» им. С. П. Королёва — ведущее предприятие аэрокосмической отрасли. В Королёве базируется ЦУП «Роскосмоса».

31. Котельники — город на юго-восточной границе Москвы. Один из немногих городов Подмосковья, в котором есть станция Московского метрополитена. Станция «Котельники» на фиолетовой ветке открыта в 2015 году.

32. Храм во имя святого мученика Виктора-воина в Котельниках.

33. Красногорск — город, примыкающий к северо-западной границе Москвы. Тут находятся правительство Московской области и Московский областной суд. На фото виден первый в России всесезонный горнолыжный комплекс «Снежком».

34. Павшинский мост через Москву-реку — пешеходный вантовый мост, который соединяет микрорайон «Павшинская пойма» с территорией «Крокус-Сити» и единственной в Красногорске станцией метро «Мякинино».

35. Церковь Иоанна Богослова в городе Ликино-Дулёво построен в начале XX века для рабочих знаменитого фарфорового завода.

36. Усадьба Брюса в Лосино-Петровском — старейшая подмосковная усадьба, принадлежавшая сподвижнику Петра Первого.

37. Лыткарино — 60-тысячный город в 6 км к юго-востоку от столицы, грузовой порт на Москве-реке.

38. Люберцы — один из крупнейших городов Подмосковья с населением более 200 тыс. человек. Вплотную примыкает к Москве с юго-востока.

39. Никольский собор в псевдоготическом стиле построен на крепостном холме в начале XIX века на том месте, где когда-то стоял Можайский кремль.

40. Мытищи — город-спутник столицы, примыкающей к ней с северо-востока. Название города происходит от слова «мыто» — так называли пошлину, которую собирали с торговцев, перевозивших грузы по реке Яузе.

41. Пешеходный мост через реку Клязьму в Ногинске ещё называют мостом влюблённых: пары оставляют на ограждениях моста замки.

42. Одинцово — один из крупнейших городов Подмосковья. Плотность населения здесь — более 6900 человек на 1 км2. Это почти вдвое выше, чем в Шанхае.

43. Озёры — город на юго-востоке Подмосковья. Одно из ведущих предприятий города — кондитерский комбинат «Озёрский сувенир».

44. Уникальный разводной понтонный мост через Оку в Озёрах. Движение по нему закрывают, если уровень воды в реке увеличивается.

45. Орехово-Зуево — город на востоке Подмосковья, образован в 1917 году из села Зуево Московской губернии и села Орехово Владимирской губернии.

46. Собор Рождества Пресвятой Богородицы в городе Орехово-Зуево построен во второй половине XIX века. Храм строгой прямоугольной формы венчают пять куполов, рядом стоит трёхъярусная колокольня.

47. Храм Преображения Господня построен в селе Остров, предположительно, во времена Ивана Грозного. Само село было резиденцией московских князей.

48. Монумент «Героям битвы под Москвой» на Перемиловской высоте. В ноябре–декабре 1941 года тут шли ожесточённые бои, которые остановили наступление вражеских войск на Москву.

49. Подольск — 300-тысячный город в 15 км к югу от МКАД, второй по населению город Подмосковья после Балашихи.

50. Знаменская церковь в Дубровицах — самый необычный храм в Подмосковье, построенный в стиле барокко. Церковь украшена 12 скульптурами апостолов.

51. Городище Рузский кремль в городе Руза — уникальный археологическим памятник на месте средневековой крепости.

52. Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде — крупнейший мужской монастырь в России. Его ансамбль складывался на протяжении четырёх столетий — с XV по XVIII века.

53. Церковь Михаила Архангела и Черниговский скит в Сергиевом Посаде — комплекс сооружений в 3 км от Троице-Сергиевой лавры. Скит в середине XIX века основали монахи, соблюдавшие строгое уединение. Первоначально на этом месте строили кельи-землянки.

54. Самое высокое здание Троице-Сергиевой лавры — колокольня, построенная в 1740–1770 годах. Сооружение высоток 87,33 метра было одним из самых высоких зданий своего времени, даже выше знаменитой колокольни Ивана Великого в Московском кремле.

55. Церковь Николая Чудотворца в посёлке Серебряные Пруды на самом юге Московской области. Этот храм построил в 1835 году граф Николай Шереметев.

56. 50-тысячный Солнечногорск — город в 44 км к северо-западу от Москвы, стоит на берегу озера Сенежского.

57. Яркая площадь Победы у Дворца Культуры города Ступино. В 2018 году город на юге Московской области отметил 80-летний юбилей, хотя первое поселение на этом месте возникло ещё в начале XVI века.

58. Ступино было закрытым городом до распада СССР — тут находился крупнейший центр авиационной металлургии. Городские предприятия поставляли компоненты для авиастроительной отрасли.

59. Никольский собор под Фрязино начали строить до Отечественной войны 1812 года князья Голицыны, которым принадлежала усадьба Гребнево. Храм стоит у Барского пруда.

60. Химки — один из крупнейших городов-спутников Москвы, примыкающий к ней с северо-запада. Через город проходит железнодорожная магистраль Москва–Санкт-Петербург.

61. Крестообразный надземный пешеходный переход на пересечении Юбилейного проспекта и улица 9 Мая в Химках.

62. Черноголовка — 20-тысячный город в 43 км к северо-востоку от МКАД. Градообразующее предприятие — Научный центр РАН в Черноголовке.

63. Шатурская ГРЭС-5 — одна из старейших электростанций в России, работающая с 1920 года. Её мощность — 1500 МВт.

64. Шаховская — посёлок городского типа на самом западе Подмосковья. Своим появлением в 1901 году Шаховская обязана строительству Московско-Виндавской железной дороги, связавшей столицу и Виндаву (сейчас — Вентспилс в Латвии).

65. На набережной Серафима Саровского в городе Щёлково находится уникальный парк Солнечных часов. Экспонаты стоят в зелёной зоне на берегу реки Клязьмы. Побывать тут надо, конечно, в ясную погоду.

66. Электрогорская ГРЭС открыта ещё в 1914 году, сейчас работает на природном газе. Электростанция является пиковым резервом для московской энергосистемы.

67. ДК имени Карла Маркса в Электростали на востоке Подмосковья. Город основан в 1916 году, когда акционерное общество «Электросталь» начало строительство электрометаллургического завода качественных сталей.

68. Ярополецкая ГЭС на реке Ламе в западной части Подмосковья открыта в 1919 году. В годы Великой Отечественной войны была взорвана во время оккупации. После войны была восстановлена, но сейчас уже не работает.

69.

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

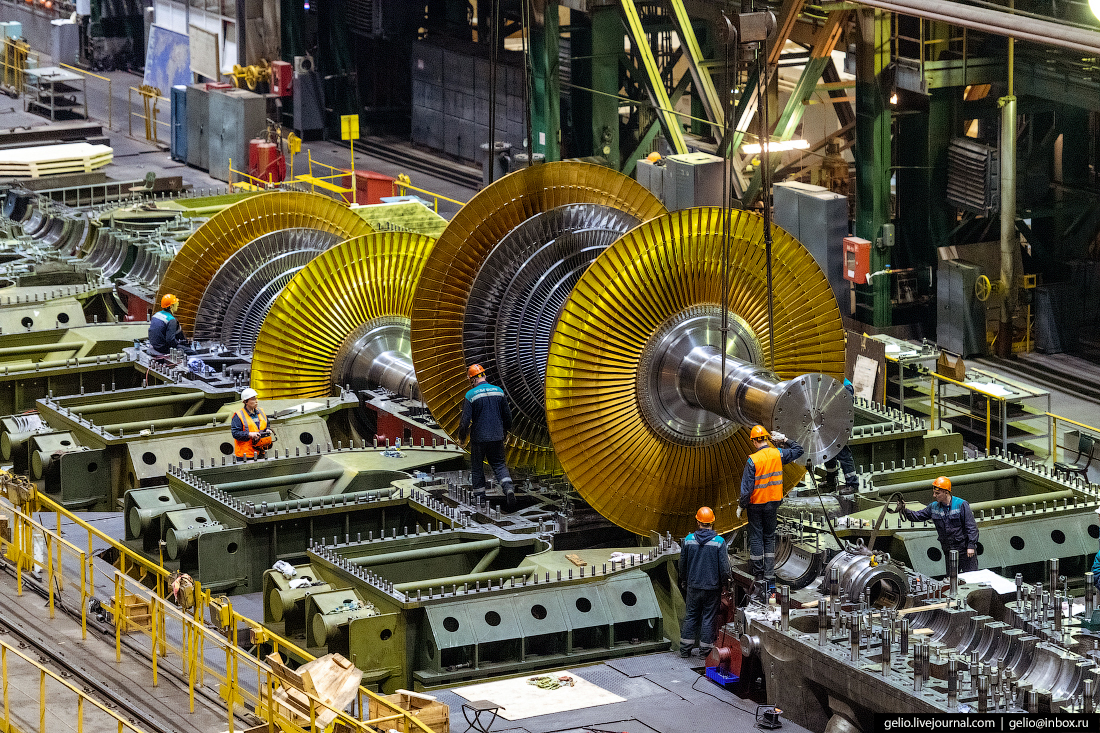

«Полюс» — крупнейшая золотодобывающая компания России

В прошлом году в России было добыто более 300 тонн золота. Крупнейший золотодобытчик в нашей стране — «Полюс». Компания разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, и Магаданской областях и Якутии. По объёму производства «Полюс» входит в пятерку крупнейших золотодобывающих компаний в мире.

1. Золото с древности считалось показателем...Читать далее... статуса и богатства. Сейчас применение металла не ограничивается ювелирными изделиями. Золото используют в промышленности, медицине. А ещё это надёжный инструмент для долгосрочных инвестиций. В золоте хранят деньги многие богатые люди планеты и целые государства.

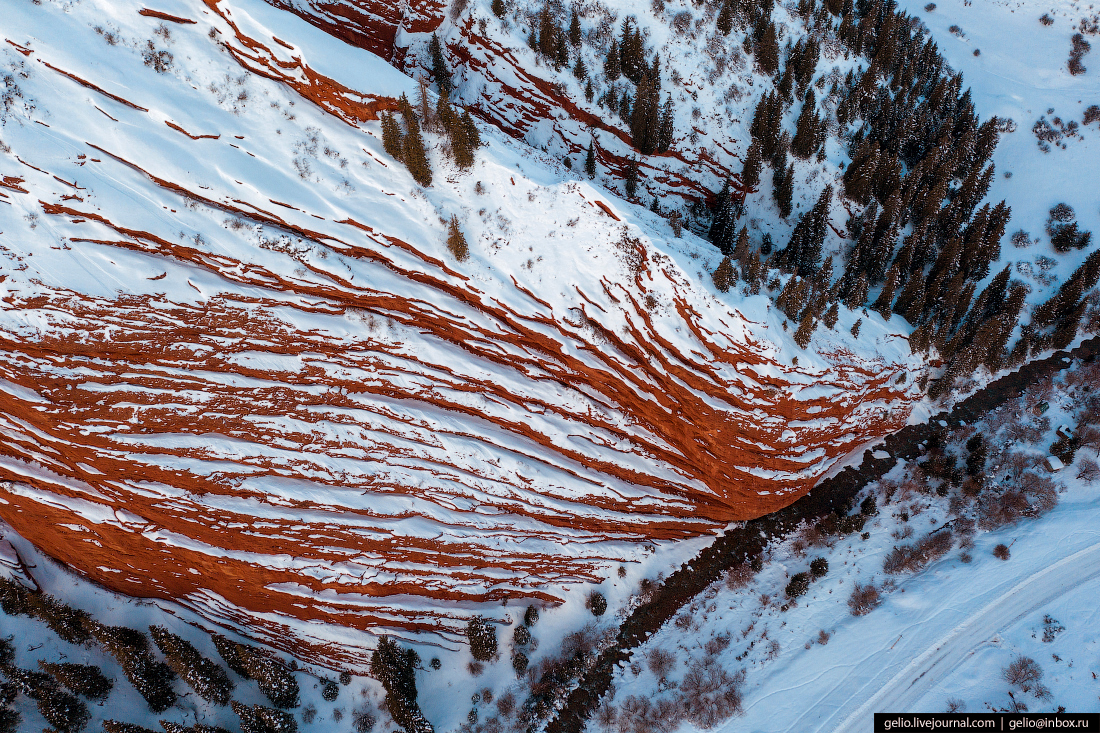

2. Одно из месторождений «Полюса» — Куранахское рудное поле в Алданском районе Якутии. Золотые пески Куранаха могут навевать мысли о морских пляжах, если бы не одно но — они находятся в регионе с крайне суровым климатом, где отрицательная температура может держаться до девяти месяцев в году. Абсолютный минимум температуры почти на всей территории ниже –50°C, а в отдельных местах доходит до –70°C.

3. Куранахское рудное поле — среднее по размеру месторождение в зрелой стадии разработки. Добыча золота ведется на протяжении более чем 40 лет.

4. Карьер Восточный Олимпиадинского месторождения находится примерно в 600 километрах к северу от Красноярска. Глубина Восточного от поверхности земли до подошвы превышает 700 метров.

5. «Борта», то есть стены карьера, делают ступенчатыми. Высота таких уступов на Восточном достигает 30 метров. Чтобы добраться до подошвы Восточного, его нижней точки, техника преодолевает около 9 километров.

6. Производственные планы составляются после эксплуатационной разведки, которую проводят геологи. Они оценивают места залегания, объём руды и содержание золота на участках. Эти данные используются при формировании годового плана добычи.

7. Одно из первых звеньев производственной цепочки в карьере — буровые установки. С их помощью делаются скважины, в которые потом закладывается взрывчатка. Взрывы необходимы для дробления скальных горных пород.

8. Подготовка управляемого взрыва — процесс, требующий максимальной точности.

9. Подготовка скважины для взрывных работ. Глубина каждой скважины — до 6 метров. После взрыва породы на позицию выйдут экскаваторы и мощные самосвалы.

10. На месторождениях «Полюса» в основном используются карьерные самосвалы Caterpillar и Komatsu. Полезная нагрузка некоторых моделей такой техники — более 200 тонн.

11. Работа карьеров идёт круглосуточно. На фото — экскаватор WK-35 загружает в кузов карьерного самосвала CAT 793D руду с горкой.

12. Длина стрелы такого экскаватора — более 17 метров. Такая техника может забирать породу с высоты 24 метров — это высота 6-этажного дома.

13. В ковш WK-35 помещается 35 кубометров руды весом 90 тонн. Столько же весят, например, 15 саванных слонов — самых крупных наземных млекопитающих планеты.

14. Оператор экскаватора контролирует массу руды в кузове самосвала в реальном времени при помощи цифрового табло.

15. На Олимпиадинском месторождении в том числе работает управляемая удаленно связка «экскаватор – самосвал – бульдозер» — управление всей цепочкой осуществляется дистанционно, а в кабинах операторов и водителей нет.

16. Управляется такая техника со специальной станции при помощи видеомониторов Дистанционное управление значительно снижает риски для сотрудников при работе в опасных зонах.

17.

18. Персонал на большинстве активов работает вахтовым методом: 2 месяца на промплощадке, 1 месяц — отдых между вахтами. Работников селят в общежитиях на территории вахтового поселка. Всего в «Полюсе» работает более 20 000 сотрудников.

19. Ковш экскаватора Komatsu PC-4000 приехал на Колыму с завода в Японии. Сначала морем, потом его в разобранном виде везли до ГОКа на тралах 20 тяжелых тягачей. Собирали 400-тонный ковш 25 дней.

20.

21. Наталкинский ГОК в Магаданской области оснащён уникальным рудным дробильно-конвейерным комплексом. Карьер и золотоизвлекательную фабрику соединяет тоннель, пробитый сквозь вечную мерзлоту и вулканическую породу.

22. Для снижения аварийности многие самосвалы оборудованы четырьмя видеокамерами. Изображение передаётся в кабину на монитор, обеспечивая водителям обзор 360 градусов.

23. В горнотранспортном цехе Олимпиадинского ГОКа трудится более 1000 человек. Команда цеха доставляет руду на золотоизвлекательную фабрику, пустую породу — в отвалы, отвечает за сооружение и поддержание в нормативном состоянии технологических дорог.

24. . На Куранахском месторождении «Полюса» в Якутии наряду с мужчинами карьерными самосвалами управляют и женщины.

25. На современных рудниках используются системы для отслеживания местоположения горной техники в режиме реального времени. Автоматизированная система WENCO показывает геопозицию каждой единицы в карьере и помогает распределять парк техники максимально эффективно.

26. Чтобы заправить самосвал Caterpillar 785C, нужно 1893 литра топлива. Для сравнения: такого объёма хватило бы на то, чтобы полностью залить баки в 38 легковых автомобилях.

27. Для работы в ночную смену самосвалы в том числе оборудованы инфракрасными датчиками, которые помогают следить за положением техники на технологической дороге и избегать аварийных ситуаций. В кабине самосвалов тоже установлены системы мониторинга усталости - датчики отслеживают положение головы и глаз, при необходимости водителя будят звуковым сигналом и вибрацией сиденья. К ночным сменам допускаются только опытные сотрудники, отработавшие не менее года.

28. Месторождение Благодатное находится в 25 км от Олимпиады. Общий объём запасов на обоих месторождениях — 1021 тонна золота.

29. Масса самосвала Komatsu 830-E (он тоже используется на месторождениях «Полюса») при полной загрузке составляет около 386 тонн, а кузов вмещает до 147 кубометров руды массой более 200 тонн.

30. Гидравлические цилиндры автосамосвала Komatsu HD1500 поднимают кузов с 142 тоннами руды всего за 13,5 секунды.

31. Один из методов переработки руды и извлечения золота — технология кучного выщелачивания. Измельчённую породу укладывают штабелями и орошают раствором с реагентами, которые растворяют золотые частицы. Чистый металл извлекают уже на золотоизвлекательной фабрике.

32. «Полюс Алдан» ведет операции кучного выщелачивания с 2017 года, здесь с помощью этого метода извлекают золото из руды с низким содержанием. Площадку используют только в тёплое время года. Тем не менее уже в 2018 году кучное выщелачивание обеспечило около 12% всего производства золота Нижнего Куранаха.

33. Золотоизвлекательная фабрика расположенного в Магаданской области Наталкинского ГОКа — одна из крупнейших в России с годовой мощностью около 10 миллионов тонн руды.

34. На рудном дворе хранится измельчённая руда. Её собирают экскаваторами и отправляют на дальнейшую обработку.

35. Руду измельчают на нескольких мельницах, включая МШЦ — мельнице шаровой с центральной загрузкой.

36. На золотоизвлекательной фабрике месторождения Благодатное в прошлом году было переработано более 9 млн тонн руды.

37. На золотоизвлекательных фабриках операторы отслеживают все переделы переработки руды и извлечения золота.

38. После доставки на фабрику руда измельчается на нескольких мельницах. Сначала руду превращают в камешки диаметром около 5 миллиметров, на следующем этапе — до порошка с размером частиц не больше 0,074 миллиметра.

39. Так выглядят шары, которые в некоторых мельницах используют для измельчения руды. .За год работы фабрики Олимпиадинского ГОКа используют 25,5 миллиона таких шаров — по 69 700 штук в сутки.

40. После мельниц руда проходит классификацию на грохотах. По сути это сито, которое позволяет разделять частицы по размеру.

41. Измельчённая в порошок руда поступает в цех обогащения. На предприятиях «Полюса» оно осуществляется по гравитационной или флотационной схеме. На фото – как раз флотомашины. Также сейчас в компании активно внедряют флэш-флотацию.

42. В ходе флотации измельченная в пыль руда смешивается с реагентами и водой. Содержащие золото сульфиды отделяются от породы и поднимаются на поверхность в виде пенного продукта.

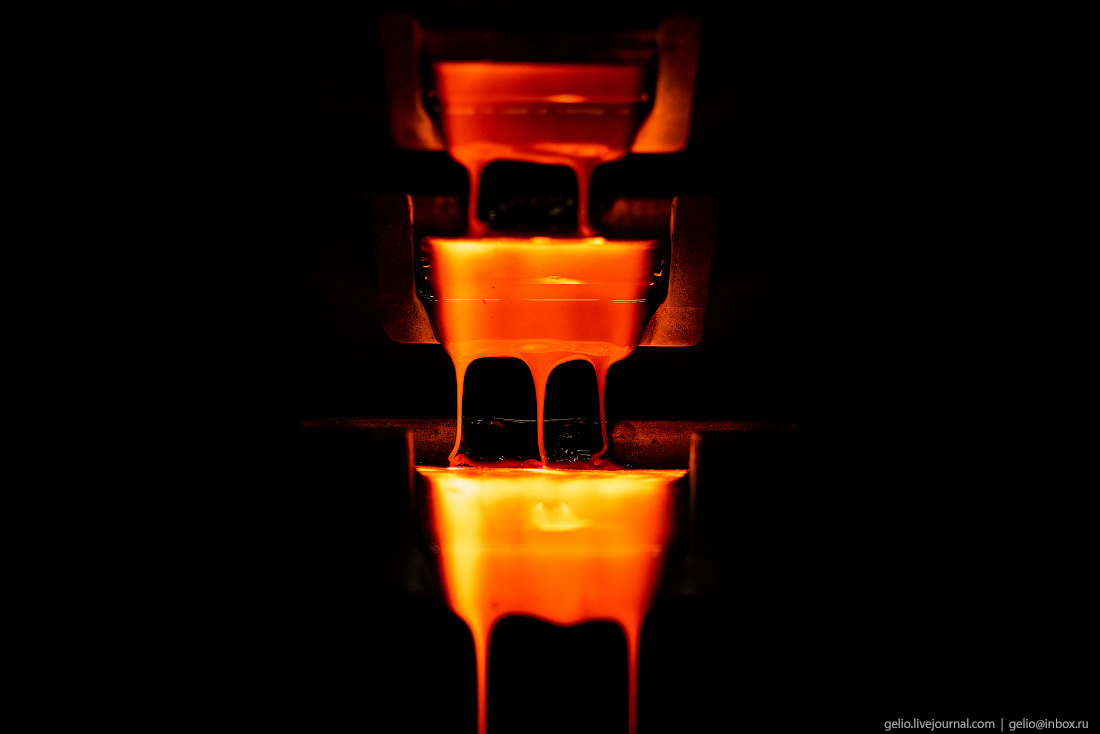

43. Флотационный концентрат проходит ещё несколько стадий – бактериальное окисление, сорбционное цианирование, десорбцию, электролиз, а также сушку и прокалку катодного осадка. И только после этого попадает на плавку.

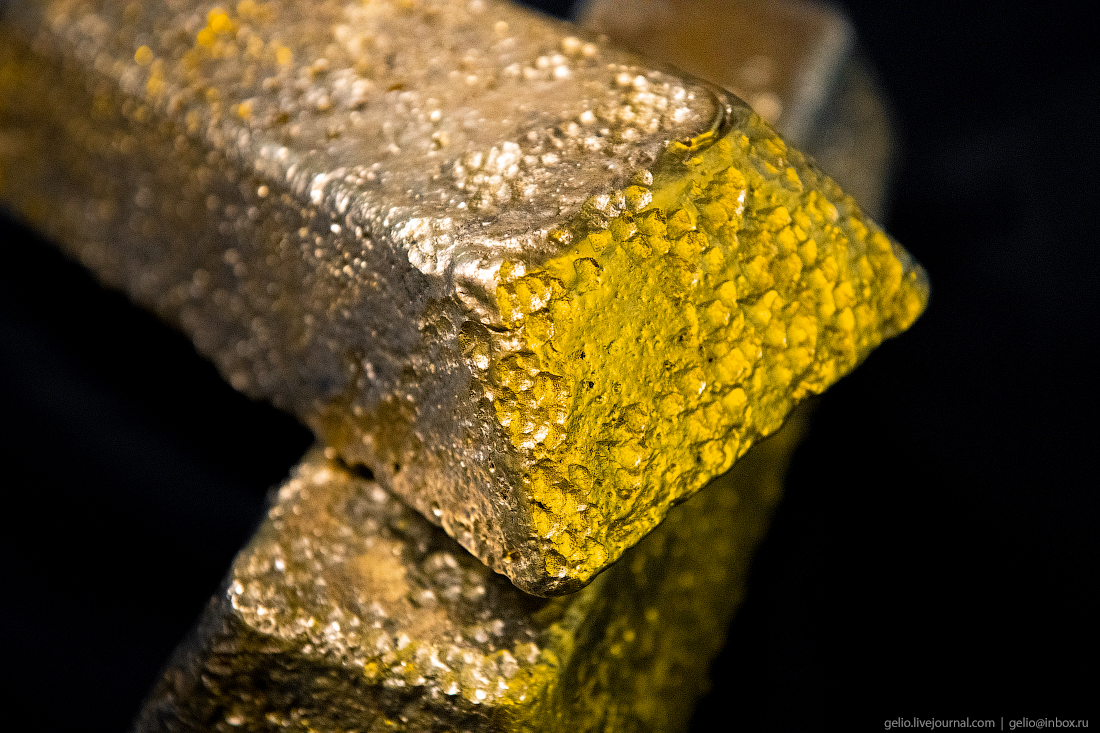

44. Плавка — финальный этап производства золота на золотоизвлекательной фабрике.

45. В печах изготавливают сплав Доре (от фр. doré — золотой, позолоченный).

46. У небольшой плавильной печи работают щипцами. Золото – тяжелый металл, поэтому один небольшой на вид слиток может весить около 20 килограммов.

47. Температура плавления золота — 1064°С.

48. Сразу после выплавки слитки имеют чёрный цвет, а привычный золотистый отлив появляется после очистки. Часто слиток получается пористым из-за возникающих при выплавке пузырьков газа.

49. С золотоизвлекательной фабрики слитки отправятся на аффинажный завод, где их очистят от примесей и переплавят ещё раз, придав уже привычный вид с печатью пробы.

50. В шеренгу выстроены Caterpillar 785С. С полной загрузкой каждый такой самосвал весит почти 250 тонн.

51. Даже со стотонными грузами такие машины могут развивать скорость более 50 км/ч.

52. Диаметр колеса — больше 3 метров, глубина протектора — до 9 сантиметров.

53. Карьерную технику обслуживают на ремонтной базе при месторождении, а так выглядит шиномонтаж для самосвала. Одна шина весит не менее 1,5 тонны, а колесо в сборе — до 3,5 тонны. Операция по смене одного колеса займёт до 2 часов работы — надо закрутить 70 болтов.

54. Посреди тайги проложены километры технологических дорог. Ездит по ним только карьерная техника.

55.

56. Предприятия «Полюса» за прошлый год произвели более 88 тонн золота — это почти четверть всего золота, выпущенного в России.

57.

Смотрите также: Добыча золота в Африке, России и Казахстане. Компания Nordgold

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Санитарная авиация в Новосибирской области

Раньше врачи в Новосибирской области передвигались только на машинах — на скорых или реанимобилях. Но область большая, и возить пациентов из райцентров в город по дороге слишком долго, тем более когда когда случай экстренный и счёт идёт на часы. Поэтому сейчас им в этом помогают вертолёты санавиации Ми-8 — на них оперативно доставляют тяжелобольных со всех концов региона в областную больницу. ...Читать далее...

1. Вертолёты новосибирской санавиации базируются на загородном аэродроме в Мочище, так как отдельной площадки у них пока нет. Каждое утро к аэродрому приезжает дежурная бригада скорой помощи, и как только поступает вызов — врачи тут же вылетают на место.

2. Вертолёты санавиации Новосибирской области летают почти каждый день на расстояния больше 90 километров от здания облбольницы — в среднем один полёт туда-обратно занимает примерно 3,5 часа.

3. Посадка в Куйбышеве на экстренный вызов. Нужно, чтобы посадочная площадка всегда была готова. Например, зимой почищена от снега.

4. Экипаж санавиации прибыл за больным, который перенёс инфаркт миокарда и нуждается в помощи новосибирских специалистов. Ещё в больнице пациента подключают к монитору жизненно важных функций — с его помощью врачи дистанционно следят за состоянием больного, его пульсом и давлением.

5. Пациента предупреждают о предстоящем полёте, собирают его вещи и готовят к транспортировке.

6. На машине скорой помощи пациента доставляют на взлётную площадку и перемещают его в вертолёт.

7. Во время полёта пациенту может потребоваться помощь. Для этого на борту вертолета есть всё необходимое оборудование: аппарат искусственной вентиляции легких, кислородные баллоны и многое другое.

8.

9. Вертолёт садится в Новосибирске на левом берегу — на мотодроме рядом с «Советской Сибирью». Там уже ждёт машина скорой помощи, которая доставляет пациента до больницы в течение ближайших минут.

10. За полгода с помощью вертолётов санавиации спасли больше 250 тяжелобольных людей из разных районов Новосибирской области. В будущем санавиации обещают оборудованную взлётно-посадочную площадку и новую технику для спасения людей.

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Железные дороги Якутии — магистраль до сурового Севера

Якутия — самый большой регион России, по площади сравнимый с целой Индией. Транспортное сообщение в Республике Саха (Якутия) играет важнейшую роль, но сильно затруднено крайне суровым климатом, большими расстояниями и трудным ландшафтом. Железные дороги обеспечивают круглогодичное сообщение в любых погодных условиях и обходятся дешевле перевозок на автомобильном транспорте.

...Читать далее...

1. Якутия долгое время оставалась в стороне от важнейших транспортных коридоров страны. С конца 1970-х годов железная дорога протянулась до угольных месторождений в Нерюнгринском районе. Строительство дороги Беркакит–Томмот–Якутск началось в 1985 году.

2. С 1995 года строительством магистрали занималось ОАО «Акционерная компания “Железные дороги Якутии”», которую учредили РЖД и правительство Республики Саха (Якутия). Сейчас компания занимается перевозками на участке от станции Нижний Бестях до станции Нерюнгри-Пассажирская протяжённостью 799 км.

3. Нижний Бестях — станция в 30 км от Якутска. Столица республики стоит на левом берегу реки Лена, а конечная станция магистрали — на правом.

4. Пассажирские поезда до Нижнего Бестяха пустили в 2019 году. Таким образом центр Якутии, где живёт большая часть населения республики, оказался связан с Транссибом и в целом с железнодорожной системой России.

5. Машинист локомотива на станции Нижний Бестях. Путь отсюда до Нерюнгри на юге Якутии занимает больше 18 часов.

6. Сейчас пассажиры, прибывающие на станцию зимой, добираются до республиканской столицы по зимнику, летом — паромом до речного вокзала Якутска.

7. Первая платформа станции Нижний Бестях — высокая. Пассажирам не надо карабкаться в высокий вагон с сумками.

8. Поезда дальнего следования от Нижнего Бестяха идут не только в пределах Якутии. Можно добраться до Благовещенска и до Хабаровска. Путь до Хабаровска займёт 2 дня 19 часов.

9. В прошлом году «Железные дороги Якутии» перевезли более 90 тысяч пассажиров — это почти десятая часть населения республики. Пассажиропоток растёт с 2017 года.

10. Помимо пассажирского сообщения, станция Нижний Бестях выполняет и грузовую функцию — это важнейший пункт для «северного завоза».

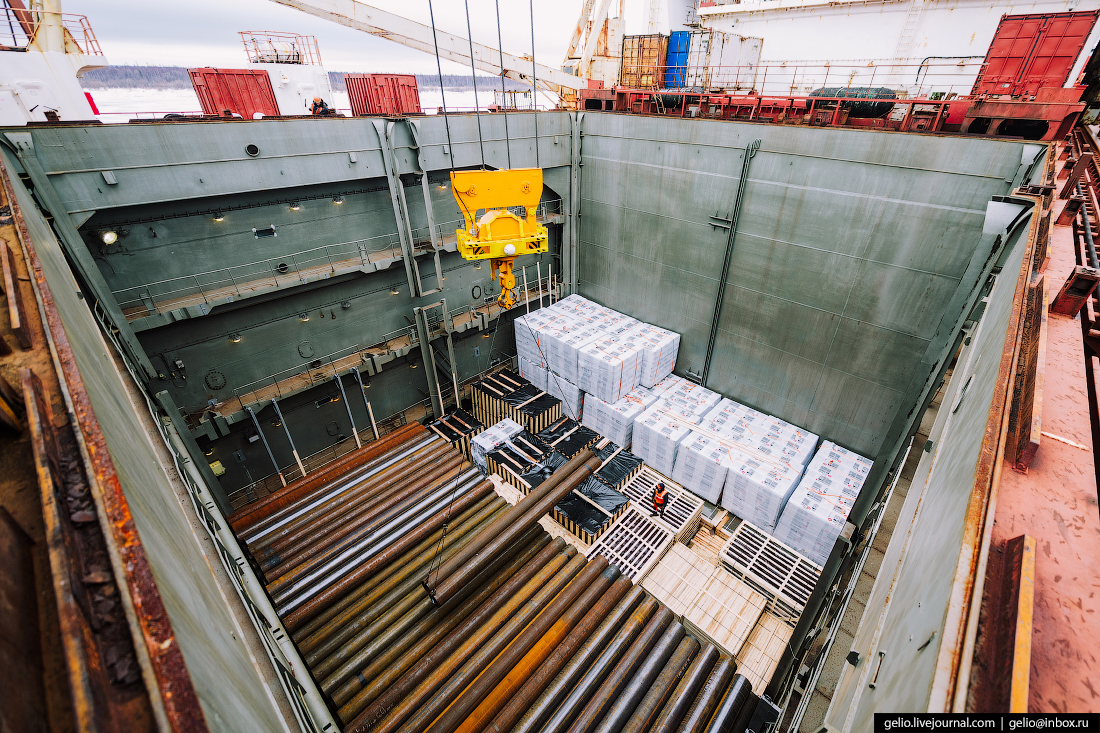

11. Контейнерный терминал разгружает железнодорожные платформы. Груз идёт как в Якутск, так и дальше в северные районы Республики Саха (Якутия).

12.

13. Участок железной дороги Нижний Бестях – Томмот проходит по малонаселённым районам Якутии. Вокруг — тайга и кустарники.

14. Железная дорога пересекает ручьи и реки. В Якутии их тысячи: зимой некоторые полностью замерзают, а весной выходят из берегов в половодье. На фото — мост через реку Амга, приток Алдана.

15. На магистрали используются тепловозы. Ветка пока не электрифицирована.

16. В этих местах зимой может быть до –50°С, летом — до +38°С.

17. Станция Томмот. Железная дорога пришла в город Томмот в 1997 году. Сначала участок использовался только для грузового сообщения, с 2004 года — и для пассажирского.

18. На рабочем месте поездного диспетчера станции Томмот.

19. Маневровый тепловоз используется для маневровых работ — для передвижения вагонов по станционным путям, формирования поездов, подачи вагонов к грузовым фронтам.

20. Купола здания вокзала Томмот повторяют форму урасы — древнего летнего жилища якутов. В шалашах такой формы жили только жарким летом: берестяная кровля делала внутренние помещения прохладными.

21. Электрожезловая система действует на участке от Томмота до Чульбасса. Она позволяет обеспечить безопасность движения на однопутном участке.

22. Жезловая система Трегера разработана в СССР ещё в 1920-х годах. Из жезлового аппарата нельзя изъять более одного жезла — его вручают машинисту, который идёт по перегону. По прибытии на станцию в конце перегона жезл надо сдать.

23. Протяжённость однопутного участка Томмот — Нерюнгри-Пассажирская — 364 километра.

24. Вокзал станции Алдан в одноимённом городе, который основан в 1920-х годах рядом с золотым месторождением.

25. Первый пассажирский поезд в Нижний Бестях отправился именно из Алдана 27 июля 2019 года.

26. Первый грузовой поезд прибыл на станцию Алдан 19 декабря 1995 года. Сейчас в Алдане находится главный офис ОАО «АК “Железные дороги Якутии”».

27. Локомотивное депо станции Алдан образовано в 2003 году для обслуживания локомотивов, курсирующих по магистрали.

28. Движение по мосту через реку Чульман рядом с одноимённым посёлком открыто в 1987 году. Чульман — центр добычи угля и золота.

29. Локомотивы и вагоны выкрашены в цвета флага Республики Саха (Якутия) — голубой, белый, красный и зелёный.

30. Пассажирский поезд отправляется со станции Нижний Бестях отправляется через день, а на участке Томмот — Нерюнгри-Пассажирская курсирует ежедневно.

31. Железные дороги Якутии — один из крупнейших работодателей республики. В компании работают около 1000 человек.

32. Железнодорожный мост через реку Чульман недалеко от станции Нерюнгри–Грузовая.

33. Станция Нерюнгри-Грузовая — крупнейший грузовой узел юга Якутии. Станция задействована в транспортировке угля Южно-Якутского угольного бассейна.

34. Станция Нерюнгри-Грузовая лежит в черте города Нерюнгри, на расстоянии примерно 5 километров от его центра.

35.

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

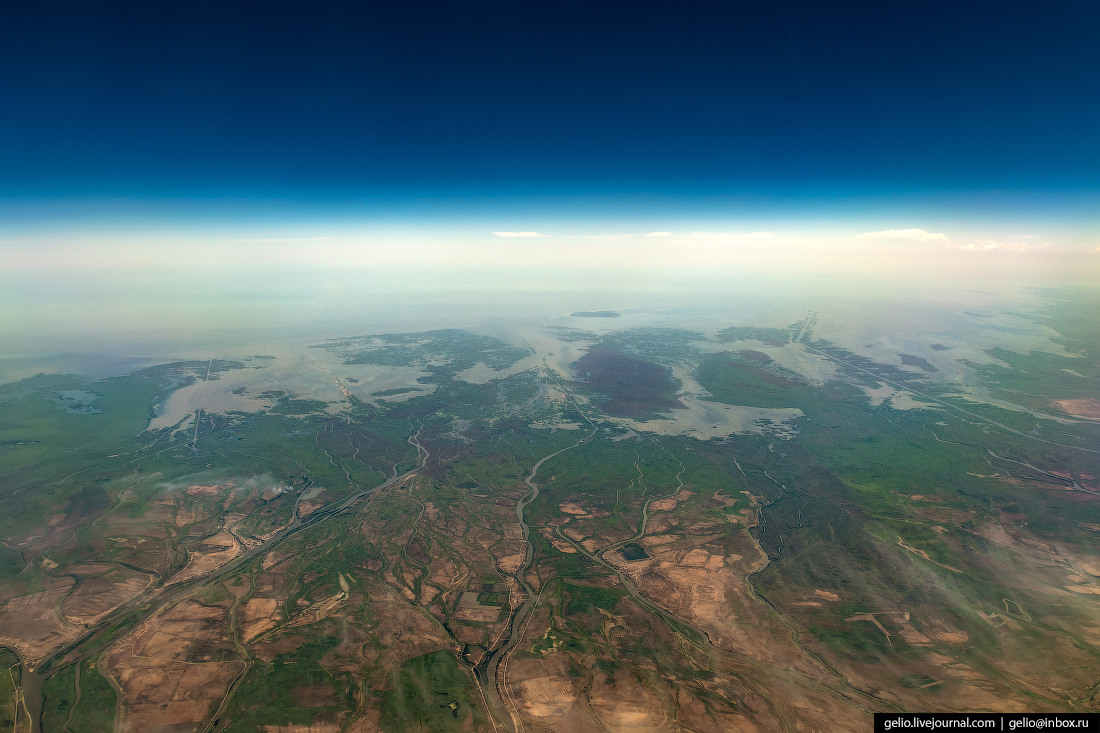

Якутск с высоты — крупнейший город на вечной мерзлоте

Якутск — столица самого большого российского региона Республики Саха (Якутия). Из-за сурового климата Якутск называют одним из самых «холодных» городов Земли. Вместе с тем это и самый крупный город мира, расположенный в зоне вечной мерзлоты. Средняя продолжительность периода со снежным покровом в городе — 204 дня в году.

1. Якутский (Ленский) острог основали казаки в...Читать далее... 1632 году. Крепость была расположена на правом берегу реки Лена примерно в 70 км от нынешнего города. В 1642 году после столкновений с коренным населением казаки перенесли Якутский острог на другой берег реки. В это же время центр Якутского воеводства получил нынешнее название.

2. Главная улица Якутска — проспект Ленина. Справа видна площадь Орджоникидзе, от неё берёт начало улица Дзержинского.

3. Площадь Ленина — центральная площадь Якутска.

4. Панорама Якутска.

5. Озеро Тёплое.

6. Якутская телевышка.

Высота телевышки составляет 241 метр. Она занимает восьмое место среди самых высоких телерадиопередающих башен России. А на момент возведения была самой высокой конструкцией, когда-либо построенной на вечной мерзлоте. В ходе её строительства в 1982 году верхние секции телевышки были смонтированы при помощи вертолёта-крана МИ-10К.

7. В Якутске живёт около 300 тысяч человек. Население города увеличивается за счёт естественного прироста и миграции.

8. Климат Якутска резко континентальный. Средняя температура января — около -40°С. Абсолютный минимум -64°С был зафиксирован в конце XIX века. Короткое лето, впрочем, в Якутске отличается зноем, бывает жара до +40°С.

9. Якутск — крупнейший город планеты, расположенный на слое вечной мерзлоты, которую в мире называют «Сибирским сфинксом». Толщина ледяного щита достигает 250 метров.

Смотрите также:

Якутск с высоты — 2017

Ленские столбы — каменный лес Якутии

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Архангельск — столица Русского Севера

Расположенный на правом берегу Северной Двины Архангельск — административный центр Архангельской области, огромного региона на севере Европейской части России. Город, основанный в 1584 году, традиционно считается столицей Поморья — самобытного региона на южном берегу Белого моря, отличающегося своей культурой и даже особым диалектом русского языка.

1. Сейчас Архангельск —...Читать далее... крупнейший город Русского Севера, то есть северной части Европейской части России. С населением около 350 тысяч человек он опережает другие города региона — Мурманск, Петрозаводск, Вологду и др.

2. Своим появлением Архангельск обязан реке Северная Двина. Город основан как морской и речной порт в устье реки. От него до Белого моря около 30 км по разветвлённому эстуарию.